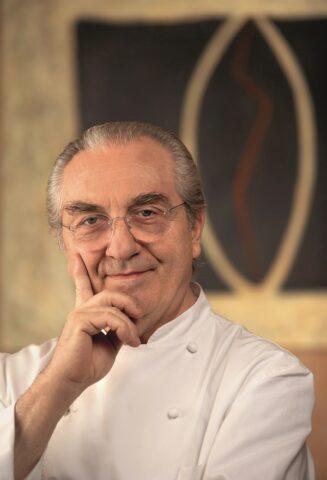

Aprendo questa bella monografia Alberto Capatti, senza dubbio il più autorevole storico della cucina italiana, studioso rigoroso non certo incline alle vacue celebrazioni, così scrive: «Gualtiero Marchesi è stato l’investigatore più versatile e imprevedibile di un sapere consolidato, con una uniforme bianca e con la qualifica professionale. Oggi ancora il suo fantasma attraversa le cucine e le sale, ispirando ai suoi vecchi allievi nuove ipotesi, nuovi piatti, suggerendo a chi legge, con passione, le sue opere, le sue ricette, il desiderio di averlo a fianco, per ristudiare l’alimentazione stessa. A chi l’ha conosciuto, è apparso un personaggio cauto e imprevedibile, capace di citare Seneca all’improvviso, e di evitare ogni allusione alle proprie ricette, strano ma autorevole per aver riformulato la cucina, non solo la propria, sin dal 1980 con La mia nuova grande cucina italiana, ma anche quella praticata da locali modesti, dalle trattorie… Le regole devono essere frutto dello studio, e non il contrario, sembra insegnarci Gualtiero, prima di aprire la cucina a tutte le arti, coniugandola non solo con la pittura e la scultura, ma con un sapere immateriale, quale la musica».

Aprendo questa bella monografia Alberto Capatti, senza dubbio il più autorevole storico della cucina italiana, studioso rigoroso non certo incline alle vacue celebrazioni, così scrive: «Gualtiero Marchesi è stato l’investigatore più versatile e imprevedibile di un sapere consolidato, con una uniforme bianca e con la qualifica professionale. Oggi ancora il suo fantasma attraversa le cucine e le sale, ispirando ai suoi vecchi allievi nuove ipotesi, nuovi piatti, suggerendo a chi legge, con passione, le sue opere, le sue ricette, il desiderio di averlo a fianco, per ristudiare l’alimentazione stessa. A chi l’ha conosciuto, è apparso un personaggio cauto e imprevedibile, capace di citare Seneca all’improvviso, e di evitare ogni allusione alle proprie ricette, strano ma autorevole per aver riformulato la cucina, non solo la propria, sin dal 1980 con La mia nuova grande cucina italiana, ma anche quella praticata da locali modesti, dalle trattorie… Le regole devono essere frutto dello studio, e non il contrario, sembra insegnarci Gualtiero, prima di aprire la cucina a tutte le arti, coniugandola non solo con la pittura e la scultura, ma con un sapere immateriale, quale la musica».

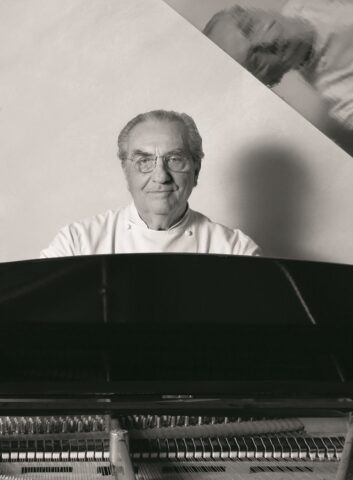

Gualtiero Marchesi era nato a Milano il 19 marzo 1930 in una famiglia di albergatori e ristoratori originaria del Pavese. «A diciassette anni – racconta – mi stancai di studiare e mia madre mi mandò a lavorare a St. Moritz, frequentata all’epoca da reali e blasonati di tutto il mondo. Ero colpito dalla cultura di quei grandi personaggi, e decisi di riprendere gli studi». Tra 1948 e il 1950 frequentò la Scuola Alberghiera di Lucerna, grazie alla quale ebbe modo di approfondire le sue conoscenze culinarie. Tornato in Italia, cominciò a lavorare nell’albergo di famiglia comprendendo subito che la ricerca e lo studio dei piatti lo appassionava molto, così come la musica. Decise dunque di prendere lezioni di pianoforte e si innamorò della sua insegnante, Antonietta Cassisa, che sposò nel 1962 e con la quale ebbe due figlie, Simona e Paola, entrambe affermate musiciste.

La voglia di apprendere, esplorare, allargare di continuo le proprie conoscenze si dimostrò ben presto uno dei tratti distintivi del suo carattere ed infatti decise di ampliare i propri orizzonti partendo per Parigi, per confrontarsi con quella cucina francese che all’epoca faceva scuola e rappresentava un punto di riferimento assoluto. Fondamentale per la sua evoluzione fu, in particolare, l’esperienza maturata a Roanne, presso i fratelli Troisgros, inventori della nouvelle cuisine.

La voglia di apprendere, esplorare, allargare di continuo le proprie conoscenze si dimostrò ben presto uno dei tratti distintivi del suo carattere ed infatti decise di ampliare i propri orizzonti partendo per Parigi, per confrontarsi con quella cucina francese che all’epoca faceva scuola e rappresentava un punto di riferimento assoluto. Fondamentale per la sua evoluzione fu, in particolare, l’esperienza maturata a Roanne, presso i fratelli Troisgros, inventori della nouvelle cuisine.

Il 1977 rappresenta una data storica nella vita di Gualtiero Marchesi, con l’apertura del suo primo ristorante, in via Bonvesin de la Riva a Milano, che nel giro di pochi mesi ottenne subito il riconoscimento di una stella Michelin. La sua cura per i dettagli era quasi maniacale: dai tavoli alle luci, dalla forma e dal colore dei piatti ai bicchieri, nulla era lasciato all’improvvisazione. Non a caso dunque durante la sua lunga carriera creò anche alcune innovative linee di posate, piatti e bicchieri nella profonda convinzione che la “ricerca del bello” dovesse pervadere ogni aspetto della cucina, della sala, dell’accoglienza in generale. E poi, altro elemento assolutamente originale, nella sua cucina irrompono i colori, i piatti sembrano quasi illuminarsi, si apre una nuova via che stimola la curiosità, educando il cliente e promuovendo la nuova cucina italiana. Ben presto, la cucina di Marchesi affascina una Milano in cui la cultura alimentare rifioriva, nel 1982, grazie alla rivista mensile La Gola, impaginata ed edita da Gianni Sassi, e che faceva dell’innovazione un obiettivo mirato: niente giornalisti “gastronomici”, ma scrittori determinati a conoscere, attenti a quanto risultava essere inconsueto.

Nel 1985 il suo ristorante, primo in Italia, conquista ben tre stelle Michelin, ma nel 1992 abbandona via Bonvesin de la Riva per trasferirsi a Erbusco (BS), in Franciacorta, dove apre il ristorante “L’Albereta”. Il 2008 segna il suo ritorno a Milano dove, nel locale già “Biffi Scala”, apre “Il Marchesino”. Ma in quell’anno con un formidabile colpo di scena, restituisce anche le stelle Michelin perché in disaccordo con l’idea e i criteri di attribuzione dei punteggi.

Accanto al suo mestiere di “cuoco” come ha sempre voluto definirsi, rifiutando l’etichetta di “chef”, Marchesi ha svolto una fondamentale funzione educativa, accogliendo nelle sue cucine giovani di ogni provenienza, creando nuovi artisti, liberi di esprimersi. I nomi dei suoi allievi non sono tuttavia quelli di una scuola, disciplinata e autorevole, ma di una nuova generazione volta alla libera affermazione, sempre individuale, con esiti dei più diversi e singolari. Nel 2004 venne chiamato a presiedere ALMA, la nuova grande Scuola Internazionale di Cucina Italiana, insediata nella splendida Reggia di Colorno (Parma), ma anche in questo caso il suo ruolo è stato quello di un nume tutelare, non già di un rettore.

Accanto al suo mestiere di “cuoco” come ha sempre voluto definirsi, rifiutando l’etichetta di “chef”, Marchesi ha svolto una fondamentale funzione educativa, accogliendo nelle sue cucine giovani di ogni provenienza, creando nuovi artisti, liberi di esprimersi. I nomi dei suoi allievi non sono tuttavia quelli di una scuola, disciplinata e autorevole, ma di una nuova generazione volta alla libera affermazione, sempre individuale, con esiti dei più diversi e singolari. Nel 2004 venne chiamato a presiedere ALMA, la nuova grande Scuola Internazionale di Cucina Italiana, insediata nella splendida Reggia di Colorno (Parma), ma anche in questo caso il suo ruolo è stato quello di un nume tutelare, non già di un rettore.

Nel 2015, in occasione dell’Expo 2015 di Milano, ho avuto modo di partecipare all’organizzazione della mostra Luigi Veronelli: camminare la terra, dedicata al celebre giornalista-scrittore precursore della critica enogastronomica in Italia, legato a Gualtiero Marchesi da un rapporto di profonda stima reciproca. Nel corso di alcune manifestazioni collaterali fu organizzata una cena in onore del celebre cuoco presso il Monastero di Astino, ai piedi dei colli di Bergamo, e in quell’occasione Marchesi mi chiese di essere accompagnato a visitare una bella mastra che si teneva appunto in quella città dedicata al pittore Kazimir Malevič e agli artisti dell’Avanguardia russa. Fu un’esperienza di grande interesse che mi diede personalmente modo di conoscere la competenza culturale e la profondità spirituale di un uomo che poteva continuamente spaziare dall’arte alla musica, alla letteratura fino alla cucina, naturalmente, ma sempre intesa come espressione della creatività umana. La sera a cena poi, il “Principe” dei cuochi ebbe ancora una volta modo di riaffermare alcuni caposaldi del suo modo di muoversi tra i fornelli: «Il cuoco è una persona che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare. Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza». E, ancora, «il cuoco non deve ritenersi essere artista del cibo, semmai un custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica. Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni. Se c’è una cosa che non sopporto è l’esagerazione che maschera la natura vera delle cose. La mia cucina ama la verità della materia, ovviamente di prima qualità, che deve lasciar percepire i suoi sapori essenziali. Sempre “sottraendo” anziché “aggiungendo”. Coerentemente con questo, nella vita come a tavola, per me il lusso è concedersi la semplicità, molto difficile da raggiungere e da non confondere con la banalità».

Infine, a proposito di uno dei suoi piatti senza dubbio più iconici, Riso oro e zafferano, sottolineava: «Il mio risotto potrà essere ‘copiato’, ma non sarà mai uguale a quello che faccio io. Nemmeno quello preparato da me è sempre identico, ogni volta cambia qualcosa, si sente la ‘mano’, proprio come nell’esecuzione di una musica. Lo spartito è sempre quello, ma la differenza tra un esecutore e un altro si sente eccome. Ecco perché anch’io, come Paganini, non ripeto ma rifaccio. Nell’odierna società il tema della proprietà intellettuale di un piatto è quanto mai d’attualità anche se letteralmente il diritto d’autore riguarda le opere dell’ingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia. Del copyright del mio piatto Riso e Zafferano, fin dalla metà degli anni Ottanta, ho fatto una missione, anche se la tutela del cibo come diritto d’autore purtroppo non ha ancora, o quasi, giurisprudenza».

Infine, a proposito di uno dei suoi piatti senza dubbio più iconici, Riso oro e zafferano, sottolineava: «Il mio risotto potrà essere ‘copiato’, ma non sarà mai uguale a quello che faccio io. Nemmeno quello preparato da me è sempre identico, ogni volta cambia qualcosa, si sente la ‘mano’, proprio come nell’esecuzione di una musica. Lo spartito è sempre quello, ma la differenza tra un esecutore e un altro si sente eccome. Ecco perché anch’io, come Paganini, non ripeto ma rifaccio. Nell’odierna società il tema della proprietà intellettuale di un piatto è quanto mai d’attualità anche se letteralmente il diritto d’autore riguarda le opere dell’ingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia. Del copyright del mio piatto Riso e Zafferano, fin dalla metà degli anni Ottanta, ho fatto una missione, anche se la tutela del cibo come diritto d’autore purtroppo non ha ancora, o quasi, giurisprudenza».

Il 19 marzo 2010, in occasione del suo ottantesimo compleanno, è stata istituita la Fondazione Gualtiero Marchesi, con l’obiettivo di ricordare e ricostruire l’opera del Maestro, perseguendo l’obiettivo, secondo il concetto che “il bello è il buono”, di fare della cucina un oggetto di studio e di memoria, richiamando allievi di ogni Paese, grandi cuochi e compagni di lavoro.