Ai suoi albori, la fotografia non veniva considerata come una vera e propria forma d’arte dal momento che essa non sembrava richiedere nessun estro creativo quanto piuttosto una semplice abilità tecnica. Eppure, fin dagli anni immediatamente successivi alla sua apparizione essa si è imposta come testimone, fonte e strumento per la storia, la comunicazione e la narrazione, irrompendo nel flusso della vita e delle relazioni sociali come una sovrapproduzione densa di senso, rielaborando le forme quotidiane della memoria e stabilendo continui e innumerevoli punti di contatto tra passato e presente. Oggetto antropologicamente nuovo, sin dalle origini si è mostrata in grado di rideterminare la vita quotidiana e le relazioni sociali, in sostanza di fare la storia.

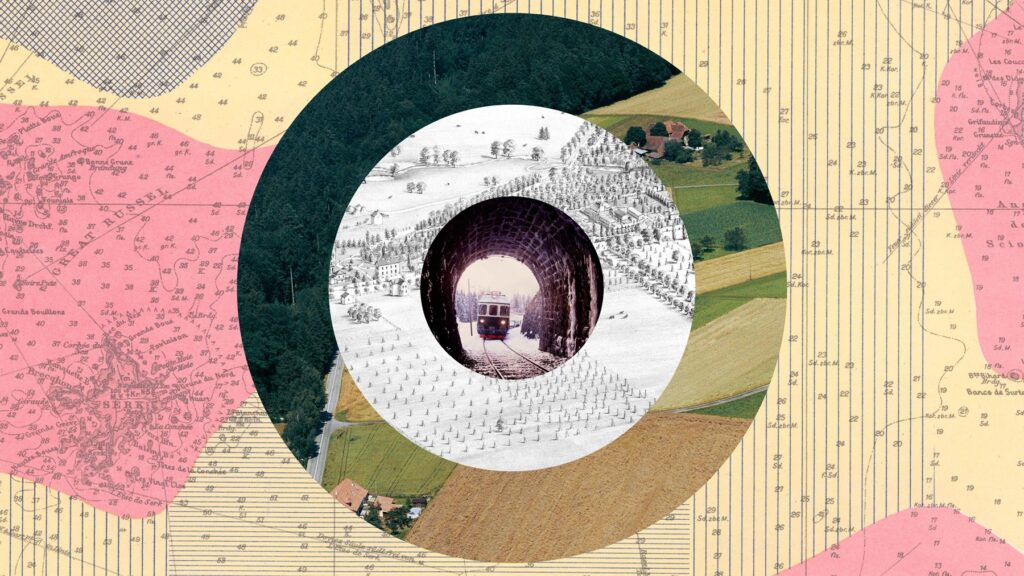

È dunque nella prospettiva di una sociologia di weberiana memoria che bisogna concepire e capire sia il quadro di riferimento di uno scatto fotografico che la personalizzazione dei fini perseguiti dall’artista che l’ha prodotta. Un processo ricco di suggestioni che emerge prepotentemente dall’osservazione di questa mostra, significativamente intitolata “Dal vero”, coprodotta con Fotostiftung Schweiz, Winterthur e Photo Elysée, Losanna, che ricostruisce la storia della diffusione della fotografia in Svizzera attraverso un percorso approfondito che abbraccia oltre 400 opere fotografiche dal 1839 agli anni ’90 dell’Ottocento provenienti da oltre 60 collezioni pubbliche e private. I differenti accenti nelle diverse zone e regioni linguistiche del Paese tratteggiano il carattere progressista e lo sviluppo dinamico del giovane stato federale nell’Europa dell’Ottocento.

La sensazione data dalla nuova esperienza visiva, l’immediato scambio tra arte e fotografia, il suo ruolo chiave nello sviluppo del turismo, il suo impiego come testimonianza degli usi e costumi locali e nell’ambito industriale e scientifico sono alcuni dei focus tematici esplorati dalla mostra.

“Specchio dotato di memoria”: così veniva definito il dagherrotipo, procedimento fotografico di sviluppo delle immagini su lastra di rame, uniche e non riproducibili. Questa tecnica raggiunge la Svizzera, anche quella più interna, grazie a fotografi itineranti, che con le loro pesanti macchine fotografiche realizzano immagini chiare e precise, secondo natura, appunto, “dal vero”.

Nelle sezioni iniziali della mostra, dedicate agli esordi della fotografia e quindi alla dagherrotipia, spiccano, tra gli altri, alcuni maestri svizzeri di quest’arte come il banchiere, diplomatico e dilettante ginevrino Jean-Gabriel Eynard e l’incisore Johann Baptist Isenring, celebre per i ritratti dagherrotipi a “grandezza naturale”. Emerge chiaro come, nei suoi primi passi, anche in Svizzera la fotografia fosse ancora fortemente intrecciata – per la scelta dei soggetti, principi compositivi e utilizzo – con le altre arti, in particolare la pittura, a cui si sostituirà come valida alternativa per ritratti economici. Ma anche con le arti grafiche, di cui si mette al servizio. Proprio Isenring diffonderà infatti in Svizzera l’utilizzo della fotografia come modello per incisioni, tecnica impiegata anche dalla prima fotografa donna, Franziska Möllinger, nelle sue vedute svizzere pubblicate come litografie dal 1844. Risale invece al 1842 uno dei rari dagherrotipi conosciuti del Ticino, il ritratto di un giovane sconosciuto ed elegantemente vestito – esempio lucente della borghesia in ascesa – realizzato a Lugano. Grazie allo sguardo esterno, quello dei viaggiatori, comincia a essere immortalata la grandiosità del paesaggio svizzero e delle sue montagne. Sorprende il taglio incredibilmente moderno degli spettacolari dagherrotipi dell’artista inglese John Ruskin, che realizza le prime fotografie del Ticino, come quella di una roccia vicino al Castelgrande di Bellinzona (1858) o, nel 1849, la prima immagine mai scattata del Cervino. Di lì a breve, la fotografia si rivelerà un veicolo potentissimo per la pubblicità turistica, processo favorito dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto svizzere, che va di pari passo con la semplificazione del processo fotografico (grazie all’uso dei negativi in vetro e stampe all’albumina). Nascono così motivi popolari e “mete” turistiche, come la cascata di Staubbach nella valle di Lauterbrunnen, immortalata nell’immagine dell’inglese Francis Frith, del 1863. È dell’anno seguente una foto mozzafiato del celebre fotografo francese Adolphe Braun, che cattura le infinite distese del ghiacciaio del Rodano attraversato da un gruppo di scalatori, tra cui anche una donna.

Se da un lato la fotografia è al servizio dell’apertura internazionale, dall’altro essa è impiegata anche per creare un’identità svizzera idealizzata, che deve distinguersi dallo straniero. Questo fenomeno è evidente nella serie “Customes Suisses” (1875 ca) di Traugott Richard, con tipi contadini e ragazze in un costume tradizionale che non corrisponde a nessuna realtà. Ma, prima che altrove, la fotografia è utilizzata in Svizzera per identificare lo straniero e il diverso all’interno dei confini del Paese. In mostra, un corpus unico di ritratti su carta salata segna l’inizio della cosiddetta fotografia segnaletica: si tratta di ritratti di senza tetto e nomadi, realizzati nel 1852-53 dallo stesso Carl Durheim – persone che, dopo la fondazione dello stato nel 1848, vengono spostate da un cantone all’altro senza essere accettate. Un’altra sezione mette in luce la fotografia come professione e l’emergere di studi di ritratti locali negli anni ’50 dell’Ottocento, fenomeno che porterà a una facile commercializzazione e standardizzazione delle immagini. Anche i fratelli Taeschler di San Gallo approfittarono di questa tendenza. Eppure lo scatto più impressionante è quello, su tutt’altro registro, del loro fratellastro Carl, che, come in un’istantanea, catturò un gruppo di soldati francesi internati nella Chiesa di St. Mangen nel 1871, durante il conflitto franco-prussiano.

In un’ampia sezione alla fine del percorso della mostra è evidenziato il ruolo della fotografia, dalla fine degli anni ’60 dell’Ottocento, nel documentare la scienza, la medicina, gli sviluppi tecnici e lo sviluppo urbano ed idraulico del territorio svizzero. Nel campo della medicina, impressionano le fotografie di Emil Pricam di pazienti prima e dopo un’operazione, o la documentazione sistematica di orecchie malformate di Robert Schucht. La costruzione della ferrovia del Gottardo nel 1872-82, documentata, tra gli altri, dallo stesso Adolphe Braun, è considerata un primo esempio di costruzione all’avanguardia e progressista nella Svizzera dell’Ottocento. Un progetto enorme, che avrebbe cambiato permanentemente lo sviluppo urbano ed idraulico del territorio svizzero.

Con questa mostra ben si evidenzia come la fotografia possa essere un oggetto di indagine interessante per due importanti ordini di ragioni: essa, infatti, non solo è un mezzo di comunicazione sociale (un sistema di segni che trasmette informazioni) e una procedura legittimata sul piano metodologico, ma si configura sia come un espediente capace di creare interazioni sia come momento di scambio di opinioni, pareri, atteggiamenti tra gli individui di ogni epoca, all’interno di un quadro di riferimento, in questo caso la Svizzera appunto, in cui agiscono, abitano, lavorano, provano emozioni e sentimenti, in una parola vivono.