Possiamo ricordare come avvenne la fondazione della Accademia Italiana della cucina?

Possiamo ricordare come avvenne la fondazione della Accademia Italiana della cucina?

«L’Accademia italiana della cucina fu fondata il 29 luglio 1953 all’hotel Diana di Milano da Orio Vergani insieme ad un gruppo di qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo, tra cui Luigi Bertett (Presidente dell’Automobile Club d’Italia), Dino Buzzati Traverso (giornalista, scrittore, pittore), Cesare Chiodi (presidente del Touring Club Italiano), gli industriali Edoardo Visconti di Modrone, Giannino Citterio ed Ernesto Donà dalle Rose, gli editori Gianni Mazzocchi Bastoni e Arnoldo Mondadori, l’architetto Giò Ponti, Dino Villani (giornalista, pubblicitario, pittore). Erano presenti alla fondazione anche i due giornalisti e scrittori, Massimo Alberini e Vincenzo Buonassisi. Orio Vergani è stato, come è ben noto, un personaggio di primo piano nel mondo del giornalismo, della letteratura e dell’arte. Scrittore finissimo, commediografo, critico d’arte, cronista attento e curioso, ha lasciato di sé una profonda impronta nel giornalismo italiano. Fu il primo Presidente fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1960. Il nome da dare all’Accademia fu lungamente dibattuto dai fondatori dapprima indecisi su “Associazione” o “Club” ma poi subito convinti, anche su suggerimento del bravissimo pubblicitario Dino Villani, che Accademia sarebbe stato il nome giusto. Fu poi deciso da Orio Vergani, con grande saggezza, che non si sarebbe trattato di un’Accademia della cucina italiana, bensì di un’Accademia italiana della cucina».

Nel tempo lo spirito dell’Accademia si è andato trasformando, adeguandosi alle esigenze della società contemporanea…

«Assolutamente sì. In origine Orio Vergani aveva probabilmente in ment come modello di riferimento il Club des Cent (il Club dei Cento), un’esclusiva associazione francese fondata nel 1912 da Louis Forest, i cui membri si riunivano a pranzo ogni giovedì, di solito da Maxim’s, e il menu era organizzato da un “Brigadier” (il nostro Simposiarca) sempre diverso. Alla fine, i piatti venivano valutati, e i membri avevano anche una loro guida ai ristoranti distribuita solo al loro interno. Per essere ammessi si doveva essere presentati da due soci (come in Accademia) e sottoposti alla valutazione di una Commissione. Come ha sottolineato il Presidente dell’Accademia Piero Pieroni l’idea di Orio Veragni “era troppo valida e stimolante per restare circoscritta a un gruppo di amici milanesi, così, in breve tempo… crebbe in numero dando vita a molte Delegazioni regionali. Inizialmente, la vita si svolse essenzialmente attraverso riunioni conviviali in vari ristoranti… successivamente, iniziò una seconda fase, orientata alla cultura della cucina, che si sviluppò attraverso numerosi convegni a livello locale e le pubblicazioni di libri e guide ai ristoranti… adesso siamo impegnati in una nuova sfida, che ci vede uscire dall’autoreferenzialità”».

A questo proposito, quali sono gli obiettivi oggi perseguiti da questo sodalizio di Accademici?

A questo proposito, quali sono gli obiettivi oggi perseguiti da questo sodalizio di Accademici?

«Se si considera che la cucina è una delle espressioni più profonde della cultura di un Paese, frutto della storia e della vita dei suoi abitanti, diversa da regione a regione, da città a città, da borgo a borgo, è facile comprendere l’importanza del raccontare attraverso la nostra cucina chi siamo e quali sono le nostre radici. In questa prospettiva, l’attività dell’Accademia si esprime su più versanti promuovendo innumerevoli iniziative, intraprese, coordinate e sollecitate non solo al proprio interno ma in una visione di interesse generale: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative. Non meno importante l’obbiettivo di studiare i problemi della gastronomia e della tavola italiana, formulando proposte e pareri su richiesta di pubblici uffici, di enti, di associazioni e di istituzioni pubbliche e private, affinché siano promosse iniziative idonee a favorire la migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana. Non ultimo, promuovere e favorire tutte quelle iniziative che, dirette alla ricerca storica e alla sua divulgazione, possono contribuire a valorizzare la cucina nazionale in Italia e all’estero. Nel 2003, il Ministero per le Attività e i Beni culturali ha riconosciuto i meriti culturali, ampiamente documentati, dell’Accademia, conferendole il titolo di “Istituzione culturale”, e ponendola quindi tra le più grandi ed importanti realtà culturali italiane».

E per quanto riguarda la specifica storia della Delegazione della Svizzera Italiana?

E per quanto riguarda la specifica storia della Delegazione della Svizzera Italiana?

«L’Accademia persegue i suoi obiettivi attraverso l’attività delle Delegazioni e Legazioni che attualmente sono, in Italia, 225 Delegazioni e 3 Legazioni e, all’estero, 69 Delegazioni e 21 Legazioni, con più di 7.500 associati. Fondata nel 1985, la Delegazione della Svizzera Italiana vanta ormai quattro decenni di vita e il suo è stato un percorso contraddistinto da un costante radicamento nel territorio, dialogando con ristoratori e istituzioni e mantenendo vivi i valori di tradizione, qualità e convivialità. Nel tempo, la Delegazione si è arricchita di nuovi Accademici, e ha favorito, a vari livelli, la promozione della cultura gastronomica come espressione d’identità. In quest’opera preziosa non posso che essere riconoscente per il grande lavoro svolto dai presidenti che mi hanno preceduto, Salvatore Maria Fares dal 1985 al 1990 e Paolo Grandi dal 1991 al 2018. A loro va la gratitudine di tutta la nostra Delegazione».

Durante la serata è stato presentato il volume 40 anni di eccellenza culinaria. Di che cosa si tratta?

«Abbiamo voluto celebrare questa importante ricorrenza con una raccolta di immagini, racconti e testimonianze che costituiscono un omaggio alla storia della Delegazione e ai tanti ristoratori con cui abbiamo collaborato. Anche in questo modo intendiamo lasciare una traccia e ispirare le nuove generazioni».

Una serata di grandi festeggiamenti

La Delegazione della Svizzera Italiana dell’Accademia italiana della cucina ha celebrato l’anniversario con una serata di gala, alla presenza di oltre settanta ospiti tra autorità, accademici e appassionati. È stata scelta una location simbolica come il Ristorante Ciani e un menu, curato dagli chef Dario Ranza e Loris Meot, ha proposto piatti ispirati al territorio, accompagnati da una accurata selezione di vini di Uberto Valsangiacomo, accademico e figlio di Cesare, tra i fondatori della Delegazione.

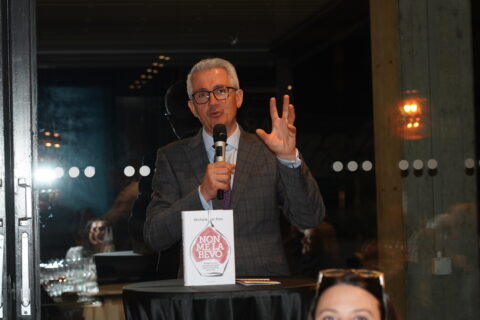

Il Professore Michele Antonio Fino, ospite d’onore della serata e docente presso dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è stato introdotto da Gabriele Corte, Direttore Generale di banca del Ceresio, ed è intervenuto parlando del suo libro Non me la bevo, Godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode (Mondadori, 2024), un riuscito tentativo di restituire verità a una narrazione talvolta troppo “corrotta”, provando a sfatare i falsi miti che ruotano intorno al vino: «Non è facile orientarsi tra etichette, slogan, inviti, che si stenta a capire se siano animati da voglia di condividere o di vendere. Occorre dunque fare debunking e demolire alcune convinzioni sul vino tanto errate quanto radicate nel sentire comune, stimolando nel lettore un approccio (più) critico. Se è vero (come è vero) che il vino è in assoluto il prodotto agricolo che sviluppa il più alto valore aggiunto, tocca mantenere gli occhi sempre ben aperti per non finire vittime inconsapevoli di “chi ce la vuole raccontare” e basta».

Durante la serata, è stato reso omaggio agli Accademici scomparsi, il cui ricordo ispira ancora l’attività della Delegazione. La partecipazione di Delegati da Milano, Lecco e Accademici da Losanna, Imola e Genova ha sottolineato lo spirito di collaborazione tra le realtà territoriali. Un particolare riconoscimento è stato tributato a Daniela Grandi, vedova di Paolo Grandi, storico Delegato dal 1991 al 2018, figura chiave nella crescita della Delegazione. La serata si è chiusa con un invito a continuare a promuovere la cultura gastronomica con passione, innovazione e rispetto per le radici. Il messaggio finale è stato chiaro: la cucina italiana deve restare un simbolo di qualità, autenticità e sostenibilità.

Le immagini:

Nella fotografia con i Delegati: (da sinistra) Claudio Bolla (Delegato di Lecco), Emilio Casati (Delegato della Svizzera Italiana), Maria Luisa Mandelli (Delegato di Milano Duomo), Dino Betti Van Der Noot (Rappresentante del Consiglio di Presidenza e Delegato di Milano), Cristina Ciusa (Delegato di Milano Navigli).

Nella fotografia: (da sinistra) Prof. Michele Fino, Emilio Casati (Delegato della Svizzera Italiana), Dino Betti Van Der Noot (Rappresentante del Consiglio di Presidenza e Delegato di Milano), Uberto Valsangiacomo (Valsangiacomo).