Pittore, scultore e incisore, Kirchner – la cui esposizione di è da poco conclusa al MASI – fu personalità di spicco dell’avanguardia tedesca di inizio secolo. Insieme a Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff fondò il gruppo Die Brücke (Il ponte) che rivendicava un radicale rinnovamento dell’arte visiva in chiave antiaccademica, verso una pittura intesa come traduzione immediata dell’interiorità dell’artista, espressa attraverso linee marcate e colori vibranti e innaturali.

Pittore, scultore e incisore, Kirchner – la cui esposizione di è da poco conclusa al MASI – fu personalità di spicco dell’avanguardia tedesca di inizio secolo. Insieme a Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff fondò il gruppo Die Brücke (Il ponte) che rivendicava un radicale rinnovamento dell’arte visiva in chiave antiaccademica, verso una pittura intesa come traduzione immediata dell’interiorità dell’artista, espressa attraverso linee marcate e colori vibranti e innaturali.

Tra i più importanti artisti europei ad aver trovato ospitalità nei Grigioni, grazie ai suoi lavori Kirchner ha apportato un contributo fondamentale nel rendere il mondo alpino noto in tutto il mondo. Attraverso una selezione di dieci dipinti anche rari, di medie e grandi dimensioni, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, la mostra ha messo in evidenza i legami e le relazioni del maestro tedesco con il Ticino e Davos.

Il percorso espositivo ha inoltre messo in luce l’influenza profonda che Kirchner ha avuto su un’intera generazione di giovani artisti basilesi, quali Hermann Scherer, Albert Müller e Paul Camenisch, fondatori del gruppo artistico Rot-Blau.

Concepito come approfondimento tematico all’interno dell’esposizione permanente della collezione del MASI intitolata “Sentimento e Osservazione”, il focus su Kirchner è stato quindi in dialogo con uno spaccato delle collezioni del Museo, in particolare con la sala dedicata alle opere del gruppo Rot-Blau che è stato attivo nel Mendrisiotto.

Kirchner trascorse l’ultima parte della sua vita nei pressi di Davos, dove giunge da Berlino nel 1917 in condizioni fisiche e psichiche precarie, traumatizzato dall’esperienza della prima guerra mondiale. Il periodo trascorso nella località turistica grigionese, culminato nella morte suicida nel 1938, segna fortemente la produzione dell’artista, che nella popolazione locale e nel paesaggio montano trova nuove ispirazioni. Mentre il linguaggio pittorico si apre verso tonalità più luminose, le cupe scene della frenetica vita urbana berlinese, del circo e del cabaret, che hanno caratterizzato gli anni precedenti, lasciano il posto a paesaggi di vita alpestre, transumanze, contadini, alberi e boschi di larici, fino alla sagoma inconfondibile del Tinzenhorn.

Kirchner trascorse l’ultima parte della sua vita nei pressi di Davos, dove giunge da Berlino nel 1917 in condizioni fisiche e psichiche precarie, traumatizzato dall’esperienza della prima guerra mondiale. Il periodo trascorso nella località turistica grigionese, culminato nella morte suicida nel 1938, segna fortemente la produzione dell’artista, che nella popolazione locale e nel paesaggio montano trova nuove ispirazioni. Mentre il linguaggio pittorico si apre verso tonalità più luminose, le cupe scene della frenetica vita urbana berlinese, del circo e del cabaret, che hanno caratterizzato gli anni precedenti, lasciano il posto a paesaggi di vita alpestre, transumanze, contadini, alberi e boschi di larici, fino alla sagoma inconfondibile del Tinzenhorn.

Il cambiamento è visibile, nella mostra al MASI, nei lavori realizzati da Kirchner nei primi anni di soggiorno nelle alpi svizzere tra il 1918 e il 1923 e da una scelta di opere del biennio 1925-1926, quando gli esponenti del gruppo Rot-Blau frequentano con una certa assiduità il loro mentore. Tra i lavori esposti si segnala Bauernmittag (Il mezzogiorno dei contadini) confiscato alla Kunsthalle di Amburgo dal regime nazionalsocialista e additato come esempio di cattiva arte nella mostra “Entartete Kunst” (Arte degenerata) a Monaco.

Per il percorso al MASI è stato scelto un nucleo di dieci dipinti esposti in due mostre chiave di Ernst Ludwig Kirchner, che, nonostante le diverse reazioni del pubblico, contribuiscono in maniera decisiva a far conoscere la sua opera in Svizzera: la collettiva alla Kunsthalle di Basilea nel 1923 e la personale al Kunstmuseum di Winterthur nel 1924. Malgrado l’autoesilio imposto e la scelta di vivere ai margini della mondanità locale, da Davos Kirchner continua a orchestrare e controllare la diffusione della sua arte sul territorio elvetico e in Germania.

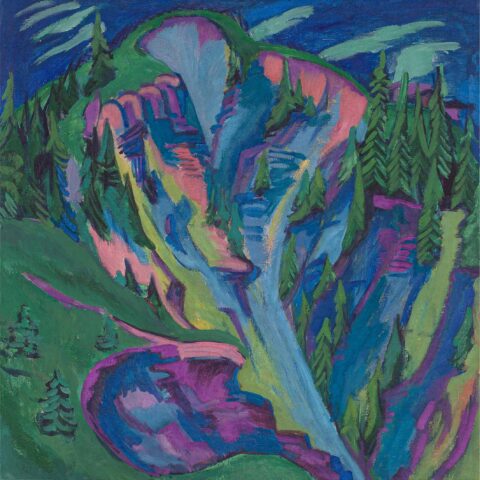

Prestito eccezionale dalla Collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid, il dipinto Alpküche (Cucina alpestre) rappresenta l’interno della casetta presa in affitto da Kirchner dall’estate del 1917 sulla Stafelalp sopra Frauenkirch, presso Davos. «La prospettiva distorta, i colori brillanti e la riduzione all’essenziale dell’ambientazione rievocano certe opere di interni di Vincent van Gogh, delle quali gli erano rimasti impressi sin da giovane la forza espressiva e l’utilizzo del colore in chiave psicologica», si legge in catalogo. Nel dipinto, una porta si apre su un paesaggio soleggiato, lasciando intravedere la sagoma della vetta del Tinzenhorn. Questo motivo, ricorrente nelle opere di Kirchner a soggetto alpestre, è rappresentato in mostra dal potente Tinzenhorn – Zügenschlucht bei Monstein (Tinzenhorn – Zügenschlucht nei pressi di Monstein). Anche qui la raffigurazione di una visione interiore prescinde da una rappresentazione naturalistica del paesaggio: l’uso espressivo del colore, delle forme e delle proporzioni restituiscono in pittura l’essenza e la spiritualità del mondo montano.

Prestito eccezionale dalla Collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid, il dipinto Alpküche (Cucina alpestre) rappresenta l’interno della casetta presa in affitto da Kirchner dall’estate del 1917 sulla Stafelalp sopra Frauenkirch, presso Davos. «La prospettiva distorta, i colori brillanti e la riduzione all’essenziale dell’ambientazione rievocano certe opere di interni di Vincent van Gogh, delle quali gli erano rimasti impressi sin da giovane la forza espressiva e l’utilizzo del colore in chiave psicologica», si legge in catalogo. Nel dipinto, una porta si apre su un paesaggio soleggiato, lasciando intravedere la sagoma della vetta del Tinzenhorn. Questo motivo, ricorrente nelle opere di Kirchner a soggetto alpestre, è rappresentato in mostra dal potente Tinzenhorn – Zügenschlucht bei Monstein (Tinzenhorn – Zügenschlucht nei pressi di Monstein). Anche qui la raffigurazione di una visione interiore prescinde da una rappresentazione naturalistica del paesaggio: l’uso espressivo del colore, delle forme e delle proporzioni restituiscono in pittura l’essenza e la spiritualità del mondo montano.

Il ritmo dell’incontaminata vita rurale sulla Stafelalp è riportato, in mostra, in Alpaufzug (Salita all’alpe), uno dei primi dipinti di Kirchner di grande formato a soggetto alpino. In altre opere il paesaggio montano diventa invece sinonimo figurato della violenta lotta interiore dell’artista, quel continuo alternarsi di pace e angoscia che lo accompagnerà per tutta l’esistenza. «Kirchner, dopo Hodler, è il primo pittore a rappresentare le montagne in modo nuovo». Così riassume lo stesso Kirchner l’ultimo decennio della sua carriera, celebrandosi anche come mentore di una giovane generazione di artisti.

Tra il 1924 e il 1926 Hermann Scherer, Albert Müller e Paul Camenisch frequentano infatti con una certa assiduità la casa dell’artista – la raffigurazione ravvicinata di un paesaggio boschivo, proposta in Waldlandschaft mit Bach (Paesaggio boschivo con ruscello) è una tipologia che si ritrova rielaborata nelle loro opere. Altri lavori testimoniano invece il crescente interesse di Kirchner per la vita del Cantone dei Grigioni e il progresso tecnologico all’interno di un paesaggio montano incontaminato, come ad esempio Italienische Bahnarbeiter (Lavoratori ferroviari italiani), che ritrae in un momento di riposo un gruppo di lavoratori ferroviari italiani, probabilmente operai impiegati dalla Ferrovia Retica. È legato a circostanze tragiche Bauernmittag (Il mezzogiorno dei contadini), che, come ricordato, fu esposto con una didascalia ingiuriosa insieme a 32 altri lavori dell’artista nella mostra “Entartete Kunst” organizzata dal regime nazista a Monaco, nel 1937. Del dipinto si contestava, in particolare, la fisionomia dei personaggi, considerata caricaturale e derisoria rispetto all’ideale del contadino come portatore dei valori di una vita semplice e in armonia con la natura proposto dalla propaganda del partito.

Tra il 1924 e il 1926 Hermann Scherer, Albert Müller e Paul Camenisch frequentano infatti con una certa assiduità la casa dell’artista – la raffigurazione ravvicinata di un paesaggio boschivo, proposta in Waldlandschaft mit Bach (Paesaggio boschivo con ruscello) è una tipologia che si ritrova rielaborata nelle loro opere. Altri lavori testimoniano invece il crescente interesse di Kirchner per la vita del Cantone dei Grigioni e il progresso tecnologico all’interno di un paesaggio montano incontaminato, come ad esempio Italienische Bahnarbeiter (Lavoratori ferroviari italiani), che ritrae in un momento di riposo un gruppo di lavoratori ferroviari italiani, probabilmente operai impiegati dalla Ferrovia Retica. È legato a circostanze tragiche Bauernmittag (Il mezzogiorno dei contadini), che, come ricordato, fu esposto con una didascalia ingiuriosa insieme a 32 altri lavori dell’artista nella mostra “Entartete Kunst” organizzata dal regime nazista a Monaco, nel 1937. Del dipinto si contestava, in particolare, la fisionomia dei personaggi, considerata caricaturale e derisoria rispetto all’ideale del contadino come portatore dei valori di una vita semplice e in armonia con la natura proposto dalla propaganda del partito.

Con un totale di 639 opere confiscate, Kirchner fu uno degli artisti più colpiti dall’ostilità nazista. Fortemente minata da queste circostanze, la già fragile salute mentale dell’artista peggiora drasticamente, portandolo anche a distruggere numerose sue opere. Si toglie la vita nella sua casa sul Wildboden, nel giugno del 1938.