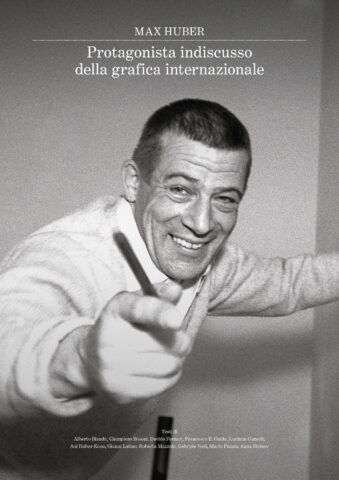

È pressoché impossibile ricondurre la sua straordinaria personalità a dei modelli, a delle categorie professionali e ancor meno a delle formulazioni teoriche. Meglio allora affidarsi all’acuta sintesi di Giampiero Bosoni, docente di Architettura degli interni e Storia del design al Politecnico di Milano II, che nella sua introduzione a questa bella monografia invita a liberarsi di idee preconcette e attrezzarsi di strumenti sensibili per «leggere e interpretare le sue continue ricerche portate al limite, ma sempre contenute in invisibili misurati registri nei quali lui sa muoversi con sapiente ed esperta disinvoltura. Il suo rinomato talento nel disegno a mano libera, esercitato anche in tutte le finezze della composizione tipografica, la sua maniacale meticolosità nel tracciare precise gabbie grafiche all’interno delle quali trovare allineamenti sempre originali e inattesi, insieme alla sua prodigiosa capacità di adattarsi e fare suo ogni tema progettuale, hanno reso mitici non solo i risultati del suo lavoro, ma anche il suo modo di lavorare».

È pressoché impossibile ricondurre la sua straordinaria personalità a dei modelli, a delle categorie professionali e ancor meno a delle formulazioni teoriche. Meglio allora affidarsi all’acuta sintesi di Giampiero Bosoni, docente di Architettura degli interni e Storia del design al Politecnico di Milano II, che nella sua introduzione a questa bella monografia invita a liberarsi di idee preconcette e attrezzarsi di strumenti sensibili per «leggere e interpretare le sue continue ricerche portate al limite, ma sempre contenute in invisibili misurati registri nei quali lui sa muoversi con sapiente ed esperta disinvoltura. Il suo rinomato talento nel disegno a mano libera, esercitato anche in tutte le finezze della composizione tipografica, la sua maniacale meticolosità nel tracciare precise gabbie grafiche all’interno delle quali trovare allineamenti sempre originali e inattesi, insieme alla sua prodigiosa capacità di adattarsi e fare suo ogni tema progettuale, hanno reso mitici non solo i risultati del suo lavoro, ma anche il suo modo di lavorare».

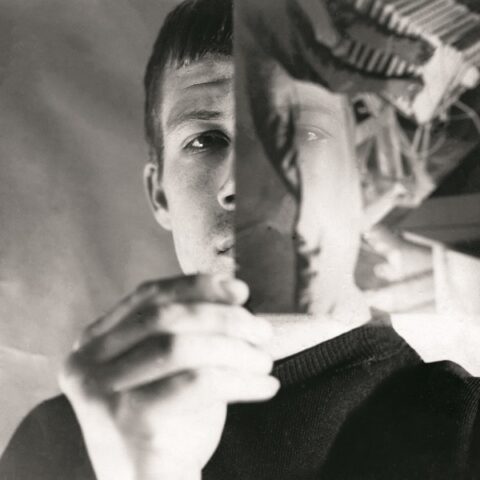

Nato nel 1919 a Baar, Canton Zugo, nel 1940 Max Huber si trasferisce a Milano, dove comincia a lavorare per lo studio di Antonio Boggeri, pioniere della grafica moderna italiana che lo assume subito, colpito dal suo biglietto da visita. A prima vista l’elegante carta sembrava essere stampata, ma, a uno sguardo più attento, rivelava che le lettere erano disegnate a mano con una straordinaria precisione. Qui guadagna rapidamente notorietà per il suo stile unico e incontra artisti del calibro di Bruno Munari, Erberto Carboni, Luigi Veronesi e Albe Steiner.

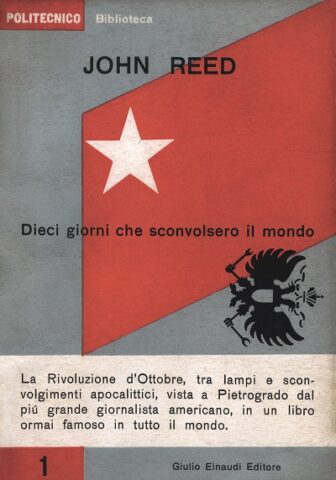

Percorrendo una carriera che si estende per oltre cinque decenni, Huber lavora in una vasta gamma di discipline, tra cui l’editoria. Nel 1946 inizia una proficua collaborazione con Giulio Einaudi, nel cui ufficio a Torino, incontra Cesare Pavese, Massimo Mila, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Fernanda Pivano che gli presenta il suo compagno, l’architetto Ettore Sottsass, col quale stringerà in quegli anni un intenso sodalizio. Nel 1947, con Albe Steiner, che diventerà un grande amico e un vero e proprio mentore, progetta la grafica per l’VIII Triennale di Milano; con Lanfranco Bombelli e Max Bill allestisce la mostra sull’arte astratta e concreta.

Percorrendo una carriera che si estende per oltre cinque decenni, Huber lavora in una vasta gamma di discipline, tra cui l’editoria. Nel 1946 inizia una proficua collaborazione con Giulio Einaudi, nel cui ufficio a Torino, incontra Cesare Pavese, Massimo Mila, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Fernanda Pivano che gli presenta il suo compagno, l’architetto Ettore Sottsass, col quale stringerà in quegli anni un intenso sodalizio. Nel 1947, con Albe Steiner, che diventerà un grande amico e un vero e proprio mentore, progetta la grafica per l’VIII Triennale di Milano; con Lanfranco Bombelli e Max Bill allestisce la mostra sull’arte astratta e concreta.

Come sottolinea nel suo saggio Anna Stainer, Max è stato, al pari dell’amico Albe, altrettanto coerente «sia nel suo lavoro, sia, concretamente, nel suo impegno civile contro il nazifascismo e l’oscurantismo culturale. Max partecipa, da giovanissimo, agli incontri milanesi di questi intellettuali e si appassiona, condividendo la loro tensione ideale, dando un contributo di scambio, di conoscenze, di iniziative politico-culturali e di lavoro professionale…. Una “militanza” professionale, nata anche grazie alla sua formazione con uno straordinario maestro come Max Bill».

Un aspetto che merita senza dubbio di essere sottolineato riguarda, come detto, il suo ruolo di pioniere della grafica editoriale in Italia nel secondo dopoguerra, con opere entrate nella storia della comunicazione. «Il suo “disegno del libro” ne favorisce la diffusione nella società, su larga scala, come oggetto di consumo ma anche di emancipazione. Gli aspetti che fino ad allora erano controllati dall’editore insieme al tipografo, o eventualmente con lo scrittore, da quel momento vengono sempre più frequentemente affidati a una nuova figura professionale, che affronta con consapevolezza il suo ruolo culturale e anche politico: il “redattore grafico”, secondo una celebre definizione attribuita ad Albe Steiner», scrive Roberta Mazzola Docente presso la Scuola Cantonale d’Arte e la Scuola professionale del Centro Scolastico Industrie Artistiche di Lugano (CSIA).

Un aspetto che merita senza dubbio di essere sottolineato riguarda, come detto, il suo ruolo di pioniere della grafica editoriale in Italia nel secondo dopoguerra, con opere entrate nella storia della comunicazione. «Il suo “disegno del libro” ne favorisce la diffusione nella società, su larga scala, come oggetto di consumo ma anche di emancipazione. Gli aspetti che fino ad allora erano controllati dall’editore insieme al tipografo, o eventualmente con lo scrittore, da quel momento vengono sempre più frequentemente affidati a una nuova figura professionale, che affronta con consapevolezza il suo ruolo culturale e anche politico: il “redattore grafico”, secondo una celebre definizione attribuita ad Albe Steiner», scrive Roberta Mazzola Docente presso la Scuola Cantonale d’Arte e la Scuola professionale del Centro Scolastico Industrie Artistiche di Lugano (CSIA).

Huber entra in contatto con Giulio Einaudi proprio grazie a Steiner che, nel 1945, con Elio Vittorini, ha dato avvio all’esperienza del Politecnico, giornale divenuto rivista culturale che segna un punto di svolta rilevante. Il contributo di Max Huber per collane come la “Biblioteca del Politecnico”, “I Coralli”, e – con Munari – per la “Piccola Biblioteca Einaudi” (PBE) è riconosciuto come fondamentale per la storia visiva del libro. Nel 1946 Huber vive addirittura per qualche tempo nell’ufficio Einaudi di Milano e stabilisce con l’editore un legame di grande fiducia reciproca. Il suo apporto va dalle prime innovazioni che riguardano l’ambito strettamente tipografico, che viene svecchiato e diversificato, alla costruzione di un’immagine editoriale e alla cura per ogni singola copertina che si distingue per il montaggio dinamico con immagini di diversa provenienza, foto grammi colorati a monocromo, in positivo o negativo, in trasparenza, elementi geometrici e scrittura, secondo un linguaggio visivo pienamente moderno.

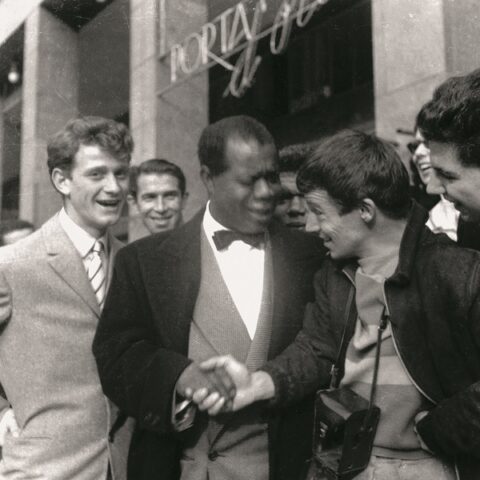

Per cogliere appieno tutta la forza innovativa del lavoro di Max Huber e impossibile prescindere dalle grandi opportunità che la città di Milano, pur uscita stremata dal conflitto mondiale, offriva nell’immediato dopoguerra accogliendo numerosi giovani grafici e fotografi svizzeri, pieni di talento e con una formazione professionale molto rigorosa, provenienti in modo particolare da Zurigo. Milano era entrata in una fase di piena ascesa economica, era percorsa da una fretta bruciante di recuperare la sua perduta dignità europea, epicentro di un nuovo capitolo nella storia delle arti grafiche. In questo contesto stimolante e vitale Max Huber, grazie anche alla sua forte personalità, si inserisce subito in nuovi processi di ideazione e di progettazione, mescolando calcolo razionale e rigore formale con forza immaginativa, poesia e curiosità sperimentale, evidenza comunicativa ma anche tanta carica emotiva. In quegli anni a Milano aziende molto dinamiche come Olivetti, Pirelli e La Rinascente, inventano la cosiddetta “immagine coordinata”, intendendo che non si voleva soltanto presentare come innovativa una determinata azienda ma piuttosto rappresentare una filosofia che parlava di visioni sociopolitiche e di volontà di rinnovamento all’interno dell’intero modello organizzativo. E proprio nel 1950 Max Huber, su richiesta dell’architetto milanese Carlo Pagani, progetta il marchio per la Rinascente. Nel campo della grafica pubblicitaria riesce a trasformare messaggi complessi in immagini potenti e immediate. La sua capacità di utilizzare colori vivaci e forme geometriche ha rivoluzionato il panorama del design, come testimonia la realizzazione dei logotipi per Esselunga, Coin, Officine Grafiche Nava, Tipo Print, Autovox, Formenti, Ticino Vita e molti altri, ha portato alla creazione di campagne pubblicitarie iconiche che hanno segnato un’epoca. Sempre negli anni Cinquanta, collabora con i fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, occupandosi degli aspetti grafici dei loro grandi allestimenti per aziende come RAI, ENI e Montecatini (in seguito Montedison).

Per cogliere appieno tutta la forza innovativa del lavoro di Max Huber e impossibile prescindere dalle grandi opportunità che la città di Milano, pur uscita stremata dal conflitto mondiale, offriva nell’immediato dopoguerra accogliendo numerosi giovani grafici e fotografi svizzeri, pieni di talento e con una formazione professionale molto rigorosa, provenienti in modo particolare da Zurigo. Milano era entrata in una fase di piena ascesa economica, era percorsa da una fretta bruciante di recuperare la sua perduta dignità europea, epicentro di un nuovo capitolo nella storia delle arti grafiche. In questo contesto stimolante e vitale Max Huber, grazie anche alla sua forte personalità, si inserisce subito in nuovi processi di ideazione e di progettazione, mescolando calcolo razionale e rigore formale con forza immaginativa, poesia e curiosità sperimentale, evidenza comunicativa ma anche tanta carica emotiva. In quegli anni a Milano aziende molto dinamiche come Olivetti, Pirelli e La Rinascente, inventano la cosiddetta “immagine coordinata”, intendendo che non si voleva soltanto presentare come innovativa una determinata azienda ma piuttosto rappresentare una filosofia che parlava di visioni sociopolitiche e di volontà di rinnovamento all’interno dell’intero modello organizzativo. E proprio nel 1950 Max Huber, su richiesta dell’architetto milanese Carlo Pagani, progetta il marchio per la Rinascente. Nel campo della grafica pubblicitaria riesce a trasformare messaggi complessi in immagini potenti e immediate. La sua capacità di utilizzare colori vivaci e forme geometriche ha rivoluzionato il panorama del design, come testimonia la realizzazione dei logotipi per Esselunga, Coin, Officine Grafiche Nava, Tipo Print, Autovox, Formenti, Ticino Vita e molti altri, ha portato alla creazione di campagne pubblicitarie iconiche che hanno segnato un’epoca. Sempre negli anni Cinquanta, collabora con i fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, occupandosi degli aspetti grafici dei loro grandi allestimenti per aziende come RAI, ENI e Montecatini (in seguito Montedison).

Il carattere semplice, simpatico e sincero di Max Huber ce lo racconta, con la l’immediatezza caratteristica della cultura giapponese, la moglie Aoi Huber-Kono, figlia di Takashi Kono, noto graphic designer e illustratore: «Quando arrivai all’aeroporto di Linate, ad aspettarmi trovai mio padre insieme a Max, che aveva con sé un grande rotolo. Max aveva dato appuntamento in aeroporto a un tipografo, per mostrargli la bozza di un lavoro che stava eseguendo per un cliente, e iniziarono a discutere di colori e forme. Non dimenticherò mai questa scena: in mezzo a tanta gente loro lavoravano. Di Max mi colpì subito la sua simpatia e il suo carattere allegro, ma mi colpì soprattutto Milano e l’atmosfera che si respirava in quegli anni… Max era un tipo di poche parole, ma era allegro e molto spiritoso. Quando ci siamo conosciuti lui era già un grafico affermato, io invece ero molto giovane e all’inizio della mia carriera. Devo ammettere che ho compreso del tutto la sua genialità solo con il passare degli anni, non subito».

Il carattere semplice, simpatico e sincero di Max Huber ce lo racconta, con la l’immediatezza caratteristica della cultura giapponese, la moglie Aoi Huber-Kono, figlia di Takashi Kono, noto graphic designer e illustratore: «Quando arrivai all’aeroporto di Linate, ad aspettarmi trovai mio padre insieme a Max, che aveva con sé un grande rotolo. Max aveva dato appuntamento in aeroporto a un tipografo, per mostrargli la bozza di un lavoro che stava eseguendo per un cliente, e iniziarono a discutere di colori e forme. Non dimenticherò mai questa scena: in mezzo a tanta gente loro lavoravano. Di Max mi colpì subito la sua simpatia e il suo carattere allegro, ma mi colpì soprattutto Milano e l’atmosfera che si respirava in quegli anni… Max era un tipo di poche parole, ma era allegro e molto spiritoso. Quando ci siamo conosciuti lui era già un grafico affermato, io invece ero molto giovane e all’inizio della mia carriera. Devo ammettere che ho compreso del tutto la sua genialità solo con il passare degli anni, non subito».

Max e Aoi si sposano nel 1962 e più tardi si trasferiscono a vivere in Canton Ticino dove nel 2005 la moglie ha fondato il m.a.x. museo, con lo scopo di creare un’istituzione che promuovesse la diffusione e la conoscenza della grafica e del design; dal 2010 il museo fa parte del patrimonio pubblico del Comune di Chiasso, mentre l’Archivio Max Huber è custodito presso la casa-atelier di Novazzano. Ad oggi sono stati classificati, suddividendoli per aree tematiche, editoria, pubblicità, identità visiva (marchi e logotipi), riviste sullo sport, politica e sul jazz, oltre 2000 documenti e più di 200 disegni e dipinti. Si stima che complessivamente il fondo comprenda circa 3000 artefatti, tra bozzetti, progetti grafici, progetti di allestimento, manifesti, disegni, dipinti, stampe, fotografie e carteggi oltre a premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui, nel 1954 il prestigioso premio Compasso d’Oro.

Il suo immenso archivio costituisce una tangibile testimonianza di una poliedrica attività di cui parte importante è rappresentata anche dall’insegnamento. La lunga esperienza didattica iniziò a Milano nel 1947 alla scuola Rinascita, per proseguire poi dal 1959 al 1962 presso l’Umanitaria ed essere ancora ripresa negli anni Settanta con la docenza alla Scuola Politecnica di Design fondata da Nino Di Salvatore. Infine, dal 1978 al 1984, insegnò grafica presso la CSIA (Centro Scolastico per le Industrie Artistiche) di Lugano.

Il suo immenso archivio costituisce una tangibile testimonianza di una poliedrica attività di cui parte importante è rappresentata anche dall’insegnamento. La lunga esperienza didattica iniziò a Milano nel 1947 alla scuola Rinascita, per proseguire poi dal 1959 al 1962 presso l’Umanitaria ed essere ancora ripresa negli anni Settanta con la docenza alla Scuola Politecnica di Design fondata da Nino Di Salvatore. Infine, dal 1978 al 1984, insegnò grafica presso la CSIA (Centro Scolastico per le Industrie Artistiche) di Lugano.

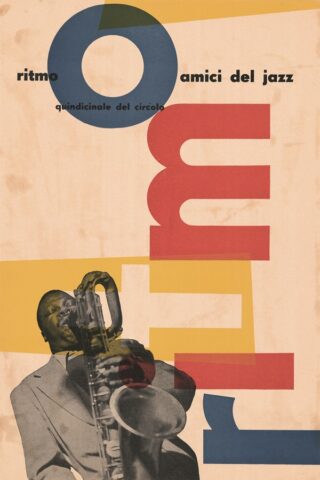

Infine, un’ultima annotazione getta una luce sulla sua straordinaria capacità di fare confluire in un’unica visione creativa approcci provenienti da forme d’arte diversi. Grande appassionato di musica jazz, riuscì a portare questa ispirazione anche nei suoi lavori, che si caratterizzano per il dinamismo delle composizioni e per l’uso sapiente di artifici di sovrapposizioni e fotomontaggi».