Diplomato in architettura del paesaggio alla Scuola di Ingegneria di Rapperswil, dal 1975 insegna alla Graduate School of Fine Arts presso l’Università di Pennsylvania, e dal 1997 all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Un tratto caratteristico del suo lavoro è sicuramente rappresentato dalla grande precisione e meticolosità dimostrata nei suoi progetti. Riprova della sua responsabilità nel progettare è la continua ricerca allo scopo di creare continuità concettuale tra paesaggio storico e culturale attraverso una geometria che lo rende, più che un architetto paesaggista, un vero e proprio land artist.

Come si può riassumere la sua filosofia progettuale?

«Mi piace pensare a ogni progetto come a un racconto che deve permettere ai visitatori di guardare i luoghi con altri occhi e per fare questo utilizzo espedienti visivi, per incentivare la curiosità. In questo senso si può dire che scopro l’arcano, gioco con la sorpresa, stimolo l’invito alla scoperta, la ricerca del bello, lo spazio riservato all’immaginazione».

Uno dei principi che ricorrono nei suoi lavori è la costante ricerca dell’essenziale.

«Un progetto di paesaggio consiste in un certo senso in un processo di sottrazione di tutto ciò che è superfluo o in conflitto e nell’introdurre pochi segni formali, chiari e decisi in punti strategici, che permettono l’evidenziazione di ciò che è essenziale. In questo modo le peculiarità e la struttura riemergono esprimendo storia, mistero, meraviglia. Se l’emozione è il motore dell’attività creativa, molti possono essere i temi correlati a essa: il tema del ludico, dell’effimero, del ricordo e della memoria, della storia, del tempo e della reinterpretazione».

Tra i molti progetti realizzati in Ticino, molto conosciuto è quello relativo alla ristrutturazione di Cardada, la “montagna” dei locarnesi, un luogo dove passeggiare e ammirare il paesaggio.

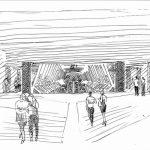

«In questo caso, la ricostruzione della funivia per rappresentato un’occasione per riconsiderare il paesaggio sia nella sua organizzazione spaziale che in termini di significato. Ho voluto riqualificare il luogo cercando di riavvicinare l’uomo alla natura e ridestando in lui la capacità di osservare in profondità e non solo guardare in superficie. Così, la piazza al centro del progetto è caratterizzata da una pavimentazione regolare in lastre di granito, nel rispetto della tradizione locale per cui il granito è un tipico materiale per gli spazi aperti ticinesi. La disposizione delle lastre fa in modo che le fughe si amplino allontanandosi dalla stazione della funicolare fino a quando il granito cede il posto all’erba conducendo il visitatore dall’ambiente urbano a quello naturale».

Alla Biennale di Architettura 2018 avete presentato un interessante progetto per un Museo all’aperto del Carso Goriziano tutto incentrato sul tema della memoria. Ce ne parla?

«La ricerca del risveglio dei sensi dalla percezione e dell’interpretazione è indispensabile per sviluppare conoscenza e consapevolezza del passato. Il racconto della storia diventa allora un processo di reinterpretazione (tramite un linguaggio contemporaneo) di valori, storie, e di memorie, che ha il compito di coinvolgere tutte le sensazioni del fruitore. Tutto ciò supera di conseguenza il solo concetto di identità dei luoghi perché l’esperienza, la sensibilità, la memoria entrano attivamente nel processo progettuale».

Quest’autunno è stato protagonista, in veste di ospite d’onore, di un serata-evento a Villa d’Este, nell’ambito della manifestazione Orticolario.

«Si è trattato di un incontro particolarmente interessante dove ho avuto modo di sottolineare ancora una volta il valore del paesaggio come racconto e come dunque, proprio in quanto narrazione, possa, anzi debba, rappresentare un invito alla riflessione e uno stimolo alla creatività».