Nel 2021 ricorrono i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri – era il 1321. Autore radicato nel suo tempo, con le opere intraprese un viaggio nella storia e nell’uomo, tra emozioni, speranze e sentimenti eterni.

Ma cosa mangiava Dante e come considerava il cibo? Pare che non fosse molto ghiotto. Riteneva che bisognasse mangiare per vivere, non viceversa, e riteneva disdicevole abbandonarsi smisuratamente al cibo. Alla tavola dei signori che lo ospitavano, sicuramente avrà rispettato il dettame della Chiesa di astenersi dal “grasso” il mercoledì, il venerdì e il sabato di ogni settimana, la vigilia delle feste e nei quaranta giorni della Quaresima, sostituendo la carne con il pesce. A questo proposito, un aneddoto popolare veneto racconta che Dante fu invitato a pranzo dal Doge in un giorno di magro e gli furono serviti pesci piccoli, pieni di spine. Il poeta non protestò, ma se ne infilò uno nell’orecchio; il Doge, incuriosito, chiese delucidazioni e Dante rispose che, poiché suo padre era morto in quel tratto dell’Adriatico, sperava che il pesce potesse dargli qualche informazione, ma “El dise lui e i soi compagni – indicando quelli nel piatto – esser troppo giovini e non si ricordano, ma che qui ne sono vecchi e grandi, che mi saranno dar novella”. Capita l’allusione, il Doge ordinò che gli fosse servito un pesce più grosso.

Al tempo di Dante i pesci, più che pescati erano allevati nelle peschiere, e nel canto V del Paradiso afferma: “Come ’n peschiera ch’è tranquilla e pura traggonsi i pesci a ciò che vien di fori per modo che lo stimin lor pastura…”. Di anguille si legge nel Purgatorio, con papa Martino IV, messo tra i golosi che si sono pentiti in punto di morte: “… purga per digiuno / l’anguille di Bolsena e la vernaccia”; un gran mangiatore tanto che alla sua morte fu composto l’epitaffio “le anguille sono felici del fatto che qui giaccia morto quel tale, che le scorticava come per punirle della loro morte”. Nell’Inferno, invece, nel canto XXIX, dove sono puniti i falsificatori di metalli, a proposito di Griffolino d’Arezzo e di Capocchio da Siena, Dante usa una similitudine piuttosto violenta paragonando il grattare delle loro unghie al coltello che squama un pesce dalle dure scaglie: “e sì traevan giù l’unghie la scabbia/come coltel di scardova le scaglie/ o d’altro pesce che più larghe l’abbia”.

Per l’Alighieri il peccato di gola era uno dei sette peccati capitali, considerato uno dei più gravi nel medioevo, poiché si tendeva ad insegnare a controllare i desideri futili e l’eccessivo consumo di alimenti. Raramente scrive esplicitamente del cibo, sebbene lo utilizzi sovente come metafora, uso comune al suo tempo.

Il titolo stesso della sua opera enciclopedica, rimasta incompiuta, è una metafora alimentare: il Convivio mostra come il concetto dell’alimentazione anche da Dante venga utilizzato quale metafora del conoscere, esprimendo cioè l’appropriazione della scienza e dei valori spirituali in generale. I primi paragrafi dell’opera elaborano nel dettaglio la metafora: “… Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo pane de li angeli si manuca! E miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo! […] Coloro che a così alta mensa sono cibati non sanza misericordia sono inver di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande sen gire mangiando”.

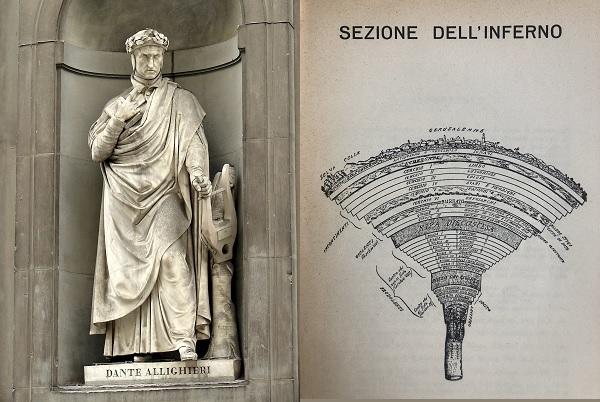

Nella Divina Commedia il cibo ha prevalentemente un’accezione negativa divenendo strumento di realizzazione di una condizione peccaminosa che si traduce nel cedimento ai piaceri del cibo e quindi al tanto temuto peccato di gola che, se per i ceti bassi rimaneva un desiderio inesorabilmente mai placato, per i ricchi era compagno fedele della vita quotidiana. Le conseguenze a tutto ciò, come prevedibile, si traducono nelle pene inflitte nell’Inferno e nel Purgatorio. Che dire della pena riservata ai golosi? Come in vita essi sono stati ossessionati dal pensiero ricorrente del cibo, così sono battuti continuamente dalla pioggia. Cerbero, un cane a tre teste, li rende divorati da divoratori che erano. Il poeta afferma che tra le possibili colpe di cui uno può essere responsabile, quella di finire nel girone dove vi sono i golosi sia la meno dignitosa, come anche la punizione subita, quella di restare fiacchi sotto a una costante pioggia nera e maleodorante, sia quella più indegna tra le varie possibilità. Ma nel canto in cui si tratta di questo peccato, il sesto, non vi sono riferimenti a cibi. Nel primo canto dell’Inferno però, Dante parla delle tre fiere all’entrata: la lonza, che rappresenta la lussuria, il leone che simboleggia la superbia, e la lupa. È quest’ultima, su cui l’autore si sofferma lungamente, a essere la più controversa. Rappresenta la cupidigia e l’avarizia ed è la più pericolosa delle tre. La cupidigia è un termine che indica la fame per i beni terreni, non solo di soldi, ma di tutto ciò che non è spirituale. Vi è quindi un ulteriore giudizio sulla “fame” di ciò che è superfluo.

Nell’Inferno non è solo il cibo a rientrare nella pena, ma anche i diversi aspetti che caratterizzano il mondo gastronomico. In un certo senso l’atto del cucinare diventa veicolo di somministrazione della pena ai dannati. Durante il suo viaggio, Dante giunge nella V fossa dell’VIII cerchio (malebolge), dove immersi nella pece bollente sono condannati i barattieri, ossia i trafficanti nella vita pubblica. Già nelle leggende medievali l’inferno era descritto come una cucina in cui si affaccendavano i diavoli, perciò accanto ai barattieri, nei canti XXI e XXII dell’Inferno, colloca una pattuglia di dieci diavoli che svolazzano nella bolgia come pipistrelli. Il sommo poeta li paragona agli sguatteri che per conto dei cuochi intingono la carne nella pentola coi loro uncini. Il loro compito sembra essere anche quello di andare sulla Terra a prendere le anime dei peccatori. “Non altrimenti i cuoci a lor vassalli” e continua “… fanno attuffare in mezzo la caldaia, la carne con li uncin, perché non galli …” (XXI, 55-57). Questa scena delinea bene l’immagine dell’inferno come una grande cucina dove i diavoli, mostruosi cuochi, intimano ai loro sguatteri di immergere bene la carne dei dannati affinché non affiori e cuocia quindi perfettamente.

L’aspetto alimentare è presente anche nel Purgatorio. Qui lo sbigottimento delle anime espianti, appena sbarcate sulla spiaggia, viene paragonato alla degustazione di una nuova pietanza: “La turba che rimase li, selvaggia parea del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia… ” (II, 59-54). La punizione per i golosi è legata alla colpa commessa e le anime espiano il peccato di gola soffrendo la fame e la sete. E la loro sofferenza è resa più acuta dalla vista di acqua limpida e frutti gustosi, che però non possono toccare, che pendono da due alberi posti all’ingresso e all’uscita della Cornice e da una fonte d’acqua che sgorga dalla roccia e sale verso l’alto. Presentano una spaventosa magrezza, al punto che la pelle aderisce totalmente alle ossa e il volto è così smunto che si potrebbe leggere la parola OMO, formata dalla linea delle sopracciglia e dagli occhi.

Tutt’altra storia nel Paradiso, dove il banchettare non è più fonte di peccato ma premio per una vita corretta. Qui Dante torna ad utilizzare il cibo come metafora; le schiere celesti vivono di “pan degli angeli” (II, 11) cioè della contemplazione mistica, insieme ai beati e ai santi che si nutrono simbolicamente dei misteri divini, gustandoli in banchetti e mense celesti. In questo caso la ghiottoneria è lecita perché è una golosità di beatitudine, l’atto del banchettare diventa premio per una vita retta e pura; l’atto del nutrirsi viene elevato ad un gesto spirituale importantissimo che i commensali compiono alla presenza di Dio. E cosa dire sulle bevande? La bevanda per eccellenza di Dante è l’acqua; l’altra è il latte, che cita con significati allegorici: nel canto XXIII del Paradiso, paragona il protendersi dei beati verso Maria allo slancio di tenerezza del bambino verso la madre “poi che ’l latte prese”. Il vino, invece, è la bevanda che procura l’intorbidimento dei sensi e delle facoltà mentali. È anche la metafora della sete di verità, perché fin dall’antichità esso era connesso alla sincerità, come dimostra il motto in vino veritas: lo dimostra nel canto X del Paradiso, quando, per indicare chi si rifiuta di soddisfare il desiderio di verità di un altro, afferma “qual ti negasse il vin de la sua fiala/per la tua sete…”.