Portato dagli Arabi prima in Spagna e poi in Sicilia tra il 700 e l’800, il riso nella cucina medievale araba ed ebraica già si abbinava allo zafferano per colorarlo, ma lesso e condito con filetti di pollo o montone giovane, profumato con cannella. Abitudine tipica anche nei banchetti medievali occidentali, dove il colore era prerogativa fondamentale. Il connubio riso-zafferano esiste quindi da molto tempo, anche se declinato in maniera diversa.

Il riso è rimasto a lungo bene prezioso e sino al 1300 considerato una spezia di importazione, utilizzato in minestre, cotto nel latte o come legante per i dolci facendolo stracuocere o in preparazioni medicinali. Sembra che le prime pianticelle siano state coltivate dagli Aragonesi nell’Orto dei Semplici della Scuola Salernitana verso il 1440 da dove, per legami politici e parentali tra gli Aragona e i Visconti prima, gli Sforza dopo, passa al nord nella pianura padana e nel vercellese, grazie ai terreni acquitrinosi, diffondendosi a livello europeo nel XVI secolo.

Il risotto è parte integrante anche della cultura gastronomica della nostra regione. Ed è solo alla fine del XIX secolo che si comincia a mangiare il risotto giallo con la luganiga, diventando il pranzo tipico di Natale, per trasformarsi poi in cibo delle feste più importanti verso il 1900 e, successivamente, in cibo domenicale, per finire oggi come cibo feriale. Tuttora nelle grandi feste di paese, anche per il carnevale, si distribuisce risotto a tutta la popolazione.

Sino al 1700 il riso conosce una sola tecnica di cottura: la lessatura. Il riso lessato e poi insaporito nel corso di una seconda cottura rappresenta un piatto di grande successo nell’alimentazione medievale e rinascimentale in tutta Europa. Si trattava spesso di amido, riso ridotto in farina, prima bollito, poi mescolato a latte animale o di mandorle nei giorni di digiuno, condito con zenzero e zucchero quando si preparava la ricetta del Biancomangiare, che diventava giallo con tuorli d’uovo e zafferano. A volte si aggiungeva carne di pollo tagliata in sottili strisce o pesce in tempo di quaresima. Piatti presenti anche nel ricettario della seconda metà del 1400 del bleniese Maestro Martino.

Sino al 1700 il riso conosce una sola tecnica di cottura: la lessatura. Il riso lessato e poi insaporito nel corso di una seconda cottura rappresenta un piatto di grande successo nell’alimentazione medievale e rinascimentale in tutta Europa. Si trattava spesso di amido, riso ridotto in farina, prima bollito, poi mescolato a latte animale o di mandorle nei giorni di digiuno, condito con zenzero e zucchero quando si preparava la ricetta del Biancomangiare, che diventava giallo con tuorli d’uovo e zafferano. A volte si aggiungeva carne di pollo tagliata in sottili strisce o pesce in tempo di quaresima. Piatti presenti anche nel ricettario della seconda metà del 1400 del bleniese Maestro Martino.

Nei primi decenni del XVI secolo, alla corte estense a Ferrara, si mangiava alla turchesca, cotto nel latte e condito con burro e acqua rosata e alla siciliana, cotto nel brodo grasso e reso a forma di palla con all’interno l’uovo, con formaggio e zafferano e saltato in casseruola. E Bartolomeo Scappi, nel suo ricettario Opera del 1570, parla per la prima volta di una vivanda di riso alla lombarda lessato nel brodo, colorato di giallo grazie alla presenza della cervellata, a strati alterni con provature fresche (formaggio tipo mozzarella) e cotto nel forno. Anche nei Paesi Bassi era piatto festivo destinato in particolare alle celebrazioni di nozze, unendo la funzione propiziatoria dei chicchi (augurio di ricchezza e di fecondità) all’immagine solare dello zafferano, giallo come l’oro, in segno di luminoso augurio.

Nel XVII secolo molti cuochi continuarono a considerarlo un ingrediente dolce con ricette di riso in minestra, cotto nel latte o nel brodo a seconda del periodo di magro o di grasso, con uova, zucchero e cannella, come veniva condita la pasta in quel tempo.

Il termine risotto sino a questo punto risulta ancora sconosciuto e l’attuale tecnica di cuocerlo lentamente aggiungendovi del brodo del tutto ignorata. Tutto cambiò con la tostatura, ma bisognerà attendere la fine del 1700 perché il risotto giallo inizi a prendere forma.

La prima innovazione è testimoniata da un ricettario del 1779, Il Cuoco Maceratese di Antonio Nebbia dove il cereale, con metodo rivoluzionario, viene per la prima volta soffritto in poco burro e bagnato col brodo, lasciato a mollo per due ore nell’acqua fredda. Nell’Oniatologia (Scienza del cibo) poi del 1785 si legge di una zuppa di riso alla milanese, dove il riso è lessato in acqua salata, con aggiunta di un buon pezzo di burro quando bolle, e condito con cannella, parmigiano e 6 tuorli d’uovo.

Nel 1791 il risotto in Piemonte era già un piatto tradizionale, anche se soltanto del bel mondo: i Savoia erano soliti farlo servire a mezzanotte, durante i ricevimenti. Nel libro Arte di fare cucina di buon gusto, edito a Torino nel 1793, la tecnica si fa ancora più moderna con l’aggiunta anche di un pizzico di cipolla tritata, prima di venir bagnato con un bicchiere di latte ed insaporito con delle spezie.

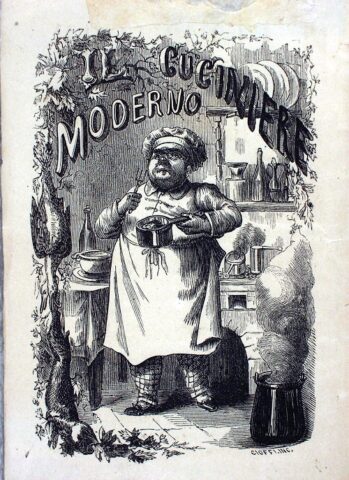

Ma ecco finalmente la prima ricetta di risotto nella moderna accezione del termine ne Il cuoco moderno dell’anonimo L.O.G., Milano 1809, riso giallo in padella: saltato in un soffritto di burro, cervellato, midollo, cipolla, inumidito progressivamente con del brodo caldo nel quale era stato stemperato dello zafferano. L’ultimo passo verso la nascita di questa ricetta fu compiuto da Felice Luraschi, cuoco milanese che nel suo Il nuovo cuoco milanese (Milano,1829) scriveva: «Tagliate colla mezzaluna una cipolla, unite della grassa e midolla di manzo, poco butirro, fate tutto tostare, e passatelo al setaccio, mettetevi della quantità di riso che è necessario, poco zafferano, poco noce moscata e fatelo cuocere in buon brodo rimettendolo di mano in mano, a mezza cottura mettetevi un mezzo cervellato, lasciatelo cuocere, mettere del formaggio grattugiato e servitelo».

Ma ecco finalmente la prima ricetta di risotto nella moderna accezione del termine ne Il cuoco moderno dell’anonimo L.O.G., Milano 1809, riso giallo in padella: saltato in un soffritto di burro, cervellato, midollo, cipolla, inumidito progressivamente con del brodo caldo nel quale era stato stemperato dello zafferano. L’ultimo passo verso la nascita di questa ricetta fu compiuto da Felice Luraschi, cuoco milanese che nel suo Il nuovo cuoco milanese (Milano,1829) scriveva: «Tagliate colla mezzaluna una cipolla, unite della grassa e midolla di manzo, poco butirro, fate tutto tostare, e passatelo al setaccio, mettetevi della quantità di riso che è necessario, poco zafferano, poco noce moscata e fatelo cuocere in buon brodo rimettendolo di mano in mano, a mezza cottura mettetevi un mezzo cervellato, lasciatelo cuocere, mettere del formaggio grattugiato e servitelo».

Compare il cervellato, già citato da Scappi, una sorta di insaccato a base di carne e cervella di maiale, grasso (spesso di rognone), midollo di bue, spezie tra le quali anche lo zafferano, preparato e venduto dai macellai in varie versioni, ma quasi solo in Lombardia.

Con il passare degli anni, il cervellato scomparve, sostituito con il midollo di manzo che ne faceva parte oppure con il gras de rost, cioè il sugo di cottura dell’arrosto, condimento presente in tutte le famiglie borghesi di inizio Novecento.

Anche la presenza del vino è sempre stata oggetto di dibattito. Sfumare il riso con vino bianco o rosso sembra sia un’usanza nata proprio dalla scomparsa del sugo d’arrosto all’interno del risotto, che conteneva già il vino e quindi la componente acida. Ai primi del ‘900, Pellegrino Artusi fornisce due versioni, la prima senza vino, la seconda con vino bianco per dare un tocco di acidità e sgrassare il risotto. Nella prima ricetta non menziona né il midollo di bue né altri grassi; nella seconda, che definisce «più greve allo stomaco ma più saporita», compaiono il midollo e il vino bianco. In una terza ricetta, azzarda con il marsala.

Sino ad allora, il riso che veniva utilizzato per preparare il risotto apparteneva a varietà eterogenee, tutte chiamate con il nome di riso Nostrale. Solo 100 anni fa, a Vercelli, presso la Stazione Sperimentale di Risicoltura e delle Colture Irrigue, il professor Giovanni Sampietro sperimentava e introduceva, per la prima volta in Italia e in Europa, la tecnica dell’incrocio tra varietà diverse di riso; e 80 anni fa, proprio attraverso la tecnica dell’ibridazione, in una cascina di Paullo nasceva la varietà di riso italiana più amata e conosciuta nel mondo, il Carnaroli, grazie a Ettore De Vecchi, risicoltore che cercava il chicco. Incrociò Vialone Nano, creato nel 1937 e Lencino, garantendo una tenuta di cottura eccezionale con il primo e una grande capacità di assorbire i sapori con il secondo. Dagli anni ‘70, quando la semina a spaglio, cioè con il lancio di semi nei campi, sostituì il trapianto, questo chicco trovò le condizioni adatte per crescere, iniziando così a diffondere il riso perfetto per i risotti.