Il cibo è cultura ed esprime l’identità personale: ognuno attraverso la scelta dei cibi comunica caratteristiche di sé. Attraverso il cibo raccontiamo le nostre radici, il nostro patrimonio e la nostra appartenenza a una comunità. La selezione, la preparazione e il consumo di alimenti specifici sono un potente strumento di espressione culturale e un canale privilegiato per il dialogo tra diverse identità culinarie. Ogni atto legato al cibo porta con sé una storia ed esprime una cultura complessa. L’alimentazione è così connessa con la vita emotiva ed è collegata ai valori culturali. Lo stretto legame tra cibo e famiglia non rappresenta solo una modalità con cui si verifica la trasmissione dei valori, ma è uno strumento di socializzazione.

Il cibo è cultura ed esprime l’identità personale: ognuno attraverso la scelta dei cibi comunica caratteristiche di sé. Attraverso il cibo raccontiamo le nostre radici, il nostro patrimonio e la nostra appartenenza a una comunità. La selezione, la preparazione e il consumo di alimenti specifici sono un potente strumento di espressione culturale e un canale privilegiato per il dialogo tra diverse identità culinarie. Ogni atto legato al cibo porta con sé una storia ed esprime una cultura complessa. L’alimentazione è così connessa con la vita emotiva ed è collegata ai valori culturali. Lo stretto legame tra cibo e famiglia non rappresenta solo una modalità con cui si verifica la trasmissione dei valori, ma è uno strumento di socializzazione.

Un libro che mostra tutti questi aspetti è Ricette da Casa Manzoni, a cura di Monja Faraoni (Fondazione Maria Cosway), Jone Riva (Centro Nazionale Studi Manzoniani), Mariella Goffredo (Biblioteca Braidense). Presentato a maggio alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, svela un inedito Alessandro Manzoni appassionato di gastronomia che produceva tavolette di cioccolato in casa, amava il buon vino e la buona cucina, coltivava frutta e viti con pratiche all’avanguardia nei suoi giardini e che fu tra i primi in Lombardia a importare piante ed essenze esotiche.

Un libro che permette di scoprire un aspetto più privato dell’autore de I Promessi Sposi e i gusti di una famiglia che aveva una posizione importante nella società lombarda del tempo grazie soprattutto alle figure femminili fondamentali nella vita dello scrittore: la madre Giulia Beccaria, la prima moglie Enrichetta Blondel, Vittoria, una dei loro dieci figli, Matilde, figlia di Vittoria e quindi nipote del Manzoni, Teresa, la seconda moglie; e le protagoniste create per i sui romanzi, da Lucia alla Monaca di Monza, influenzate da donne reali. Pagine che raccontano i prodotti che la famiglia coltivava nella tenuta di Brusuglio, vicino a Cormano, dove Manzoni amava ritirarsi a scrivere in estate.

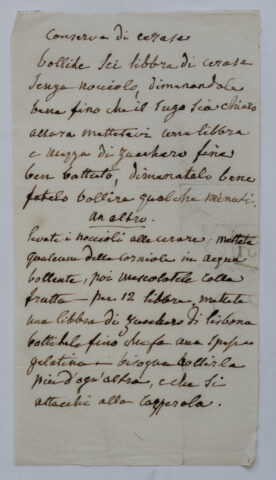

Un interessante storytelling attraverso lettere che la madre Giulia Beccaria mandava all’amica Maria Cosway, una delle figure femminili più affascinanti dell’epoca, personalità colta, artista ed educatrice, direttrice del Collegio femminile di Lodi in cui studiò Vittoria, figlia dello scrittore e della prima moglie Enrichetta Blondel.

E, ancora, quelle tra la seconda moglie Teresa Borri Stampa e il figlio Stefano, nato da un precedente matrimonio, in cui lei gli descrive dettagliatamente pranzi, cene e colazioni. E quelle tra Vittoria e sua figlia Matilde Schiff Giorgini, che amava dare ricevimenti. Ma anche quelle scritte da Manzoni a suo figlio Pietro. Lettere da cui traspare la quotidianità di casa Manzoni a Milano, nelle residenze di campagna, a Brusuglio e a Lesa, e dell’epoca in generale, periodo di grandi cambiamenti a livello sociale.

E, ancora, quelle tra la seconda moglie Teresa Borri Stampa e il figlio Stefano, nato da un precedente matrimonio, in cui lei gli descrive dettagliatamente pranzi, cene e colazioni. E quelle tra Vittoria e sua figlia Matilde Schiff Giorgini, che amava dare ricevimenti. Ma anche quelle scritte da Manzoni a suo figlio Pietro. Lettere da cui traspare la quotidianità di casa Manzoni a Milano, nelle residenze di campagna, a Brusuglio e a Lesa, e dell’epoca in generale, periodo di grandi cambiamenti a livello sociale.

L’Ottocento è il momento in cui l’arte gastronomica passa dalle cucine delle grandi corti ai ristoranti e ai salotti, divenuti nuovo punto di ritrovo. Nasce la nuova classe sociale della borghesia, si sviluppa un nuovo ambiente e nasce la sala da pranzo e cambia il ruolo delle donne e le dame sono istruite anche da una serie di manuali per affrontare al meglio i nuovi compiti.

Sono soprattutto i resoconti nelle lettere di Teresa Stampa e in quelle dello stesso Alessandro la fonte principale di informazioni con descrizione di pasti che si consumavano con pregevoli posate d’argento conservate in custodie di velluto verde. Teresa parla dalla villeggiatura di colazioni con latte, caffè, pan di Erba, un pane bianco difficile da trovare quando erano in campagna, e il panatone, per cui avevano una vera passione. Quando è a casa, racconta di aver chiesto per pranzo delle beefcakes, bistecchine infarinate e cotte, perché si sentiva debole, o un brodo di gallina vecchia e manzo, o un ovetto fritto e pesce persico del lago Maggiore, “il re” dei persici. E poi di quanto le piacciono l’anatra con cavoli e salsiccia, le minestre di rane o di legumi, i gamberi, le costolette di montone, la quaglia, le uova al pomodoro.

Lo scrittore era soprattutto attento al gusto di salse e marmellate, minestre di rane, quaglie allo spiedo e in tavola non mancavano mai l’aceto di zambuco per condire il lesso, frutta di stagione o marmellate e dolci.

A Brusuglio, coltivava orto e frutteto, e dava istruzioni precise al contadino perché piantasse alcune varietà piuttosto di altre e su come curarle. Alessandro Manzoni aveva una profonda conoscenza del mondo contadino che ai suoi tempi era quello in cui viveva la gente del popolo e che si ritrova spesso nel suo capolavoro per eccellenza. La sua passione erano le ciliegie, che poi metteva in conserva o faceva essiccare, e le fragole, che in una lettera descrive con orgoglio “grosse come aragoste” e che gustava con la panna. Amava anche le castagne, i marrons glacés fatti in casa e la crema di marroni. Tentò anche, con le uve dei suoi terreni, di fare il vino, che nelle sue intenzioni doveva diventare migliore di quelli “di Sciampagna o di Borgogna”. Finito il periodo di villeggiatura, chiedeva di trovare pronti i fritti, il lesso, gli spinaci “alla milanese”.

Negli anni trascorsi in Francia con la madre, aveva imparato l’arte da un famoso maître chocolatier. Una volta rientrato a Milano, si produceva le sue tavolette di cioccolato, con un cacao che comperava da un negoziante di fiducia, o con uno speciale di Caracas che si faceva mandare da Genova. Non amando i sapori amari, mescolava latte e cacao per avvicinarsi al gusto del cioccolato di Parigi, che riteneva più buono e dolce.

Una cucina comunque semplice con i frutti della campagna, della caccia, della pesca, a seconda delle stagioni. E il giorno che ricevette in regalo un’aragosta e un cestino di tartufi fu un disastro: la nuova cuoca di casa “la Giudittona”, non conoscendoli e non chiedendo indicazioni, li bollì per farne un bel puré!

Tanti dettagli e curiosità che disegnano un quadro veritiero di una importante fase di transizione della società. Sino a quel momento alla Lombardia era mancata una identità e una vera tradizione gastronomica. È proprio solo con l’inizio del XIX secolo che Milano inizia a cambiare e diventa un importante centro anche gastronomico, ma ancora legata agli schemi francesi. È questa l’epoca che vede l’inizio delle cucine regionali italiane, risultato dell’unione fra le cucine popolari e l’eredità della cucina francese anche se occorreranno oltre cent’anni per contraddistinguersi compiutamente. Solo al termine di questa trasformazione, nel primo decennio del Novecento, apparirà nitido il quadro delle cucine regionali italiane.