Quanti ebrei italiani riuscirono a scapare attraverso il confine svizzero? Come si mostrò la popolazione elvetica? Sempre solidale o a volte chiusa nel suo mondo? E la polizia italiana di confine? Tutti gli agenti erano convinti nazi-fascisti o qualcuno sentiva il dovere di aiutare i profughi? Esistono, di qua e di là, casi eccezionali?

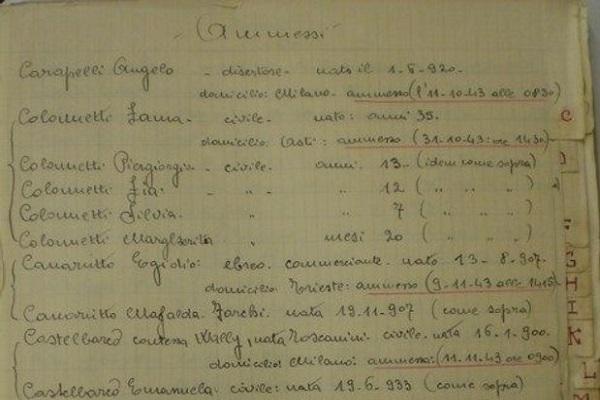

Sono solo alcuni degli interrogativi, storici e morali, che nel corso della serata il Prof. Amedeo Osti, della Fondazione Museo della Shoah, presenterà al pubblico, a partire dal progetto Sul confine: la storia del destino di donne e uomini svizzeri, ebrei, nazifascisti e civili nel complicato rapporto tra Repubblica Sociale Italiana e Confederazione Elvetica, durante il triennio 1943-1945.

“Sebbene la politica della Confederazione in merito all’emergenza profughi a livello nazionale sia ben conosciuta – spiegano gli organizzatori – quel che

ancora non è stato sufficientemente indagato è la

correlazione tra microstorie che pongono questioni fondamentali di una Storia più grande: la rete civile, spesso – ma non sempre – di salvataggio, attivatasi in quegli stessi anni. Innanzitutto, la popolazione che viveva sui due lati del confine ebbe un ruolo fondamentale nel salvare, o tradire, gli italiani di fede ebraica in fuga. Molti funzionari, inoltre, non erano convintamente nazisti o fascisti, altri invece erano dei fanatici antisemiti. Alcuni erano certi

della vittoria finale dell’Asse, altri sapevano che una resa dei conti sarebbe arrivata molto presto.

Il progetto, quindi, prevede uno studio dell’atteggiamento e delle iniziative della popolazione civile (come i ragazzi scout delle Aquile Randagie, o singoli cittadini come la famiglia Panzica che aiutò gli ebrei al confine facendoli transitare dal proprio giardini), del clero, dei funzionari, del personale di polizia presente sul confine italo-svizzero, per capire quali furono i motivi delle scelte operate, di volta in volta, da ognuna di queste persone. Un lavoro incentrato non sulle istituzioni (le cui politiche dovranno comunque essere contestualizzate storicamente e giuridicamente), ma sulle persone”.

Appuntamento il 10 febbraio alle 7 di sera, in Viale Castagnola 27 a Lugano. È necessario prenotare qui.