A partire dalle opere della collezione del Kunsthaus Zürich, la feconda interazione fra malattia e dolore, medicina, cura e guarigione viene ripercorsa in sei capitoli attraverso 300 opere, di cui oltre 250 in provenienza da circa 40 prestatori nazionali e internazionali. Alcuni antichi esemplari risalgono al Quattrocento, mentre le opere più recenti sono state realizzate nel 2022 appositamente per la mostra.

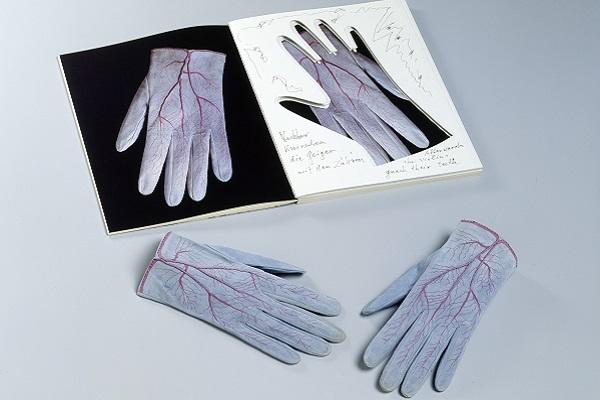

La rassegna, disposta in ordine non cronologico, comprende una vasta gamma di mezzi espressivi, tra cui il disegno, la pittura e la scultura, ma anche il video, l’installazione spaziale e la performance. Le opere sono incentrate sull’infermità fisica: le tematiche abbracciano «l’età dell’oro» della medicina, «le pandemie e la profilassi», «la medicina complementare e l’autocura», «lo sguardo diagnostico», il «sistema ospedaliero e infermieristico», «la medicazione e la ricerca» e infine «persone al bivio» tra corpo normale e corpo atipico. Nomi illustri vengono accostati a giovani artiste ventenni per dare atto dell’ampio spettro e dell’affascinante evoluzione del dibattito relativo al corpo infermo.

Lo scopo della mostra, ideata e concepita da Cathérine Hug, non è quello di presentare l’arte come illustratrice della medicina, bensì di favorire tramite il dialogo la comprensione reciproca di due sistemi alla base della nostra società. Attraverso la propria interpretazione sensoriale e intuitiva, l’arte può offrire un contributo fondamentale alla comprensione di sistemi interconnessi quali il corpo e la mente, la malattia e la guarigione, la fede e la scienza. L’arte e la medicina sono fisicamente tangibili e generano empatia, ma possono portare anche a notevoli divergenze tra i soggetti coinvolti.

Per lungo tempo alla medicina non venne attribuito il peso che tale disciplina oggi riveste; analogamente, ancora oggi l’importanza dell’arte nella medicina non viene riconosciuta come forse meriterebbe. La Chiesa ha a lungo osteggiato le scienze in generale e la ricerca medica in particolare giacché quest’ultima, con il proprio approccio evoluzionistico, metteva in discussione il superiore ordine divino. Una meticolosa selezione di opere esemplari dell’Ottocento, «l’età dell’oro della medicina», con significative raccolte provenienti dalla collezione di medicina dell’Università di Zurigo, dalla collezione grafica del Politecnico di Zurigo e dal Musée de l’Assistance Publique des Hôpitaux di Parigi, mette in luce diverse pietre miliari esteticamente avvincenti, ma anche aberrazioni della storia della medicina. Oggetti reali, ovvero esemplari storici non concepiti di per sé come arte, vengono accostati in un dialogo associativo alle opere d’arte. Indubbiamente, il connubio fra arte e medicina è particolarmente evidente quando convergono in un’unica persona lo scienziato o il guaritore e l’artista, come è il caso nei numerosi esempi da Andrea Vesalio a George Chicotot, da Lotte Luise Volger a Adolf Fleischmann, passando per Martin Kippenberger e Panteha Abareshi.

Nell’Ottocento vi furono sostanziali progressi non solo nei settori dell’industria, della mobilità e della comunicazione; anche la medicina raggiunse traguardi fondamentali nell’antisepsi, nell’anestesia e di conseguenza nella chirurgia, nell’epidemiologia e nella diagnostica. Di pari passo con le evoluzioni tecnologiche, gli artisti iniziarono a interessarsi sempre di più alle tecniche per immagini della medicina.

La mostra è stata realizzata In collaborazione con l’Institut für Evolutionäre Medizin (IEM) dell’Università di Zurigo e con il gruppo di ricerca «Rethinking Art History through Disability».