La mostra curata da Niccolò d’Agati con un centinaio di opere pubbliche e private, è realizzata in collaborazione con il Segantini Museum di St. Moritz, la Galleria Civica Segantini di Arco e l’Università Bicocca, e restituisce al pubblico le visioni dell’Artista sul paesaggio-natura come luogo di appartenenza e misticismo.

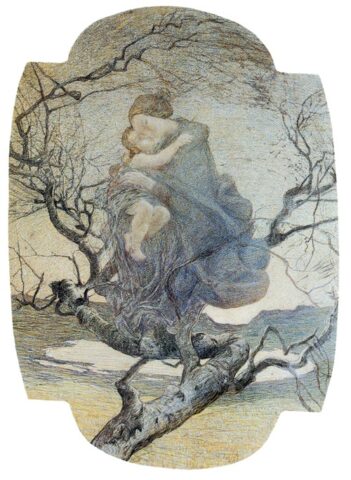

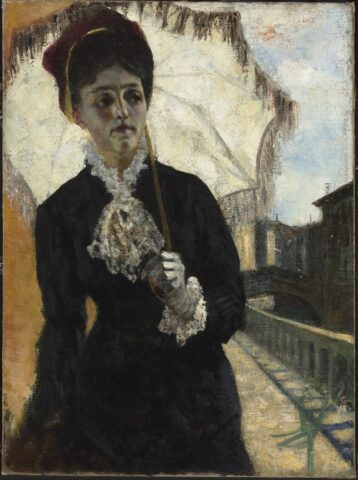

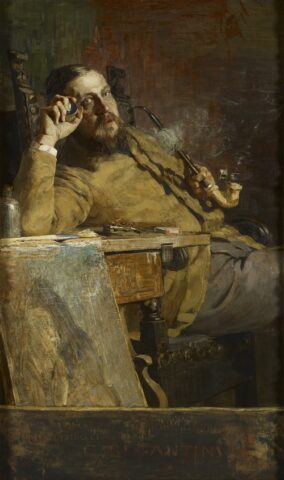

Dagli esordi legati alla Scapigliatura agli slanci ossessivi per il Simbolismo naturalistico da quando si trasferisce a Maloja (1894), Segantini porta avanti il suo vocabolario visivo e cromatico indipendente e antesignano.

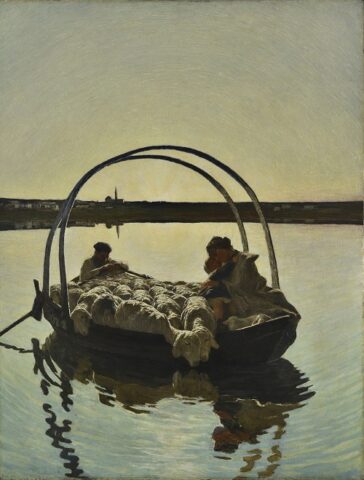

In mostra anche due opere straordinarie come “l’Ave Maria a trasbordo” (prestata dal Museo di St. Moritz), con una maternità che alleggerisce il carico della piccola barca piena di bestiame con il riflesso delle onde e “Ritorno dal bosco”, ove la neve fluttua in prospettiva circondando il carretto pieno di legna e rendendo più leggero lo sforzo della contadina (opera che nasconde un quadro che si credeva perduto da un secolo e che ha comportato studi di oltre 5 anni).

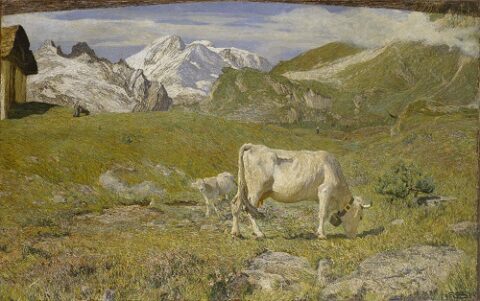

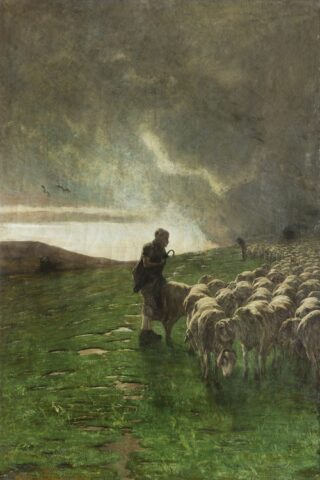

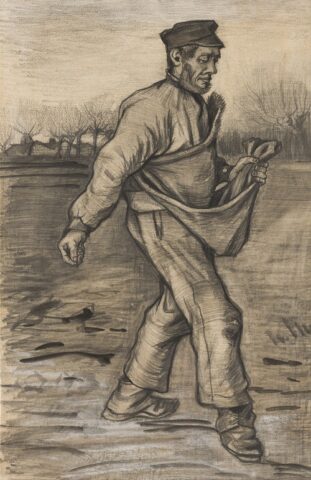

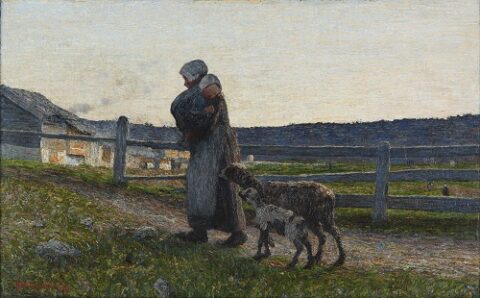

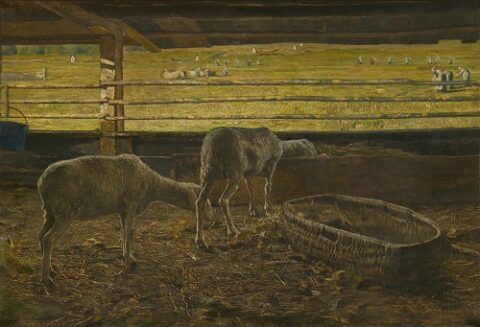

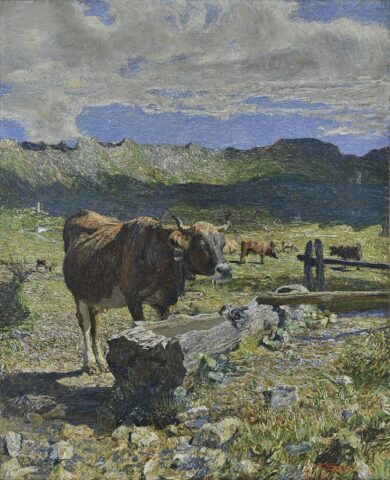

Lo sguardo pittorico dell’Artista innesta un legame umano con l’ambiente, in un epoca in cui è evidente l’urgenza di un ripensamento, crea una comunione umana con il potente gioco di pennellate di colore e luce ove valli, sentieri montani, mucche e animali (dell’Engadina e della Pedemontana Veneta e Lombarda) e riapre il lessico visivo del vincolo inscindibile tra specie e ambiente.

Segantini, il pittore della luce che anticipò l’ecologia del paesaggio

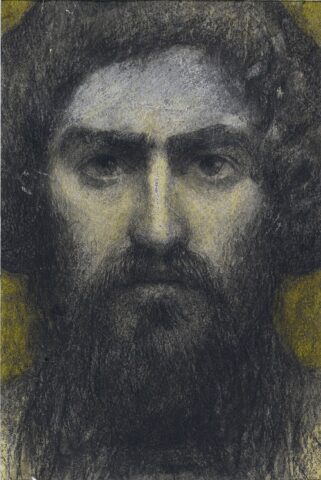

Figura centrale dell’arte tra Otto e Novecento, Giovanni Segantini rimane un artista difficile da collocare nelle categorie canoniche. La sua formazione irregolare, la vita nomade e la scelta definitiva di ritirarsi in alta quota ne fanno un autore che sfugge alle etichette, ma proprio questa posizione liminale permette di comprendere oggi la forza innovativa del suo sguardo. Nato ad Arco nel 1858 e cresciuto tra abbandoni, orfanotrofi e piccoli lavori, approda alla pittura attraverso l’osservazione diretta della vita rurale lombarda, un mondo che conserverà sempre come fonte di verità visiva e spirituale.

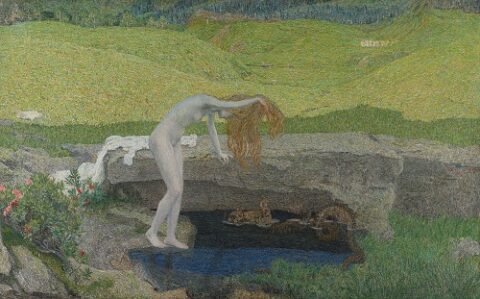

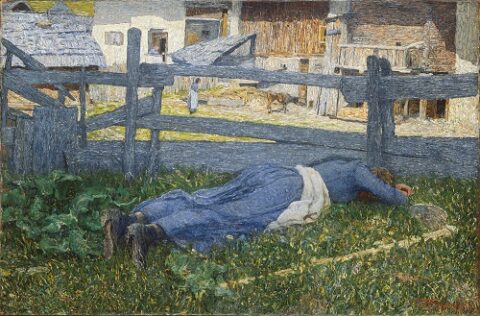

Il trasferimento in Engadina segna la svolta. A Maloja e poi sulle alture che circondano St. Moritz, Segantini intensifica un rapporto quasi ascetico con il paesaggio alpino. È qui che sviluppa la tecnica divisionista in una chiave personalissima: non come esercizio scientifico, ma come strumento per catturare una luminosità che considera “interiore”, capace di restituire l’anima della montagna e delle creature che la abitano. Il filo sottile tra realismo e simbolismo diventa il tratto distintivo delle sue tele, dove l’elemento naturale non è mai semplice scenario, bensì protagonista etico e metafisico.

La scelta di vivere e lavorare oltre i duemila metri non è una posa romantica. Per Segantini l’altitudine è un laboratorio di pensiero, un luogo di rigenerazione sensoriale e morale. Le sue opere più celebri, dal trittico della Natura – Vita – Morte a soggetti come pastori, mandrie e solitudini montane, nascono dall’idea che la natura sia una forza primigenia con cui l’uomo deve tornare a dialogare. Oggi, nell’epoca dell’emergenza climatica, quella visione appare straordinariamente attuale: Segantini non dipinge un paesaggio incontaminato per nostalgia, ma per ricordare la responsabilità della presenza umana all’interno dell’ambiente.

La sua morte improvvisa a Pontresina nel 1899 interruppe una ricerca artistica che stava ancora crescendo, lasciando incompiuti progetti che avrebbero probabilmente ampliato ulteriormente il suo vocabolario visivo. Eppure, proprio quell’interruzione ha contribuito a farne un mito delle Alpi: il pittore che ha saputo raccontare la montagna non come luogo remoto, ma come spazio essenziale della modernità. La recente riscoperta della sua opera, sostenuta da musei e istituzioni svizzere e italiane, conferma l’influenza di un artista che ha saputo collegare natura, spiritualità e innovazione tecnica con un’intensità difficile da ritrovare in altri protagonisti del suo tempo.