Proprio a quest’ultimo aspetto è dedicata la mostra promossa dalla Fondazione in collaborazione con il Kirchner Museum Davos e l’Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern che incentra la sua indagine sull’ultima stagione dell’artista che nel 1917, fisicamente e psichicamente debilitato dagli eventi bellici e dallo smarrimento morale di una società allo sbando, abbandona le metropoli tedesche per rifugiarsi a Davos alla ricerca di una nuova dimensione spirituale e soprattutto della pace interiore.

Difficile dire se la trovò veramente: il paesaggio alpino rurale e la coesione di una comunità ristretta erano decisamente estranei alla sua esperienza ma allo stesso tempo, proprio per questo, estremamente affascinanti.

Nei Grigioni scoprì di certo un’atmosfera più semplice e frugale, incentrata sul pieno contatto con la natura, in cui risaltava in tutta la sua ampiezza la vitalità umana. Lo spettacolo grandioso delle alpi grigionesi lo seduce, lo porta a idealizzare la sublime maestosità della montagna, evocando una vita sognata più che vissuta.

Kirchner è ossessionato da tanta bellezza e dall’idea di tradurla in pittura. La natura diventa un simbolo della vita interiore. Il linguaggio artistico si fa progressivamente più astratto, pacato, simbolico; la pennellata meno drammatica e nervosa, come a voler esprimere una ricerca di quiete profonda che, paradossalmente, solo la monumentalità del paesaggio montano o la semplicità dei costumi possono donare. I colori, verde, blu, arancione, viola, sono concepiti nella loro purezza più estrema per conferire maggiore espressività ai suoi quadri, la prospettiva e le proporzioni vengono rivoluzionate a favore dell’immediatezza.

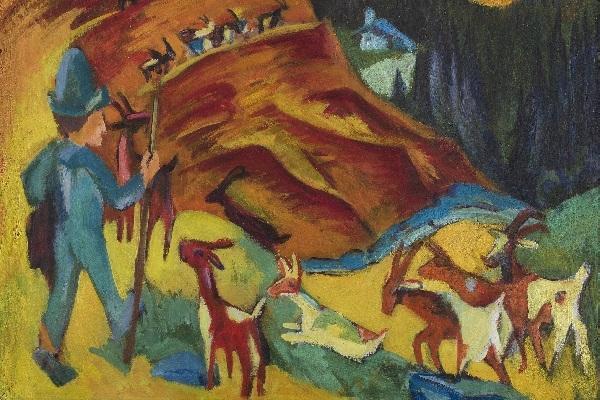

L’artista è altresì affascinato dalla comunità paesana, dagli alpigiani, che ritrae nella loro quotidianità o al pascolo con i loro animali, approdando nelle sue opere ad una struttura narrativa che lo porta a mitizzare l’immagine bucolica di una esistenza fatta di lavoro manuale, in armonia con la natura.

Per di più, influenzato dalle nuove teorie di Sigmund Freud, Kirchner, entra definitivamente in una nuova dimensione espressiva e traduce in pittura anche i suoi momenti di introspezione. Lo fa con una serie di interni: la camera, la cucina, l’atelier. Come per affermare che esiste una vita di fuori e una di dentro.

La bella e intensa mostra, allestita con grande senso della misura alla Fondazione Braglia, grazie alla diversità dei vari mezzi espressivi complementari tra loro, consente di penetrare l’intimità del mondo visionario e alpino di Kirchner e di apprendere il suo desiderio di una vita ricondotta alle origini, in stretto e armonico rapporto con un paesaggio incontaminato e primordiale.

Infatti in dipinti realizzati attorno gli anni Venti come Heimkehrende Ziegenherde (Gregge di capre che torna a casa) e Berghirte im Herbst (Berghirte mit Ziegen) [Pastore di montagna in autunno (Pastore di montagna con capre)], opere dal cromatismo fresco e vivace, l’artista ripropone e sembra condividere momenti di vita quotidiana che scandiscono la giornata dei contadini e dei pastori.

In altre opere maggiori come Landschaft mit blauen Felsen und Wasserfall (Paesaggio con rupi blu e cascata) o Mondaufgang auf der Stafelalp (Luna che sorge sulla Stafelalp) il paesaggio alpino appare al tempo stesso in tutta la sua sacralità come rifugio e nuova patria spirituale. Un contesto rappacificante che rappresenta per l’artista un fecondo altrove, scandito unicamente dal susseguirsi immutabile del giorno e della notte, dallo scorrere delle stagioni in una travolgente estasi di colori che restituisce la sontuosa monumentalità dell’ambiente montano. Nell’imponente visione di Tinzenhorn; Zügenschlucht bei Monstein (Tinzenhorn; La gola dello Zügen a Monstein) l’iconica vetta della montagna incorniciata da un alone di luce crepuscolare ne celebra una volta di più la dimensione di trascendenza.

Anche nei ritratti Kirchner mette in scena la sublimazione del soggetto attraverso una visione utopica e per certi aspetti romantica, assai diffusa all’inizio del XX secolo, secondo la quale la natura monumentale e spirituale delle montagne determinasse, forgiandola, la vita interiore della popolazione indigena. Die drei alten Frauen (Le tre vecchie Signore) rappresentano una sintesi perfetta di questa sua concezione. Tra le donne ritratte e il paesaggio retrostante il rapporto è simbiotico. Nei loro volti segnati dalla fatica e dal tempo si ritrova la fierezza austera di un carattere temprato dalla comunione con quelle montagne incombenti.

Nell’ultimo di Kirchner, prima della sua tragica fine, la natura assolve appieno la sua funzione di stimolante confronto. I luoghi del maestoso scenario alpino assumono una bellezza struggente che celebra l’intesa fra uomo e ambiente, abbattendo definitivamente le frontiere fra rappresentazione dello spettacolo naturale ed espressione dei sentimenti. Quelli del grande artista tedesco, col passaggio dall’indagine sulla realtà al riflesso della propria interiorità, sono splendidi esempi di “paesaggio dell’anima” in cui l’artista si rispecchia per ritrovare sè stesso in un intimo dialogo esistenziale.