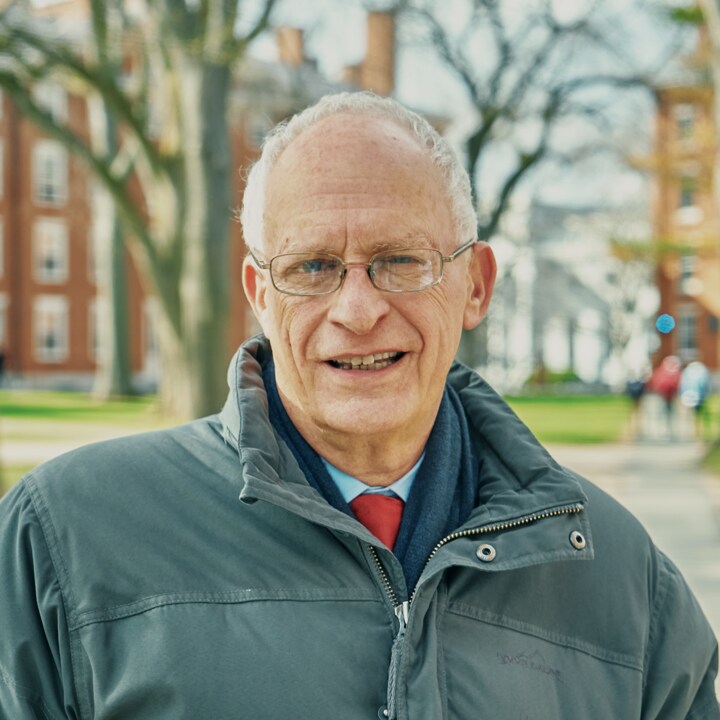

Se vogliamo comprendere e modellare il sistema, in primo luogo occorre capire le persone che agiscono al suo interno. Insieme all’amico di lunga data Amos Tversky, Daniel Kahneman ha dedicato la propria vita accademica allo studio dei fenomeni psicologici che interagiscono con i processi decisionali, definendo un nuovo modo di approcciarsi alla valutazione degli errori umani basato su preconcetti ed euristiche. Kahneman è considerato uno dei più importanti economisti oggi viventi, sebbene egli neghi veemente ciò. Nato nel 1934 a Tel Aviv, all’età di 10 anni ha scritto il suo primo saggio sulla psicologia della religione. La sua principale teoria, Teoria del prospetto (Prospect theory), tratta il problema dell’integrazione della psicologia cognitiva nell’analisi economica. Il suo atteggiamento nei confronti della società contemporanea è profondamente pessimista.

Una giornata di pioggia a Manhattam

Un appuntamento con Daniel Kahneman può richiedere anche un anno di preparazione, e in quest’occasione tutto deve essere perfetto. Ovvero vanno preparati fiori, comode poltrone, il pranzo, anche la giusta temperatura dell’ambiente. Mentre aspetto Kahneman sotto un acquazzone davanti a un hotel nel centro di Manhattan, cercando di avvistare la sua limousine, all’improvviso sento un colpetto sulla spalla: “Ciao, sono Daniel”. Avvolto in un lungo cappotto nero, scuote l’ombrello bagnato. È arrivato a piedi.

Prendere un taxi con questo brutto tempo avrebbe potuto portare a risultati migliori, ma Kahneman ammette che la felicità è stata in realtà la più grande delusione della sua carriera, almeno per quanto riguarda la sua ricerca in ambito economico. «Mi aspettavo di ottenere un determinato risultato, invece ho scoperto esattamente l’opposto». Kahneman si riferisce al Day Reconstruction Method (DRM), un processo da lui inventato e tutt’ora utilizzato. Il DRM valuta in che modo le persone trascorrono la giornata e si focalizza sulle loro emozioni.

«Eravamo convinti che esaminando la differenza tra gli insegnanti che lavorano nelle migliori scuole e quelli attivi in istituti di qualità inferiore, avremmo riscontrato una differenza nettamente maggiore nelle emozioni piuttosto che nel grado di soddisfazione». Invece, è emerso il contrario .

In generale, Kahneman è critico riguardo a come vengono elaborate le indagini sulla felicità. Una domanda di natura politica posta all’inizio può portare a un risultato nel complesso insoddisfacente, oppure una determinata formulazione può cambiare il corso della conversazione. Non è dunque importante solo la domanda, ma anche il modo in cui la si pone.

Le singole domande in psicologia sono di grande importanza, ma talvolta generano controversie. Daniel Kahneman menziona, ad esempio, il caso di Linda «Tutto quello che sappiamo di lei è che ha 41 anni, ha studiato filosofia, è stata molto attiva nei movimenti politici e ha preso parte a manifestazioni contro il nucleare. La domanda è: “Con quale probabilità potrebbe diventare impiegata di banca?” Oppure “Con quale probabilità potrebbe diventare impiegata di banca attiva nel movimento femminista?». Il 90% degli intervistati risponde che è più probabile che diventi impiegata di banca femminista, anche se non è una conseguenza logica. «Perché pur essendo un’impiegata di banca femminista, resta comunque un’impiegata di banca. Non conta solo dunque la domanda, ma il modo in cui viene posta».

Possiamo fare affidamento sul nostro intuito?

Kahneman si è confrontato con questa domanda mentre prestava servizio nell’esercito israeliano, negli anni ’50. In quel contesto ebbe modo di rilevare che i reclutatori, quando esaminavano i soldati, si affidavano ampiamente all’intuizione. Il suo primo lavoro come psicologo ha successivamente comportato aggiornamenti significativi al processo, che è tutt’ora in uso. «Alle persone è stato chiesto di non preoccuparsi dell’impressione generale nei confronti dell’altro, ma di porre domande specifiche e molto dettagliate su diversi argomenti. Spiega le sei caratteristiche che sono state valutate, come la puntualità o l’orgoglio maschile. Alla fine, tutti gli intervistati dovevano chiudere gli occhi e scrivere la loro valutazione complessiva. L’intuizione è utile, ma non deve essere applicata precocemente. Oggi stiamo lavorando su questo aspetto. Elaborare istruzioni per coloro che prendono decisioni nelle imprese o a livello governativo. Bisogna scomporre un problema in elementi e ritardare l’intuizione fino alla fine».

Perché alcune persone corrono più rischi di altre?

Esiste un altro margine di errore frequente riguardo al giudizio e al processo decisionale nelle organizzazioni, che Kahneman definisce predisposizioni intrinseche. Le persone che crescono in un’organizzazione sono verosimilmente ottimiste. Di solito hanno anche una maggior propensione al rischio. «Sono coloro che fanno in modo che le cose accadano. Basta che alcune decisioni abbiano successo e le persone pensano di poter camminare sull’acqua e vengono promosse ulteriormente».

I nostri occhi sono in grado di rivelare quello che stiamo pensando?

Per comprendere il processo decisionale, le persone devono prima capire meglio il proprio pensiero. La ricerca di Kahneman su quelli che in seguito avrebbe chiamato i due sistemi è iniziata con un “momento eureka” in un laboratorio e, stranamente, con un occhio. «È la migliore misura dello sforzo mentale – sostiene Kahneman riferendosi all’osservazione della pupilla di un soggetto testo – meglio del battito cardiaco o della pressione sanguigna, uno dei risultati più significativi che abbia mai incontrato. Nel momento in cui è stata posta una domanda, la pupilla si è dilatata e contratta. Ma per caso, ho notato che quando invece il soggetto stava semplicemente parlando tranquillamente seduto nel laboratorio, non succedeva niente. Conversare è dunque più facile che ricordare il proprio numero di telefono. Mi sono interessato in particolare a ciò che risulta essere faticoso e a quello che non richiede nessuno sforzo».

Pensare in modo intuitivo, pensare in modo analitico

Kahneman in seguito ha sviluppato i due sistemi per descrivere la nostra vita mentale. Il primo sistema definisce la parte intuitiva che non richiede sforzi del nostro pensiero, mentre il secondo sistema spiega il tipo di concentrazione che implica lo sforzo. «Quando ci si impegna in una cosa, non si riesce a fare nient’altro allo stesso tempo. Il primo sistema non ha questa limitazione, perché nella vita impariamo intuitivamente e mettiamo subito in pratica tali conoscenze. Quando prendiamo decisioni, abbiamo la possibilità di scegliere tra questi sistemi. Si può correre o camminare. La nostra vita mentale è come una camminata lenta, è semplice. Siamo in grado di concentrarci, ma spesso non ci piace, dunque lo evitiamo Le persone intelligenti in grado di risolvere molti problemi senza sforzo, se la cavano pur essendo più pigri».

Come prendere decisioni importanti?

Kahneman condivide alcuni consigli su come prendere decisioni importanti. «Dovreste rallentare e ottenere consigli da un particolare tipo di persona. Qualcuno a cui piacete ma a cui non interessano particolarmente i vostri sentimenti. Quella persona è più propensa a darvi buoni consigli».

Cosa determina le nostre decisioni?

Kahneman sottolinea il fatto che bisogna essere estremamente cauti nelle decisioni finanziarie. Egli definisce rischioso, se non pericoloso, il fatto che persone con una scarsa conoscenza del sistema finanziario debbano prendere decisioni per esempio riguardo alle azioni in cui investire. «Il presupposto che i singoli investitori siano razionali, porta a gravi errori».

Tramite la Teoria del prospetto, con cui ha vinto il Premio Nobel, Kahneman ha proposto un cambiamento nel modo in cui pensiamo alle decisioni di fronte al rischio, in particolare quello finanziario. Le persone reagiscono ai cambiamenti in termini di guadagni e perdite. «I guadagni e le perdite sono a breve termine. Sono reazioni emotive immediate. Questo fa un’enorme differenza per la qualità delle decisioni».

Quando le persone pensano al futuro, pensano a un futuro molto prossimo piuttosto che a uno lontano. Cambiare la prospettiva da coloro che cercano di ottenere ricchezza a lungo termine, a coloro che non vogliono perdere domani, trasforma in modo significativo la nostra comprensione del comportamento. Le persone danno molto più peso alle perdite che ai guadagni, odiano perdere».

Qual è l’origine delle idee politiche?

In qualità di psicologo, Kahneman indaga sull’origine delle nostre idee. In particolare leggendo le notizie, confrontandosi con conflitti e discriminazioni religiose e con le drammatiche conseguenze delle scelte politiche, il suo pensiero ritorna alla psicologia di singole domande. «Soggettivamente, sembra di credere in qualcosa perché si hanno degli argomenti a favore. Ma il processo funziona al contrario. Si crede nella conclusione e poi vengono elaborati argomenti a sostegno. Questo è fondamentale».

Perché le persone credono a conclusioni erronee?

In parte perché coloro che amiamo e di cui ci fidiamo credono nella stessa conclusione. Kahneman definisce questo processo “essere emotivamente coerenti”, cioè psicologicamente coerenti, ma senza fornire prove concrete. Il voto è dunque guidato emotivamente e una delle emozioni più forti è la rabbia. Porta le persone a individuare un nemico comune. A questo proposito, Kahneman racconta un aneddoto della sua infanzia di ragazzo ebreo cresciuto a Parigi, durante la seconda guerra mondiale. «Ero uscito per giocare con un amico e avevo il maglione con cucita la mia stella. L’avevo indossato a rovescio, quindi nessuno l’avrebbe notata. Ho visto un soldato tedesco con l’uniforme nera e sapevo che coloro che la portavano erano decisamente i peggiori. Camminavamo l’uno verso l’altro e poi mi ha chiamato. Avevo paura che vedesse la stella nella parte interna del maglione, ma non l’ha vista. Mi ha abbracciato e mi ha mostrato le foto di un bambino. E mi ha addirittura dato dei soldi». Entrambi poi si separarono, ma a oggi ricorda ancora l’importanza di quell’interazione. «Quel soldato interpretava tutta la complessità delle persone. Avrebbe potuto uccidermi facilmente, ma in quel contesto era solo il padre di un bambino».

Anche nella nostra società attuale, Kahneman sa che la collettività non ha memoria storica. Tutte le parti fanno leva su forti emozioni, fanno presa sulla paura delle persone e guidano la loro rabbia verso l’ignoto.

Possiamo imparare dalla storia dell’umanità ed evitare gli errori?

Potremo mai arrivare a vivere in un luogo dove gli errori del passato possono essere evitati in futuro? Kahneman sostiene di essere un eterno pessimista e non in grado di risolvere tali problemi. Lui stesso afferma che questo non è il suo lavoro. «Sono solo uno psicologo» dice. Si rimette il cappotto nero, apre l’ombrello ed esce sotto l’acquazzone. In questo contesto non si tratta sicuramente di una decisione presa per pigrizia.