Ieri sera – 14 aprile 2025 – a Lugano, nell’elegante cornice dell’Hotel Splendide, è andato in scena l’atteso appuntamento organizzato da BG Suisse Private Banking, un focus acuto e indispensabile in questo momento storico, dedicato al momento di incertezza globale e alle dinamiche che plasmano il complesso scenario geopolitico mondiale.

Ieri sera – 14 aprile 2025 – a Lugano, nell’elegante cornice dell’Hotel Splendide, è andato in scena l’atteso appuntamento organizzato da BG Suisse Private Banking, un focus acuto e indispensabile in questo momento storico, dedicato al momento di incertezza globale e alle dinamiche che plasmano il complesso scenario geopolitico mondiale.

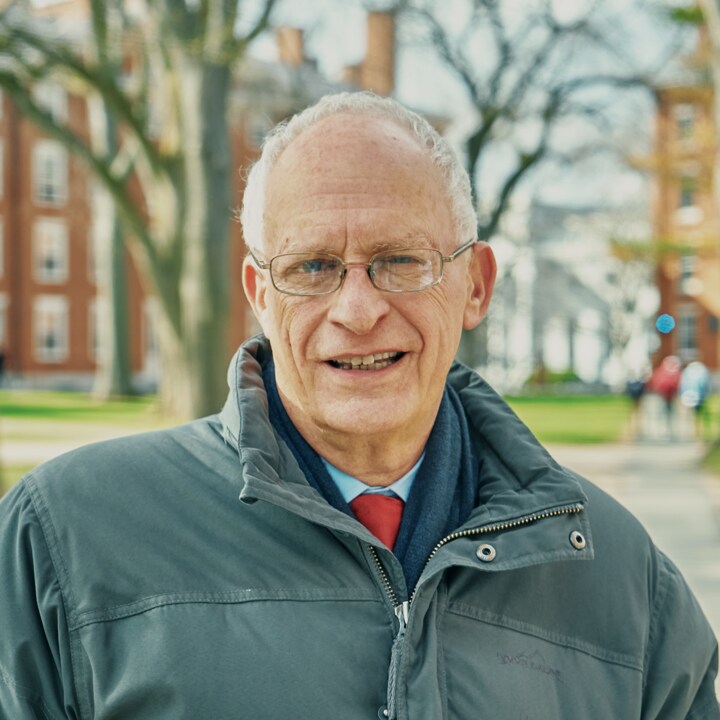

Protagonista dell’incontro, dal titolo appunto La nuova incertezza globale: strategie e sfide nella mappa geopolitica mondiale, è stato Paolo Magri, Amministratore Delegato e Chair del Comitato Scientifico dell’ISPI (l’istituto italiano per gli Studi dedicati alla politica internazionale), che per l’occasione ha regalato a Ticino Welcome questa intervista esclusiva.

Il mondo è impazzito? Quali sono i principali elementi della geopolitica internazionale che legittimano questa domanda?

Più che di follia parlerei di profonda incertezza. Un’incertezza che non è comparsa improvvisamente con il ritorno alla presidenza degli Stati Uniti di Donald Trump. Il 2025 si preannunciava già come un anno decisivo, in cui sarebbero venuti al pettine i nodi di numerose situazioni di tensione nel mondo, sia crisi internazionali sia divisioni politiche interne. Dalle tensioni interne all’UE con l’ascesa dei movimenti euroscettici, alla crescente competizione economica e politica tra Stati Uniti e Cina, passando per le guerre ancora in corso in Ucraina e Medio Oriente, possiamo definire quella attuale come un’epoca di “disordine”. Certo, Trump, con il suo stile di comunicazione e governo, ha impresso una forte accelerazione a questi processi, attraverso decisioni spesso imprevedibili che aumentano l’incertezza e non permettono di girare attorno ai problemi irrisolti.

Quale il futuro dell’Europa con la guerra dei dazi?

La disputa sui dazi sta accelerando, più di ogni altra, la crisi della globalizzazione e la trasformazione degli equilibri globali. Per l’Europa è una prova cruciale, con Bruxelles e i Paesi dell’UE che devono dimostrare di saper reagire alle nuove sfide globali e fare i contri con il fatto che il supporto di Washington non è più scontato come da 80 anni a questa parte. In questo senso l’Unione sta cercando frettolosamente di rimettersi al passo. La Commissione ha pubblicato il Competitiveness Compass, per delineare le misure necessarie per rafforzare la competitività europea. Ci sono poi stati passi avanti sul fronte della difesa, con il piano “Readiness 2030” da 800 miliardi di euro. Ma questa spesa sarà finanziata solo per 150 miliardi dai prestiti europei, mentre il resto sarà coperto dai bilanci nazionali, in parziale deroga al Patto di Stabilità. Una circostanza che fa riemergere la vecchia divisione tra Paesi del Nord e del Sud, a causa della loro diversa capacità di finanziarsi attraverso nuovo debito.

Parliamo del conflitto russo-ucraino. La via diplomatica è in grado di prendere finalmente il sopravvento rispetto al ricorso alle armi?

L’amministrazione Trump che aveva promesso un cessate il fuoco in tempi brevi è si è spesa molto in questa direzione, anche con la dura accoglienza riservata al presidente ucraino Zelensky. Molti vi hanno letto la volontà di riavvicinarsi alla Russia per arginare la Cina, una sorta di ribaltamento di quanto fatto dal presidente Nixon negli anni ‘70. Tuttavia, Mosca non sembra intenzionata a dialogare con Trump se non alle proprie condizioni e neppure a rinunciare all’amicizia con Pechino. Per questo, anche alla luce degli eventi più recenti, una tregua solida in tempi brevi sembra poco probabile. La scommessa di Putin di invadere l’Ucraina sperando in un rapido successo è stata improvvida e sarà difficile uscirne, per tutti.

Quali sono i dati strutturali della crisi europea ed è possibile riformare le istituzioni dell’UE per ridare forza alla loro azione?

L’UE è un progetto che non ha eguali al mondo, ma la sua struttura non gli permette di reagire con la rapidità e l’efficacia necessaria a far fronte a cambiamenti repentini come quelli a cui assistiamo oggi. Dopo la fine del primo mandato Trump, Bruxelles e l’Europa intera si sono illuse che si fosse trattato di una breve parentesi, ma alla luce dei fatti, forse, la parentesi è stata quella di Biden. Di positivo c’è senza dubbio il fatto che oggi siamo più consapevoli che un cambiamento è urgente e necessario. Sappiamo che cominciare a ragionare in modo unitario e a finanziare in modo comune i nostri investimenti (non solo nella difesa) è una priorità. La strada è chiara, come evidenziato dal rapporto Draghi.

Lei è autore del libro “Il conflitto senza fine. Dieci domande sullo scontro che infiamma il Medio Oriente”. Quale destino attende le popolazioni che vivono in quelle terre?

I punti interrogativi in Medio Oriente sono molti e di non facile soluzione. Con i conflitti iniziati nell’ottobre 2023, da un lato Israele è riuscita a indebolire le forze ostili e alleate dell’Iran che premevano sui suoi confini, come Hamas, Hezbollah e Siria. Dall’altro per farlo ha speso un enorme capitale politico, oltre a pagare un grande costo finanziario e umano. Ora è da capire se dopo un cessate il fuoco duraturo tutte gli attori sapranno puntare verso la distensione per costruire uno status quo sostenibile o se lo scenario resterà instabile. In particolare, il nuovo governo siriano dovrà dimostrare di poter tenere unito il Paese a fronte dei molti gruppi armati che lo popolano, ognuno con una volontà di spinta centrifuga.

I conflitti prossimi all’Europa sembrano avere un po’ allentato l’attenzione su quanto accade in Cina e in Estremo Oriente. Quali processi in atto in quei Paesi meritano invece di essere costantemente monitorati?

Il 2025 sarà un anno decisivo anche per la Cina. Xi Jinping, sa che l’energia espansiva dell’economia cinese si stava riducendo anche prima dei dazi di Trump, con la crescita in rallentamento (forse sotto il 5% quest’anno). Questo in particolare per la perdurante incertezza tra la popolazione che zavorra i consumi interni e per l’impossibilità di sfruttare come un tempo la leva del debito per finanziare la spesa infrastrutturale e immobiliare. Per questo Xi probabilmente osserva il caos creato da Donald Trump come un’opportunità, dato che la frattura che si sta creando sull’asse Atlantico potrebbe portare l’Unione Europea a guardare verso Pechino come a una possibile valvola di sfogo per ridurre l’effetto degli attacchi di Trump. E anche altri Paesi asiatici, storicamente lontani da Pechino a livello diplomatico, come Giappone e Corea del Sud, guardano ora a Xi come a un contrappeso per non subire troppo l’effetto dei dazi Usa.

Lei ha parlato della necessità di formare i cittadini su questioni cruciali per il futuro. Che cosa significa e come si può ottenere questo risultato?

Il mondo è cambiato radicalmente negli ultimi anni, questo è sotto gli occhi di tutti. Nuove dinamiche globali sono emerse in modo inaspettato e cittadini, imprese e istituzioni sono alla ricerca di risposte alle domande poste da questo scenario. L’ISPI vuole agire proprio in questa direzione: non solo studiare e comprendere i grandi cambiamenti in atto nel mondo, ma offrire alla comunità gli strumenti per interpretarle e gestirle prendendo decisioni in grado di plasmare il futuro. Una necessità particolarmente sentita per le imprese, che devono avere una “cassetta degli attrezzi” in grado di aiutarle a gestire i rischi e cogliere le opportunità di un mondo dove le sfide internazionali diventano sempre più complesse e interconnesse. Riteniamo essenziale raggiungere un pubblico più ampio, non solo gli esperti del settore, ma anche giovani, studenti e cittadini interessati a comprendere il mondo cui viviamo. Pertanto, negli ultimi anni abbiamo investito nella nostra capacità di rendere il nostro lavoro più accessibile ed efficace, avvalendoci dell’analisi dei dati, delle grafiche e dell’utilizzo di nuovi media.