In che misura anche per le donne impegnate nella carriera artistica, vige ancora il retaggio secondo il quale alla donna spetterebbero i lavori rivolti alla cura della famiglia e della casa?

«È questo un concetto parzialmente superato, almeno alle nostre latitudini. Già nel mio caso, nella famiglia in cui sono cresciuta, le figlie e i figli avevano le stesse incombenze, e le scelte sia di studio che lavorative non sono state condizionate dal sesso di appartenenza. Oggi questo distinguo netto tra donna solo casalinga e uomo che lavora mi sembra ancora più anacronistico. Le nuove generazioni, fortunatamente, non si riconoscono in queste distinzioni: nelle scuole d’arte molte le ragazze che intraprendono percorsi con profitto, riconosciute e sostenute dalle famiglie e dai compagni, almeno quanto i colleghi maschi. Nel campo in cui opero devo dire che la situazione appare confortante. Su cinque musei d’arte presenti nel Mendrisiotto, ben tre sono diretti attualmente da donne. La percentuale sale tra i conservatori e i collaboratori scientifici: la presenza di figure femminili, qualificate e ben riconosciute, è maggioritaria in questo ambito».

Quali sono state le difficoltà incontrate, proprio in quanto donna, per conquistare la fiducia dei suoi colleghi uomini?

«Non ho riscontrato particolari difficoltà in quanto donna a confrontarmi e a conquistare la fiducia dei miei colleghi uomini. Mi sono sempre sentita alla pari».

A suo giudizio quali interventi andrebbero promossi per promuovere a livello pubblico le artiste oggi ancora praticamente ‘invisibili’?

«Il tema è ampio e non riguarda solo le artiste. Considerando la realtà ticinese, bisogna rilevare che oggi è assai difficile poter esporre le proprie opere. Il ruolo preponderante dovrebbe essere quello associativo. Poche sono le gallerie private presenti sul nostro territorio. Un importante ruolo lo svolgono invece i musei pubblici che si occupano di arte contemporanea. Il mio auspicio è che si promuovano maggiormente le nuove leve. Credo comunque sia importante far gruppo, aggregarsi a società: penso ad esempio a VISARTE oppure, per la grafica, all’Associazione Amici dell’Atelier Calcografico di Novazzano».

Nel suo caso, quali sono state le motivazioni che l’hanno spinta ad intraprendere la strada della ricerca artistica?

«Non avevo una predisposizione artistica particolare. È stato invece quasi naturale per me intraprendere studi letterari, vivendo sin da bambina a contatto con i libri, le carte, i quadri».

Quale ritiene che sia oggi la funzione dell’arte e, in particolare, quale può essere l’apporto delle donne artiste?

«L’arte è, come ogni forma di espressione, specchio del tempo e del luogo in cui nasce. Riduttivo cercare di individuare, soprattutto oggi, un’unica funzione: ogni artista comunica attraverso le proprie creazioni un messaggio, che sta al suo pubblico recepire. Per quanto mi riguarda credo che a livello sociale l’arte possa giocare un ruolo importante nello stimolare riflessioni sui grandi temi con i quali siamo confrontati, dalle crisi umanitarie a quelle climatiche, per fare degli esempi. Ma questa è solo una delle sue “funzioni”. Le artiste possono sicuramente portare la propria esperienza peculiare aiutando a porre l’attenzione su temi come il riconoscimento dei diritti umani fondamentali alle donne che purtroppo in buona parte del mondo è ancora solo un miraggio».

Ritiene utile la possibilità di istituire una specie di associazione o comunità solidale che riesca a finanziare le esigenze di quelle artiste che non fanno parte di quella piccola riuscita ad aver successo sulla scena artista contemporanea?

«Non ritengo necessario distinguersi in un sodalizio prettamente o esclusivamente femminile. L’inclusione è prerogativa di ambo i sessi e unire le forze per un obiettivo comune non può che essere di beneficio a tutti».

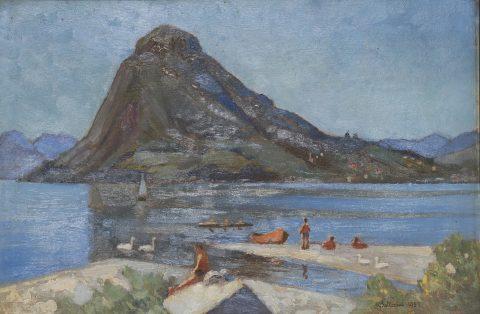

Perché la mostra dedicata a Renato Ballerini rappresenta un punto d’arrivo importante nell’analisi critica sul lavoro di questo artista?

«Ballerini è stato uno dei protagonisti della vita culturale ticinese nei primi anni del Novecento. Il suo nome oggi è noto solo agli addetti ai lavori, soprattutto per una serie di ragioni determinate dallo stesso pittore (che negli ultimi anni della sua vita è andato sempre più isolandosi) e dai cambiamenti del gusto nel campo delle arti. L’idea di un’esposizione nasce dall’incontro con Frederik Poort, pronipote e depositario del fondo del pittore; la rassegna però non vuole essere unicamente una mostra dedicata ai lavori conservati in famiglia, ma desidera restituire l’immagine più completa di Ballerini, andando alla ricerca di altre testimonianze presenti sul territorio. Rappresenta dunque l’occasione di ripercorrere le tappe salienti del suo percorso attraverso una selezione di dipinti provenienti anche da musei e collezioni private. La mostra spazierà dai lavori giovanili di gusto liberty ai primi ritratti, autoritratti e paesaggi eseguiti in Ticino, sino alla stagione più felice dell’artista, quella del Realismo magico, con opere che documentano l’interesse di Ballerini per quello che accadeva nella vicina Milano».