Mi ha sempre dato un certo fastidio sentir dire che Giacometti non sarebbe stato Giacometti se non fosse andato a Parigi. Mi infastidisce ma ci sta. Non ci sta per niente che non sarebbe diventato Giacometti se non si fosse scrollato di dosso l’ambiente valligiano, d’una valle strana come la Bragaglia, che affonda dopo il Maloja per gradualmente risorgere mentre s’allunga sinuosa verso il sud, dalla corona di montagne alla pittoresca quiete del lago di Como. Chi ha frequentato e abitato la Bregaglia, è salito nella franosa Bondasca e agognato quelle cime vertiginose o solo le ha guardate (sognate?) dal basso, sa che l’opera di Alberto Giacometti è acuta, irta, ispida, frastagliata, scarnificata e infine solenne come quel succedersi increspato di cime tra le più belle al mondo.

Mi ha sempre dato un certo fastidio sentir dire che Giacometti non sarebbe stato Giacometti se non fosse andato a Parigi. Mi infastidisce ma ci sta. Non ci sta per niente che non sarebbe diventato Giacometti se non si fosse scrollato di dosso l’ambiente valligiano, d’una valle strana come la Bragaglia, che affonda dopo il Maloja per gradualmente risorgere mentre s’allunga sinuosa verso il sud, dalla corona di montagne alla pittoresca quiete del lago di Como. Chi ha frequentato e abitato la Bregaglia, è salito nella franosa Bondasca e agognato quelle cime vertiginose o solo le ha guardate (sognate?) dal basso, sa che l’opera di Alberto Giacometti è acuta, irta, ispida, frastagliata, scarnificata e infine solenne come quel succedersi increspato di cime tra le più belle al mondo.

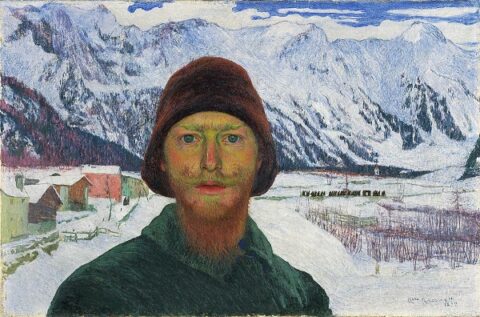

Viene in mente un dipinto di Giovanni Giacometti, il papà, pittore postimpressionista. Forse il suo più bello, l’Autoritratto del 1899. Giovanni troneggia al centro. Robusto, forte, colorito, baffi a manubrio, lo sguardo dritto e deciso. Come sfondo le montagne innevate della Bregaglia contenute da una larva di cielo. Sulla sinistra il villaggio, sulla destra un misterioso, sottile filo nero, strisciante come un bruco. Se lo guardi con attenzione, meglio con la lente, vedi che quel bruco indolente e fastidioso è un funerale. Si scorgono persino i quattro che reggono la bara nel fondovalle cupo, gelido, desolato.

In quell’autoritratto del padre così come nei cadenzati ritorni da Parigi a Stampa dalla mamma Annetta, una nuvola di candidi capelli e lo sguardo morbido e deciso insieme, c’è la sintesi dell’opera di Alberto. Che ha dovuto andare a Parigi, al centro allora del panorama dell’arte, per creare il giusto distacco e riuscire finalmente a tirar fuori quello che aveva dentro, ereditato e immagazzinato in quella valle di pietra e acque, così rude eppure dolce nel suo direzionarsi verso sud, verso la luce. Dove il sole pare non tramontare mai fin quando s’adagia giù nell’ultimo taglio di valle mentre le ombre si stringono, le figure s’allungano, i piedi s’ingrossano, e le teste si affilano (proprio come le sue sculture) fin quasi a scomparire mentre si depositano nel paesaggio.

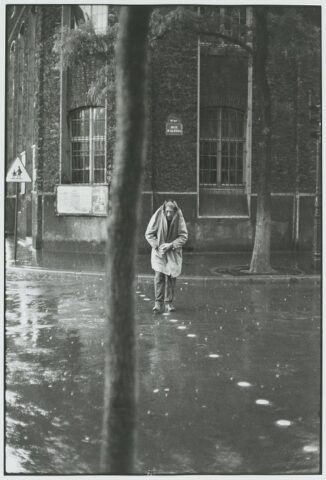

Che lui, Alberto, si porta a Parigi nel suo misero, lurido atelier al 46 di rue Hippolyte Maindron, XIV arrondissement, muri scrostati, matite carboncini colori e mozziconi di sigarette, per tirar fuori immagini secche, affilate e trafitte come la sua valle. E un po’ anche come il suo cuore silenzioso, asciutto come quelle geografie bregagliotte da lui compresse e trasformate in paesaggi della modernità, di questo culmine della storia che fa riprecipitare alla radice.

Alla radice di cosa? Delle esistenze, della vita, del rapporto con sé stessi e con le cose. Con quel senso di possente provvisorietà che percorre l’autoritratto del padre, Alberto Giacometti ritorna alle prime domande: chi sono io, cosa faccio qui, cosa rappresento. E nella sua confessata e sofferta inabilità, riesce a delineare risposte che riprendono il filo delle montagne, il sole che tramontando allunga le figure, affila le teste e ingrossa i piedi, il filiforme funerale del grandioso autoritratto del padre, i candidi vaporosi capelli della mamma e le rughe del suo viso scavato come una mappa. E sempre la valle rustica, che si distende nel tempo raccogliendo presenze asciutte come quelle montagne, colorate come quei lunghi tramonti. In questo silenzioso, profondo, sofferto raccordo nasce un’opera destinata a rimanere unica nella storia dell’arte. Piace in modo strano, ci entra dentro e non ci lascia tranquilli. Ci dice anche che sì, in quelle opere (sculture, dipinti, disegni, incisioni) ci siamo noi non appena abbiamo l’ardire di guardarci dentro. Alberto Giacometti è stato uno dei pochi, forse l’unico a dare risposte sulla scena di quel Novecento, che, su questo piano, continua ad esserci contemporaneo. Scrittori, filosofi, drammaturghi ponevano domande e stavano ad aspettare. Alberto Giacometti nella sua presunta inadeguatezza, ha dato risposte. Nel silenzio, nelle notti, solo una flebile lampadina, la sigaretta ad illuminare il volto scolpito.

Le mie sculture? Tutte sbagliate…

La celebre intervista di Sergio Genni alla RTSI nel 1963

Un paradosso. Alberto Giacometti che dice e ripete di essere uno scultore mancato… Così è, nell’intervista televisiva realizzata nel 1963 da Sergio Genni per l’allora RTSI nell’atelier di Stampa, preso al volo in uno di tanti ritorni da Parigi. Ecco la parte centrale dell’intervista. Il senso di inadeguatezza lo si ritroverà nella testimonianza di Giorgio Soavi, che gli era critico ed amico, nel testo introduttivo alla mostra di Lugano del ’73: “Le mie sculture sono tutte sbagliate”. Era il tempo del successo, delle grandi mostre, dei giudizi lusinghieri dai maggiori intellettuali dell’epoca, ma l’insoddisfazione per il proprio lavoro era convinta e ribadita. Nell’intervista di Genni, Giacometti risponde mentre con le dita modella una testa.

Cosa vorrebbe fare?

«Una testa. L’unica cosa che ho voglia di fare è la testa, così e così. È difficile, non ci riesco. Non ci riesco, per niente, non ci riesco. Una testa qualunque, sono incapace».

E quei corpi allungati sono ispirati forse…

«No no no, è involontario, non voglio più farli allungati. Diventano allungati malgrado me stesso, non è volontario. Io vorrei farli… ma non riesco. Fino adesso non ho mai fatto, non un giorno dal 1935 in poi che abbia fatto una cosa come volevo. È sempre uscita un’altra cosa da quello che volevo, sempre. Io vorrei fare teste normali, figure normali. Insomma, non ci riesco».

Lei come giudica in generale le sue opere?

«Male. Beh, sono tutte scadenti».

Questa è la forza dell’artista, una continua ricerca…

«No no, non sono riuscito. Sono delle ricerche mancate, unicamente delle ricerche mancate».

Eppure persevera in questa ricerca sempre seguendo una determinata strada…

«No no, siccome ho sempre mancato, ho voglia di provare, continuare a provare. Vorrei riuscire una volta a fare una testa come vedo, siccome non sono mai riuscito, continuo. Bisogna avere una bella dose di imbecillità per continuare. In realtà, vedendo che non so fare niente, dovrei smettere, con un po’ più di intelligenza smetterei».

Un film, una mostra e tante biografie incrociate

Un film, una mostra e tante biografie incrociate

Si intitola proprio “I Giacometti”, è un documentario su questa straordinaria famiglia di artisti tra le montagne della Bregaglia. La racconta l’engadinese Susanna Fanzun non presentando solo il più celebre della famiglia, Alberto, ma tutta la famiglia. Per cercare di rispondere alla domanda: come mai, in quella casa di Stampa, in Bregaglia, è letteralmente esplosa l’arte? Se l’è chiesto anche l’esposizione “Alberto Giacometti. Ritratto dell’artista da giovane” tenutasi al Museo di Coira lo scorso anno. Come nel film, anche nella mostra era impressionante vedere come i membri della famiglia fungessero da modelli l’uno per l’altro, come figlio e padre lavorassero fianco a fianco. Lo confermano due ritratti di Bruno, uno dipinto dal padre Giovanni e l’altro da Alberto.

Rispetto alla mostra dedicata al giovane Alberto Giacometti e alla sua carriera di dodicenne esordiente fino al periodo trascorso a Parigi negli anni Venti, il film “I Giacometti” allunga l’arco temporale lungo un intero secolo: una famiglia di artisti tutti nati e cresciuti in Bregaglia, la valle che è stata il centro della loro vita e dove infine hanno trovato l’ultimo riposo.

Biografie dei Giacometti

Giovanni Giacometti (1868-1933) primo artista della famiglia, apre la strada al cugino Augusto, ai figli Alberto e Diego. Scuole d’arte a Monaco di Baviera e a Parigi, è l’unico Giacometti a rimanere in Bregaglia per tutta la vita.

Annetta Giacometti-Stampa (1871-1964) moglie di Giovanni. Per oltre sessant’anni ha accompagnato e sostenuto l’attività creativa di marito e figli.

Augusto Giacometti (Borgonovo 1877-Zurigo 1947) cugino in secondo grado di Giovanni. Kunstgewerbeschule a Zurigo, Ecole nationale des arts décoratives a Parigi. È stato presidente (1939-47) della Commissione federale delle belle arti.

Alberto Giacometti (Borgonovo1901-Coira 1966). Figlio di Giovanni e Annetta. Nel 1922 si stabilisce a Parigi, cinque anni dopo apre uno studio con il fratello Diego, fedele modello e collaboratore. È uno dei più innovativi e famosi artisti del Novecento con un’influenza importante sugli sviluppi dell’arte moderna. La sua effige e alcune opere sono rappresentate sui 100 franchi.

Diego Giacometti (Borgonovo 1902-Parigi 1985) Collaboratore e modello di Alberto, gli prepara le armature per le sculture, i calchi in gesso e la patina per i bronzi. Dopo la sua morte realizza un gran numero di oggetti d’arte, tra cui l’arredo del Museo Picasso a Parigi.

Ottilia Berthoud-Giacometti (1904-1937) figlia di Giovanni, lavora nel tessile a Parigi, Ascona e Coira, rimane integrata nel tessuto sociale della Valle. Modella del padre Giovanni e di Alberto.

Bruno Giacometti (Borgonovo 1907-Zollikon 2012) figlio più giovane di Giovanni e Annetta. Architetto, realizza case unifamiliari, edifici residenziali e pubblici nel Ct. Zurigo e nei Grigioni, allestimenti espositivi tra cui il Padiglione svizzero alla Biennale di Venezia 1952.

L’eccellente mostra di Lugano, Villa Ciani nel 1973 (titolo)

Una straordinaria mostra di Alberto Giacometti si è tenuta nel 1973 a Lugano, Villa Ciani, allora Museo Civico di Belle Arti, presente il fratello Diego. Aurelio Longoni, municipale, presiedeva il Comitato esecutivo. Il catalogo recava testi di Giorgio Soavi, Giancarlo Vigorelli, Piero Bianconi, Franco Russoli, Giuseppe Curonici.

Avvincente percorso con 25 sculture in bronzo di medie e grandi dimensioni, dal 1926 (Piccolo uomo accovacciato) al 1964 (Busto di Chiavenna), tra le quali Uomo che cammina II, Donna in piedi I, Grande testa di Diego, e una in marmo, Donna del 1928; 25 dipinti su tela, da Ritratto di Simon Berard (1919) a Figura e testa (1965); 66 disegni, compresi i 16 originali per le illustrazioni del volume di Jean Genet “Alberto Giacometti”, Edizioni Scheidegger, Zurigo 1962; 6 acqueforti originali per il volume di André du Bouchet “L’inhabité” Ed. Jean Hugues, Parigi 1967), e 37 litografie appartenenti al ciclo “Paris san fin”, 1969.