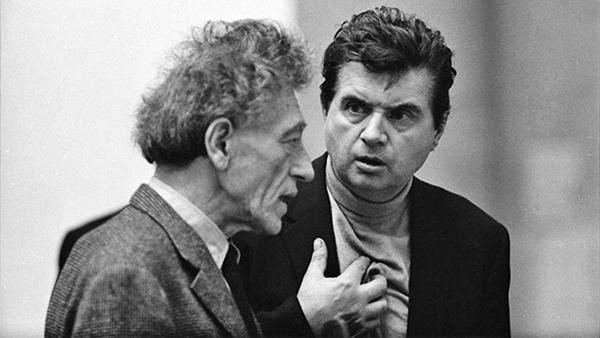

Ad accomunare Bacon e Giacometti è la battaglia in difesa della figurazione e il conseguente rifiuto di cedere al diffondersi dell’arte astratta. Entrambi ambiscono a rimanere nel solco della tradizione perseguendo, al di fuori delle correnti e oltre le definizioni, una propria altissima e originale declinazione di un realismo esasperato, proiettato agli estremi limiti della rappresentazione. In questo senso, come nessun altro artista del XX secolo, hanno saputo garantire a intere generazioni la possibilità di un’arte incentrata sull’immagine umana che, fondendo apparenza e realtà, è ha saputo rappresentare in chiave contemporanea il senso disperato e convulso della vita. Per Bacon come per Giacometti, conosciutisi soltanto nei primi anni Sessanta, quando entrambi avevano già compiutamente sviluppato il carattere della propria ricerca, l’arte rappresenta prima di tutto il recupero dell’uomo e della sua centralità. Costituisce un’ossessione della vita, un tormento della carne e dello spirito. Obbedisce alla necessità di trasferire sulla tela o nel gesso i fantasmi di un’esistenza fragile e disperata. I soggetti delle loro opere sono individui sconfitti, alienati dalla solitudine. Disperate presenze che gridano la precarietà dell’uomo, simili a creature consumate dal loro stesso vivere. Assumono significati profondi che vanno oltre le regole della rappresentazione per esprimere in tutta la sua brutalità un senso di impotenza devastante e drammatico. La forza con cui Bacon e Giacometti realizzano le loro immagini fonde realtà e visione in un’immagine liberata da ogni rigido obbligo di verosimiglianza. L’esposizione, allestita tematicamente, accosta i lavori dei due artisti, sottolineandone le peculiarità e soprattutto gli elementi che li accomunano. Un ruolo fondamentale nella loro ricerca è dato ad esempio dalla rappresentazione delle figure nello spazio: Giacometti nella tridimensionalità delle sculture, Bacon nella bidimensionalità dei dipinti. L’artista grigionese si affida spesso ad una serie di intelaiature che “ingabbiano” il soggetto come nel celebre Le nez (1947/49) una testa appesa in una struttura metallica, assurta a icona del suo lavoro. Bacon risponde ponendo i suoi personaggi in una posizione di rilievo, su elementi non sempre chiaramente definiti, simili nella loro funzione a un piedistallo, a un trono che, prospetticamente, li proietta verso l’osservatore. In questo concetto rientra anche il frequente ricorso a un dispositivo spaziale attentamente elaborato, sotto forma di teche di cristallo, di impalcature geometriche o di gabbie ideate allo scopo di costringere i soggetti dentro strutture prive di qualsiasi relazione diretta con lo spazio circostante per accentuare la postura contorta e convulsa dei corpi imprigionati, per esaltarne al massimo la forza e la visibilità. Straordinario esempio di questo approccio è Head VI (1949), appartenente alla famosa serie di dipinti ispirati al pittore irlandese dalla visione del Ritratto di Innocenzo X , di Velázquez. Analogie si riscontrano anche tra i grandi trittici di Bacon, nei quali è evidente il desiderio di travalicare i limiti della tela attraverso la ricerca della dinamicità e la resa del movimento e alcune composizioni singole in grande formato di Giacometti. In Three Studies of Figures on bed (1972), Bacon ricorre al motivo stilistico delle frecce roteanti volto a sottolineare la convulsione del movimento impresso alle tre figure avvinghiate e raggomitolate. Giacometti supera la staticità insita nella scultura regalandoci una delle opere più emblematiche della sua produzione: quell’Homme qui marche (1960) intuizione centrale e assoluta della condizione umana. L’esposizione si conclude, in un crescendo di emozioni, in un contesto nel quale si evidenziano l’intensità, la passione e l’aggressività insite nell’opera di entrambi gli artisti. Le profonde ferite inferte da Giacometti con la sgorbia per modellare il Buste d’homme (1965) testimoniano dell’approccio irruente dello scultore nei confronti del modello e della realtà. Un desiderio di penetrare la forma presente anche nelle opere di Bacon: in Lying Figure (1969) corpi e volti sembrano essere stati scomposti e deformati con spietata, lucida ferocia. E proprio Bacon, facendo sue le parole di Giacometti, afferma che “la più grande avventura è veder nascere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso volto”. Entrambi gli artisti hanno costantemente perseguito nuove soluzioni formali, ci hanno trasmesso figure assolutamente inedite rispetto all’abituale esperienza visiva del mondo, emergenti da quell’oscuro mondo di emozioni incontrollate nel quale albergano le angosce di ognuno di noi. Hanno saputo farsi interpreti della convulsa dimensione esistenziale del nostro tempo, ponendo l’uomo con le sue debolezze la sua affascinante complessità, al centro della propria indagine, raffigurandolo nel modo più vero e disincantato.

Gallerie e Mostre

Due maestri a confronto

03 Settembre 2018