Cari lettori, fate questo esperimento, se potete: rileggete qualche articolo di pochi mesi or sono e vi renderete conto di quanto certe affermazioni di esperti ed analisti risuonino ora come del tutto surreali. Così facendo, molte previsioni economiche e politiche apparirebbero nella loro natura, cioè irrimediabilmente superate dal corso degli eventi. L’umanità da sempre è stata affascinata dal tentativo di prevedere il futuro tramite le figure storiche più eterogenee. Oggigiorno, invece, questa mansione pare essere affidata agli “addetti ai lavori” di economia e politica. Nulla di male, evidentemente: spesso è proprio indispensabile volgere lo sguardo all’orizzonte per percepire sfide e pericoli imminenti. Eventi recenti quali l’esito del referendum inglese sulla Brexit, le elezioni presidenziali americane e, fra i tanti altri, la ripresa del tasso d’inflazione nell’Area Euro da 0,6% di novembre al 1,1% di dicembre 2016 dovrebbero, però, imbarazzare non poco la pletora di “coristi” nell’esternare opinioni forse troppo omologate. Se si è detto quanto opportuno sia essere proattivi nel formulare previsioni, lo è molto meno spacciarle come “dogmatiche”, compiendo in seguito un disinvolto “giro di valzer” laddove necessario. La stessa OCSE si è interrogata sulle significative discrepanze tra misurazioni economiche previste e quelle poi effettive. Ritorna in mente la domanda − solo apparentemente di semplice natura − posta dalla sovrana inglese nel novembre 2008 in un incontro con economisti di una prestigiosa Università londinese, con cui chiedeva lumi per quale motivo nessuno avesse previsto la crisi economico-finanziaria globale (all’epoca, in piena fase acuta).

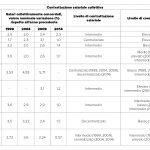

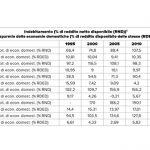

Facciamo un primo, recentissimo esempio: l’inaspettata ascesa dei prezzi nell’Eurozona − soprattutto, se ripetuta nei prossimi mesi − non è da leggersi soltanto in chiave di riavvicinamento all’obiettivo d’inflazione della BCE intorno (ma inferiore) a 2% annuo, bensì piuttosto in termini di tassi d’interesse, che potrebbero su pressione dei Paesi membri “falchi” all’interno del board della stessa subire un rialzo ben prima di ogni aspettativa (e dichiarazione fatta precedentemente).

Purtroppo, l’incapacità di prevedere ciò, che a ben guardare così imprevedibile non risulta essere, rappresenta un problema. Ma, quindi, chi è responsabile di cotanto grado di “miopia previsionale”? Il sospetto ricade su una certa forma mentis utilizzata alla ricerca “spinta” di relazioni “causa-effetto”. Se a ciò si aggiunge la scarsa conoscenza di realtà e psicologia delle rispettive Nazioni − dimostrando un vero e proprio “scorporo” tra analisi e padronanza di lingua, cultura, società e tradizioni −, il menù è servito (senza, però, pagarne il conto). Nel caso del Regno Unito si è attribuita troppa poca considerazione per lo spirito nazionalistico tipico di una Nazione fiera come quella britannica, che non ha mai accettato completamente il fatto di essere (o sentirsi nonostante tutti gli “sconti” in termini di partecipazione) “soggiogata” all’influsso di Bruxelles e Germania. L’analisi del caso americano sconfina, invece, nel campo delle scienze politiche: il problema, però, non muta, cioè la tendenza a ragionare “per cassetti” (Schubladendenken direbbero oltre Gottardo) si rivela essere ancora una volta l’opposto di quanto necessario in una società in veloce evoluzione. Un altro esito del tutto non scontato nel 2017 (nonostante i sondaggi favorevoli, ma a dipendenza dell’avversario) è la rielezione della Cancelliera tedesca. In generale, una prima risposta è che troppo spesso si sottovalutino valori e sensibilità individuali difficilmente perscrutabili oppure ci si allinei alla corrente maggioritaria. Come primo passo, per il futuro, pare indispensabile attribuire più peso ad una migliore conoscenza di territorio e pubblico d’analisi. Per il momento, invece, iniziamo a tenere sott’occhio alcune previsioni economiche pubblicate a fine novembre 2016: saranno gli eventi a dirci di più.