Il “mercato del lavoro” costituisce da sempre sia un argomento di particolare interesse comune sia elemento di discordia sulle “ricette” economiche da applicarsi di volta in volta per rivitalizzarne le dinamiche. Da un punto di vista della teoria macroeconomica, invece, è assai frequente leggere − basta sfogliare i principali libri di testo − che le aziende siano spesso incentivate a pagare salari superiori a quello “di riserva”, cioè a quel compenso che rende il lavoratore indifferente tra lavorare ed essere disoccupato. A titolo esemplificativo, viene spesso ricordata l’affermazione di una nota top model degli Anni Ottanta, con cui dichiarava pubblicamente che non si sarebbe alzata dal letto per meno di 10.000 dollari statunitensi (al giorno), fornendo così una descrizione “tangibile” (quanto di pochi fortunati) del concetto di “salario di riserva”. La teoria macroeconomica si spinge, però, talvolta oltre, sostenendo che − anche in assenza di contrattazioni collettive (fra sindacati ed imprese) − l’occupato medio possieda una certa forza contrattuale utilizzabile per “spuntare” comunque salari più elevati. Riguardo al primo assunto si può, per il momento, confermare che le aziende possano “premiare” con remunerazioni più generose esperienza, merito o professionalità di una certa parte di forza lavoro, la cui sostituzione con altra comporterebbe (per giunta) potenziali costi di formazione e perdite in termini di economie di scala ed apprendimento. La seconda ipotesi sopra menzionata, invece, risulta essere spesso smentita dall’evidenza degli eventi più recenti: difficilmente il singolo lavoratore avrebbe la possibilità di “strappare” un aumento salariale in assenza dei sopra citati legami d’interdipendenza reciproca fra impresa ed occupato. Un esempio fa piena chiarezza sui rapporto di forza esistenti: quanto spesso inserzioni o bandi lavorativi elencano richieste puntuali di caratteristiche, che il candidato dovrà possedere per solo proporsi, ma nulla riportano sulla remunerazione, cioè sul principale incentivo (o meno) a candidarsi per quella posizione? “A spannometro” − ma senza timore di essere smentiti −, difficilmente un simile “silenzio” sull’ingaggio da corrispondersi sarebbe potuto funzionare con la top model di cui sopra (ma anche con altri, naturalmente). Stando così le cose, la nozione di “salario di riserva”, che si era inizialmente detto valere tout court anche per il lavoratore “medio”, subirebbe un drastico ridimensionamento, poiché il candidato investirebbe energie nell’attesa di un contratto di lavoro, per cui la remunerazione potrebbe essere persino sotto le proprie aspettative minime. La percezione è, invece, che il concetto di “salario di riserva” sia ormai diventato un lusso, a cui sempre meno lavoratori possono aspirare (e per cui, conseguentemente, si veda costretti ad accettare impieghi anche meno remunerati). Nel contempo, però, si deve evitare anche l’opposto, cioè che − per mezzo di sussidi di disoccupazione troppo generosi e prolungati nel tempo o “redditi” minimi garantiti a ciascun cittadino in forza di questa sola caratteristica − si disincentivi la ricerca di un’occupazione laddove possibile.

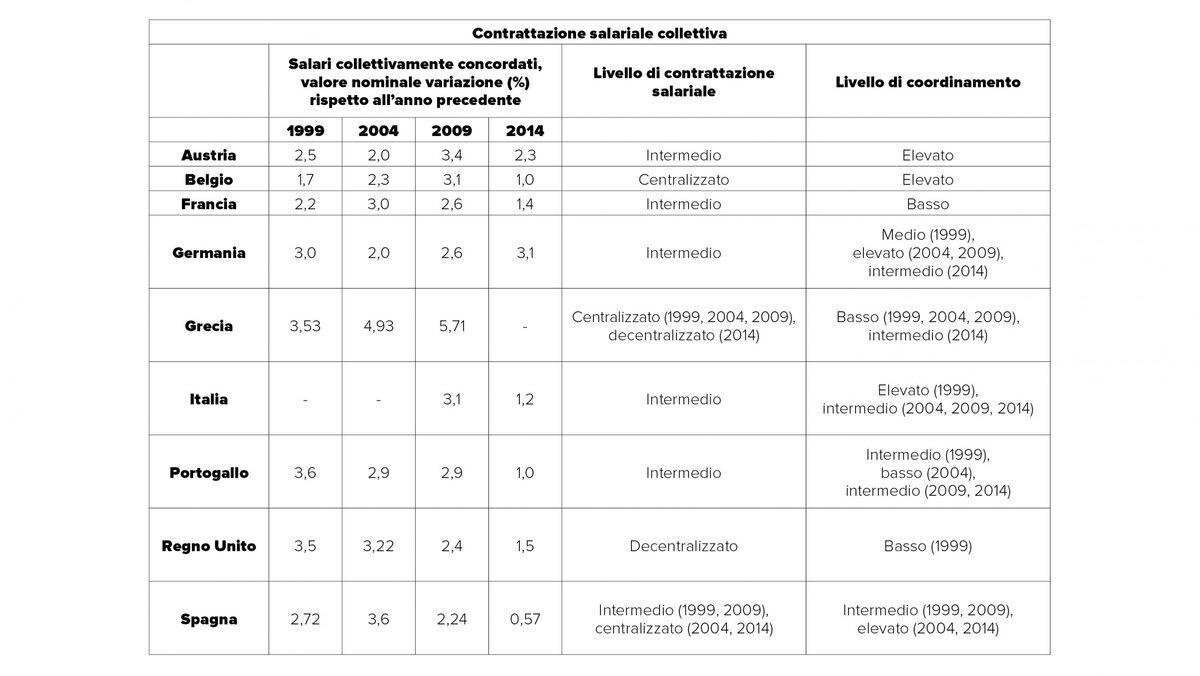

Ma quali sarebbero le ripercussioni dell’inversione di tendenza rispetto a quanto finora ipotizzato? Dando l’approccio economico vigente per “scontato” che tutte le categorie lavorative possano liberamente contrattare i loro aumenti salariali così da controbilanciare eventuali incrementi dei prezzi, si sottostima così il risultato potenziale (opposto), qualora tale meccanismo non funzionasse. Lo “scollamento” della quotidianità economica si manifesta, ad esempio, anche nelle affermazioni, secondo cui un livello di prezzi attesi più elevato rispetto al periodo precedente comporti (più o meno necessariamente) un aumento del livello nominale dei salari secondo la seguente relazione: . Un altro assunto “cardine” è quello, per cui una riduzione del tasso di disoccupazione (u) tenda a sua volta a ripercuotersi positivamente sul livello nominale dei salari : . Se è vero che − quando la disoccupazione è marcata − sia più probabile che i lavoratori occupati perdano il loro impiego e meno probabile che i lavoratori disoccupati trovino un’occupazione, la recente (ed altrettanto flebile) ripresa economica in seguito alla Grande Recessione ha dimostrato come tali automatismi siano sempre meno verificati: non a caso, per un certo periodo di tempo, si è parlato di jobless recovery, cioè “ripresa senza nuovi posti di lavoro”. Quindi, − se all’aumentare della crescita economica (cioè al ridursi del tasso di disoccupazione) i salari nominali (e molto spesso, ancor più, quelli reali) tendano a rimanere comunque “al palo”, non essendo la forza contrattuale individuale spesso sufficiente a provocarne un aumento − è evidente che ciò abbia anche ripercussioni sulla cosiddetta “dinamica dei prezzi”, che verrebbero determinati stando alla teoria tradizionale in base alla seguente formula (, per cui il prezzo di un bene/servizio sarebbe determinato dal costo della forza lavoro e tasso di profitto applicato . Ad esempio, assumendo un costo lavorativo (alias salario) pari a 100 CHF ed un margine di profitto del 20%, il prezzo di vendita equivarrebbe a 120 CHF. Ovviamente (ma altrettanto diversamente da quanto finora “professato”), se i prezzi aumentassero comunque in assenza di aumenti salariali significativi, ciò significherebbe che il cosiddetto “potere d’acquisto” individuale sarebbe diminuito. Ogni intervento di politica monetaria restrittivo aggiungerebbe, pertanto, un vero e proprio “doppio onere” sulle spalle del lavoratore medio, che si vedrebbe da un lato in una condizione di stagnazione relativa in termini salariali, mentre dall’altro subirebbe i prezzi in ascesa oltre che l’inasprimento nella concessione di prestiti. Se la sindacalizzazione (esasperata) non è certo una soluzione, dare però anche certi assunti economici troppo per “scontati” risulta essere perlomeno fuorviante − oggi, più che mai.

Economia

Potere contrattuale ed inflazione, privilegio di pochi

26 Giugno 2018