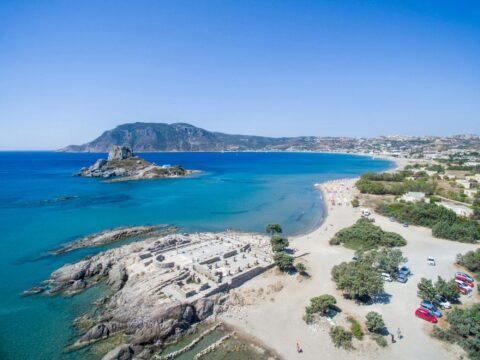

Il puntale di un’antica anfora per il vino, posta su una mensola che regge alcuni libri di storia, accende la nostra mente. La raccogliemmo anni fa tra le sterpaglie che ricoprivano i resti del piccolo tempio dedicato a Dioniso sull’isola di Kos.

Il puntale di un’antica anfora per il vino, posta su una mensola che regge alcuni libri di storia, accende la nostra mente. La raccogliemmo anni fa tra le sterpaglie che ricoprivano i resti del piccolo tempio dedicato a Dioniso sull’isola di Kos.

Inutile negare che il luogo del ritrovamento e il sapere che nell’antichità i vini di Kos erano considerati tra i migliori dell’antica Grecia arcaica, suscita in noi un fascino innegabile. Che tipo di vino aveva contenuto quell’anfora? Di che colore? Quale era il suo sapore?

Molti studiosi ritengono che i vini rossi greci fossero molto alcolici, si pensa addirittura tra i 16/18 gradi, molto importante era poi l’aspetto del vino, difficile tradurre correttamente i termini con cui vengono descritti.

“Mèlas” era il vino rosso/nero paragonato al porpora o al sangue; poi c’era il vino bianco “Leukòs” di colore giallo. I vini venivano divisi anche in aspri “Austeròi’, secchi “Xeroi’, amabili “Malakòi’, dolci Glykèis”, quelli che ricordavano un bouquet “Ozontes”, quelli leggeri “Leptoi” e quelli di corpo “Pachèis”, un vino poco vigoroso era chiamato “Asthenèsteros” e un vino caldo “Thermòs”.

Gli scritti apografi mostrano come gli antichi distinguevano in modo chiaro le caratteristiche dei vini e ne apprezzavano le virtù: poeti, filosofi e storici, tutti celebrano le doti del vino.

Archestrato esalta il vino di Lesbo per il suo profumo delizioso, Ermippo loda il vino Saprico per il profumo di violetta, di giacinto e di rose. Ateneo pur facendone un elenco incompleto (ci sono pervenuti solo alcuni frammenti delle sue opere) afferma nel suo: “Sapienti a banchetto” che i vini prodotti nel bacino dell’Egeo erano circa 60.

Ippocrate nella sua scuola di medicina a Kos distingueva tra vini “dolci e leggeri”, “dolci-piccanti” e “vini secchi” come il Prammiano e il Corinzio che come diceva il “Saggio” erano ruvidi e astringenti, e dovevano essere bevuti dopo lunga maturazione.

Ippocrate nella sua scuola di medicina a Kos distingueva tra vini “dolci e leggeri”, “dolci-piccanti” e “vini secchi” come il Prammiano e il Corinzio che come diceva il “Saggio” erano ruvidi e astringenti, e dovevano essere bevuti dopo lunga maturazione.

Il vino di Kos, secondo vari scritti era denso e dolcissimo e a parere di Strabone era il migliore di tutti i vini greci.

Gli antichi greci per la verità solo raramente bevevano il vino puro, d’abitudine lo mescolavano con l’acqua, ma è difficile stabilire con esattezza quali fossero le proporzioni. Tre parti su cinque dicono di più, ma tre parti di vino e due di acqua o viceversa? Filetero è favorevole alla prima misura, ma viene contraddetto da Ferecrate, e Platone nel secondo libro delle “Leggi” così ammonisce: «Bere quindi, con misura, e vino annacquato». Una tavoletta rinvenuta nel palazzo di Nestore a Pilo registra ca. 12.000 litri di vino (misurati secondo la capacità dell’anfora tipo, cioè 28.8 litri) consegnate a nove lontane comunità. Nel cosiddetto “magazzino del vino” del sito archeologico, erano disposte sul pavimento tre file di 25 “pithoi” corrispondenti ad una riserva di carca 9.000 litri.

L’accennare a Nestore ci porta a ricordare una fase tarda della guerra di Troia, quando l’esercito greco stava avendo la peggio (Iliade XI, 632-641). L’anziano Nestore, conduce Macaone, figlio del famoso medico Ascelpio, ferito in battaglia, nella sua tenda dove la schiava Ecamede, miscela in una coppa d’oro con figure di colombe (simile ad un’esemplare trovata a Micene datata VI sec. a.C.) il Kykeon. Questa parola tradotta letteralmente significa “Ciceone” che vuol dire “miscuglio”. Questo antico “grog” descritto da Omero era composto da vino di Pramno, farina d’orzo, forse del miele e infine formaggio di capra grattugiato (le prime grattugie di ceramica risalgono al Tardo e Medio bronzo).

Diversi testi greci, da Platone ai Misteri Eleusini in onore della Dea Demetra, suggeriscono che nella bevanda entrassero molti ingredienti, erbe, spezie, vino, latte, miele, olio e acqua. Le proprietà farmacologiche di questa bevanda (analgesiche o psicoattive) erano sicuramente superiori a quelle attribuite a qualsiasi altra bevanda.

Omero, cantore di gesta di guerrieri, è anche il poeta di un’arcaica convivialità. Sia nell’Iliade che nell’Odissea possiamo individuare molti riferimenti ai vini e al mondo di bere di quei lontani tempi.

Omero, cantore di gesta di guerrieri, è anche il poeta di un’arcaica convivialità. Sia nell’Iliade che nell’Odissea possiamo individuare molti riferimenti ai vini e al mondo di bere di quei lontani tempi.

Più che fondato è quindi l’appellativo che il poeta latino Orazio volle attribuire al cantore greco “Vinosus Homerus”, e in effetti nelle sue opere il vino scorre a fiumi.

Già la parola “oinos” (vino) compare quasi subito nell’Iliade in composizionen come aggettivo, “oinobarés” che possiamo tradurre come “ubriacone”. Con questo termine Achille apostrofa Agamennone reo di aver sottratto all’eroe la schiava Briseide scatenando: “l’ira funesta del Pelide Achille”.

Nestore era di certo il più forte bevitore tra gli eroi omerici, tanto che non rinuncia a bere neanche quando la battaglia infuria presso le navi achee (Iliade XIV, 1), per lui la coppa di vino è così importante da indurre Omero a descriverla nei minimi particolari, come fa nel descrivere la vendemmia sullo scudo di Achille.

Il vino di Lemno viene dato in premio agli Achei per aver costruito in beve tempo un muro come riparo agli attacchi dei Troiani. «Erano là a riva molte navi, venivano da Lemno con un carico di vino. Le invia Euneo…». A parte poi per gli Atridi, Agamennone e Menelao, aveva mandato mille misure di vino (Iliade VII,467-471).

Il vino di Ismaro “dolce e puro”, una bevanda divina, viene regalato ad Ulisse (che sarà usato per ubriacare Polifemo) da Marone sacerdote d’Apollo a cui l’eroe aveva risparmiato la vita.

Abbiamo fin qui considerato i bevitori descritti da Omero, ma non dimentichiamo che tra i grandi condottieri del passato non son pochi i rappresentanti di questa categoria.

Ciro il Grande (550 a.C.) nel disputare lo scontro con il fratello Artaserse si vantava di sopportare il vino meglio di qualunque altro: ne abbiamo trovato tracce alla base dell’Apadana (sala delle 100 colonne) a Persepoli. Così come l’epitaffio sulla tomba di Dario (486 a.C.) a Naqsh-i Rustam sta scritto: «Fui capace di bere molto vino e di reggerlo bene». È fuor di dubbio che un’ipotetica competizione che avesse come tema l’uso del dono di Dioniso tra gli illustri personaggi che hanno fatto la storia di quell’antico mondo, la palma della vittoria andrebbe senza dubbio ad Alessandro il Grande, condottiero macedone. Per alcuni anni educato da Aristotele, quando si ubriacava andava in giro su un carro trainato da asini cantando a squarciagola. Ubriaco uccise Clito, il più caro e fedele dei suoi compagni. Invitava spesso i compagni d’arme a gareggiare a chi bevesse di più, e durante una di queste competizioni 35 di essi perirono sul campo ubriachi e altri 6 il giorno dopo, vittime dell’eccesso.

Il vino di Corinto e Creta era chiamato “Kai enodès”, cioè il benefico: il rapporto tra vino e salute è materia complessa (anche ai giorni nostri), a tratti ambigua e contraddittoria. La storia insegna il continuo alternarsi dell’immagine del vino come panacea di molti mali o come elemento da demonizzare.

ln una lettera di Paolo a Timoteo su cui sussistono dubbi sull’attribuzione, si consiglia: «non continuare a bere solo acqua, ma bevi un po’ di vino per il tuo stomaco e per le tue frequenti malattië». Un ottimo consiglio.

Se questo articolo ha toccato i tuoi interessi, leggi anche qui.