Dopo aver lasciato il Folkwang Museum di Essen, una delle principali istituzioni museali tedesche, ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida, che dal 2018 ha richiesto il suo impegno costante. Un impegno che proseguirà fino a febbraio 2026, quando si avvierà verso la pensione.

Dopo aver lasciato il Folkwang Museum di Essen, una delle principali istituzioni museali tedesche, ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida, che dal 2018 ha richiesto il suo impegno costante. Un impegno che proseguirà fino a febbraio 2026, quando si avvierà verso la pensione.

È soddisfatto del lavoro svolto?

«Sì, assolutamente, sono molto soddisfatto! Partendo da due ottimi progetti, ho avuto l’opportunità di dar vita a una nuova realtà. Lo staff esistente proveniva da due musei distinti, ciascuno con un proprio approccio e filosofia, quindi è stato necessario riorganizzare e integrare questi elementi per formare una squadra coesa. Abbiamo lavorato intensamente per precisare i compiti, definire il cahier des charges e i vari capitolati; passo dopo passo, siamo riusciti a strutturare ogni aspetto: un organigramma chiaro, una pianificazione economica solida, una programmazione ben definita di contenuti e logistica. È stata una sfida stimolante, che mi ha dato grandi soddisfazioni. E, come ulteriore piacere, ho avuto l’opportunità di vivere in Ticino».

Anche questo ha pesato sulla sua primitiva decisione?

Anche questo ha pesato sulla sua primitiva decisione?

«Ha influito sì, non lo nego. La qualità di vita in Ticino ha avuto un peso nella mia decisione. Venivo dalla Germania, dalla zona della Ruhr, un’area industriale. Qui invece ho trovato paesaggi splendidi e un’accoglienza calorosa da parte di tutti».

Qual è il compito principale di un direttore di museo come quello di Lugano?

«In un museo come il MASI, la direzione scientifica e artistica è la priorità, come previsto dal mandato. È inoltre fondamentale saper individuare e definire i contenuti per la ricerca, il collezionismo, le mostre e le presentazioni della collezione. Abbiamo lavorato con passione. Tra i progetti più importanti degli ultimi anni c’è stato l’inserimento del MASI nelle reti di comunicazione e di collaborazione a livello svizzero e internazionale».

Quale programmazione è prevista nei prossimi due anni al MASI?

Quale programmazione è prevista nei prossimi due anni al MASI?

«Preferisco rendere noti soprattutto i contenuti delle mostre previste per il 2025. Nella sede LAC, da metà febbraio, è in programma la prima mostra personale in un museo svizzero della pittrice e scultrice Louisa Gagliardi, una delle voci più interessanti della scena contemporanea in Svizzera. A Palazzo Reali, da marzo, seguirà un’altra mostra inedita in ambito museale, dedicata al fotografo ticinese Eugenio Schmidhauser, che ha plasmato l’immaginario del Ticino di inizio secolo, contribuendo significativamente alla promozione del turismo locale.

Da aprile ad agosto, al LAC, presenteremo una mostra dedicata a Ferdinand Hodler e Filippo Franzoni, due protagonisti dello sviluppo dell’arte moderna in Svizzera a cavallo tra Ottocento e Novecento. L’esposizione si svilupperà come un dialogo tra opere note e meno note dei due artisti, mettendo in evidenza punti di contatto e divergenze nelle loro pratiche, e offrendo una comprensione approfondita dell’arte svizzera dell’epoca. La mostra racconterà anche l’importante amicizia tra i due, che contribuì all’integrazione degli artisti ticinesi nel contesto artistico svizzero, superando la precedente tendenza a guardare verso Brera e l’Italia.

Sempre al LAC, da settembre fino all’inizio del nuovo anno, ospiteremo una retrospettiva di Richard Paul Lohse, con ottanta opere realizzate dagli anni Quaranta fino alla sua scomparsa nel 1988. La mostra metterà in luce le contingenze storiche, le utopie sociali e l’uso espressivo del colore, elementi chiave del suo metodo artistico rigoroso.

Sempre al LAC, da settembre fino all’inizio del nuovo anno, ospiteremo una retrospettiva di Richard Paul Lohse, con ottanta opere realizzate dagli anni Quaranta fino alla sua scomparsa nel 1988. La mostra metterà in luce le contingenze storiche, le utopie sociali e l’uso espressivo del colore, elementi chiave del suo metodo artistico rigoroso.

Infine, da novembre 2025 a maggio 2026, si terrà a Carona il progetto espositivo ‘Il Paradiso Perduto’ (1968-1978): David Weiss (conosciuto dalla sua collaborazione con Peter Fischli) e gli Artisti di Casa Aprile. Questa mostra celebra il villaggio ticinese, divenuto tra il 1968 e il 1988 un vivace centro di creatività grazie a Weiss e alla sua comunità di artisti e letterati, che hanno trasformato Carona in un luogo di esplorazione e innovazione artistica».

E per quel che riguarda il 2026, a che punto sono i programmi?

«Per quanto riguarda il 2026, vorrei lasciare al mio successore, che sarà nominato nei primi mesi del 2025, la possibilità di dare il proprio contributo e lasciare il segno. Attualmente, quindi, sto valutando alcuni progetti ipotetici. Ad esempio, ci sono proposte basate sulla collezione permanente, che possono essere programmate con flessibilità e adattate al contesto. Esistono anche possibilità di collaborazioni con altri musei, con i quali è possibile stabilire opzioni per progetti condivisi o partecipare a iniziative già in corso. Al momento, formulo delle ipotesi e offro dei suggerimenti, ma lascio con piacere al mio successore la libertà di realizzarle».

Come si presenta il suo futuro?

«Non ho ancora avuto il tempo di rifletterci con attenzione. Tuttavia, una cosa è certa: non lascerò del tutto il Ticino, perché mi mancherebbe troppo»:

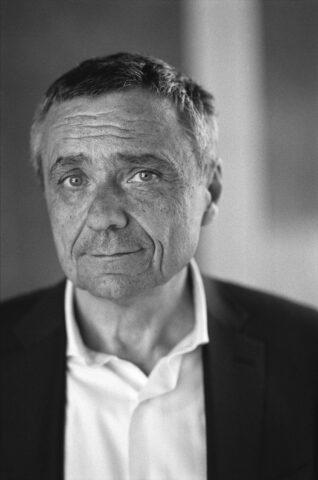

Tobia Bezzola

Tobia Bezzola

Tobia Bezzola nasce a Berna nel 1961. Si laurea in filosofia e storia dell’arte all’Università di Zurigo. Dopo aver lavorato come assistente al dipartimento di filosofia dell’Università di Zurigo ricopre, dal 1992 al 1995, il ruolo di assistente di Harald Szeemann. Dal 1995 è nominato curatore e, successivamente, responsabile del programma espositivo al Kunsthaus di Zurigo. Durante il periodo zurighese cura oltre una trentina di esposizioni di arte moderna, arte contemporanea e fotografia tra le quali si annoverano mostre monografiche su Paul Gauguin, Pablo Picasso, Max Beckmann, Edward Steichen, Alberto Giacometti, Joseph Beuys, Christian Marclay, Thomas Struth, Ed Ruscha e progetti espositivi tematici (Rivoluzione! Italian Modernism from Segantini to Balla; Hot Spots: Rio de Janeiro / Milano – Torino / Los Angeles; FotoSkulptur). Nel 2013 è chiamato a dirigere il Museum Folkwang di Essen, una delle più importanti istituzioni museali in Germania e a livello europeo, dove gestisce un’importante struttura con attività collezionistiche ed espositive di respiro internazionale (ad esempio, progetti su Gerhard Richter, Albert Oehlen, Robert Frank, Pierre Soulages, Joan Mitchell, La Collezione Pinault, Thomas Schütte, Karl Lagerfeld, Katharina Fritsch, Douglas Gordon, Taryn Simon, Alexander Kluge), dedicando una particolare attenzione alla relazione con i diversi gruppi d’interesse coinvolti e allo sviluppo del pubblico e delle attività collaterali. Da gennaio 2018 è Direttore del Museo d’arte della Svizzera Italiana, MASI, di Lugano e dal 2021 insegna Storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio.