La produzione esposta scandisce innanzitutto un periodo storico definito dai primi quattro decenni del trascorso Secolo Ventesimo che, ricordano i curatori della rassegna, assiste al passaggio della arte fotografica da semplice comparsa a protagonista delle modalità di comunicazione.

E’ da quel momento che si delinea un approccio innovativo nel ritrarre i soggetti e nel documentarli, come ci confermano le oltre trecentocinquanta fotografie appartenenti alla raccolta del collezionista e mecenate Thomas Walther ed acquistate dal Museum of Modern Art-MoMA di New York, una delle principali gallerie di arte moderna al mondo. Si tratta di scatti, realizzati sia in esterni che in studio, di alcuni dei protagonisti della storia della fotografia, come André Kertész, Germaine Krull, Franz Roh, Willi Ruge, Maurice Tabard e Edward Weston.

Specie nel primo quarantennio del Novecento, la circolazione transatlantica di idee, immagini, oggetti e persone, avviò una nuova coscienza sugli utilizzi e le possibilità offerti dalle nuove tecniche fotografiche.

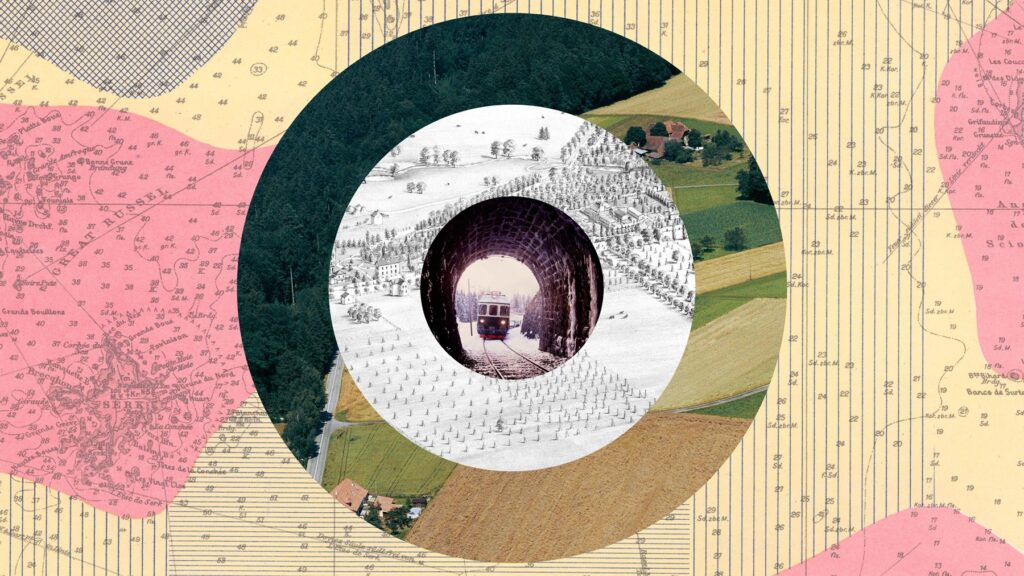

Ed infatti la esposizione del MASI, organizzata in sezioni tematiche, riflette proprio un dinamismo di matrice futuristica e la voglia di modernità imperanti in quel periodo, sottolineati in particolare dalle immagini che documentano l’esperienza della vita urbana, raffigurata in modo surreale tramite espedienti tecnici come la distorsione delle immagini.

La rassegna, che grazie alla accoglienza del MASI è al suo debutto espositivo nel continente europeo, inizia con scatti che partono da fine Ottocento, quando la fotografia iniziò le sue esperienze “pittorialiste”, per poi rapidamente evolversi in modalità di riproduzione della realtà non più subordinata alla pittura tradizionale.

Anche i media, cioè a quei tempi i libri e le riviste, contribuirono ad imporre le immagini come mezzo espressivo al pari della prosa, se non addirittura più incisivo.

È in questo contesto che ad esempio in America nascono, grazie al vento di novità portato dagli artisti provenienti dal vecchio continente, le prime grandi riviste fotografiche come LIFE, la capostipite di una dinastia di pubblicazioni che vedrà la immagine raggiungere piena dignità editoriale, affiancando, se non addirittura surclassando, gli articoli.

Non è che l’inizio di un fenomeno che si delinea travolgente ed inarrestabile, e troverà i suoi promotori in circostanze varie, concomitanti e non fortuite. Negli artisti, pronti a farsi ritrarre in pose non convenzionali. Nelle tecniche di realismo magico, le riprese fotografiche iperrealiste e scomposte. Nelle pellicole in bianconero ancora prive di sonoro, ma concentrate ad esasperare una realtà percepita come disumanizzante della vita nelle metropoli in contrapposizione alla semplicità agreste, all’epoca privilegio ancora riservato alle classi benestanti.

Tutte queste trasgressioni ai canoni del consueto raggiungeranno la loro definitiva formalità nella ritrattistica sia di cronaca, e sia pubblicitaria. Insieme, si approfitteranno della dirompente forza delle immagini, per spodestare la grafica e la cartellonistica, ai tempi i principali vettori mediali per la comunicazione.

Ma, lo anticipavamo all’inizio, le suggestioni del passato finora descritte non rappresentano che parte delle modalità interpretative di questa esposizione.

Ciò che infatti sorprende il visitatore è avvertire quanto in soli cento anni si siano evolute la nostra analisi, le nostre pretese e le nostre aspettative a proposito del concetto stesso di modernità e soprattutto di innovazione.

Se una immagine spiega più di mille parole, è proprio confrontandosi con i ritratti del secolo scorso che il visitatore contemporaneo assiste con stupore all’immediato rivolgersi dei suoi pensieri a tutto ciò che saremo chiamati a creare per definire una scansione, ed elaborare, anche in forma digitale, un nuovo punto di svolta tra presente e futuro.

Affinché anche la nostra generazione possa consegnare al passato la realtà disumanizzante che recentemente abbiamo vissuto ed oggi chiediamo di dimenticare.