In un periodo storico in cui il mondo si è fermato, dobbiamo fare i conti con la salvaguardia della nostra salute e con nuovi esigenze che in situazioni di normalità non avrebbero vita facile, mentre in emergenza trovano il terreno fertile per essere testate, implementate, diffuse e azionate a distanza con il consenso implicito popolare.

Naturalmente la priorità è la nostra salute, ma di fronte a un problema complesso come quello che è toccato alla nostra epoca, dobbiamo innalzare il livello di guardia e di prudenza verso molteplici fronti operativi.

Il primo sforzo che dobbiamo fare è il distacco emotivo. Non possiamo comprendere la posta in gioco se affrontiamo le situazioni carichi di emotività, o, peggio ancora, di retorica. A tutti noi spetta il compito di partecipazione per collocare responsabilmente le nuove soluzioni tecnologiche nel luogo più opportuno e nel pieno rispetto delle regole che da sempre hanno caratterizzato il nostro sistema di valori.

Dobbiamo mantenere la giusta lucidità per apporre le dovute distinzioni tra chi grida al mondo che ci troviamo di fronte a una sorta di neo dittatura scientifica, e chi, invece, sostiene che il nuovo mondo deve essere guidato dalla matematica dei numeri e dall’intelligenza artificiale. In molti stiamo dimenticando il buon senso e la proporzionalità delle nostre azioni.

Anche in questo caso, come sempre accade, la verità potrebbe trovarsi al centro di un compromesso, che in questo preciso momento è ancora tutto da studiare e definire.

Siamo entrati a piedi pari in una nuova dimensione a cui non eravamo abituati. Inspiegabilmente, avendo più tempo a disposizione, fatichiamo a porre i nostri obiettivi nella nuova realtà, nonostante la lista delle faccende lasciate in sospeso prima del COVID-19 fosse corposa causa il poco tempo disponibile.

D’un tratto ci siamo ritrovati tutti al medesimo punto di partenza, senza alcuna distinzione etnica, culturale o linguistica, per cedere il passo a un nemico invisibile che ha colpito in modo democratico e senza pietà il punto nevralgico dell’essere umano: la vita.

Sembra che la regola sia “dividi e comanda”, caratterizzata dal caos generale, dalla paura e dalle fake news, ma poi guardando a prua non è affatto chiaro chi sia seduto al posto di comando. Abbiamo di fronte un avversario che non guarda in faccia a nessuno, e forse proprio per questo, a mali estremi, dobbiamo ricorrere a estremi rimedi. Come una partita a scacchi, oggi più che mai è tempo di pesare fuori schema.

A pochi mesi dall’inizio del nuovo decennio, quando tutti credevano che fosse finalmente giunto il tempo della messa in opera dell’industria 4.0, ci siamo dovuti fermare e riqualificare in tempi lampo per produrre mascherine, guanti e liquido disinfettante. Chi l’avrebbe mai detto?

In questo scenario però, del tutto surreale, entrano in gioco in modo preponderante le nuove tecnologie, e con loro anche delle nuove opportunità. Lasciatemi dire, benedetta tecnologia! Senza la quale questo periodo sarebbe stato davvero molto più arduo e devastante. Alzi la mano chi avesse ancora dei dubbi sulla loro utilità.

Fatta questa premessa, è doveroso volgere lo sguardo verso chi suggerisce con insistenza l’implementazione di un controllo massivo digitale del comportamento dei cittadini attraverso lo smartphone.

Una prima assoluta per la nostra comunità occidentale, la nostra cultura e il nostro sistema di valori, che nonostante sia messo a dura prova in questo periodo, pone le sue radici sulla fiducia, la responsabilità e le regole che tutti noi siamo chiamati a rispettare quotidianamente.

Siamo davvero pronti a cedere il nostro consenso per il controllo massivo dei nostri comportamenti a un’applicazione dalla natura potenzialmente totalitaria? Siamo davvero sicuri di essere ben informati su cosa significhi da un punto di vista etico e tecnico lasciare che un’applicazione possa conoscere indistintamente i nostri spostamenti e possa raccogliere informazioni di carattere personale con lo scopo di salvaguardare la nostra salute?

La mia risposta è no, nel modo più categorico del termine. Sono troppe le sfumature che circondano queste attività. Anche di fronte alla necessità di utilizzo di questi strumenti di controllo invasivo straordinari, è necessario, oltre che auspicato, disporre di un piano di informazione, diffusione, implementazione e redenzione chiaro e trasparente.

Tanto per cominciare, il sistema autoritario cinese che molti citano in questo momento va scartato a priori. Senza entrare in merito alle questioni culturali, dobbiamo riconoscere che la nostra società non è affatto pronta con la digitalizzazione dei processi. Non abbiamo ancora un’identità digitale unica, e neppure una bozza di garanzie e responsabilità che possano tutelare i cittadini all’interno dell’intero ecosistema di sorveglianza digitale, in cui i nuovi processi di trattazione delle informazioni sensibili personali si collocano.

Secondariamente, chi controlla il controllore? Quale impostazione dovrebbe avere il sistema di controllo digitale massivo dei cittadini affinché la fiducia e l’autorevolezza siano totali?Non basta proporre una piattaforma moderna e un profilo digitale per convincere i cittadini che i dati raccolti non verranno mai utilizzati per altri scopi. Abbiamo ancora l’amaro in bocca per ciò che é successo dallo scandalo di Cambridge Analytica.

L’approccio risolutivo non può seguire le regole imposte dalle caratteristiche tecniche di configurazione della piattaforma elettronica, bensì dall’etica e dalla reale volontà di ognuno di noi di rinunciare all’idea secondo cui “ciò che accade a casa mia deve restare a casa mia”.

Per convincere i cittadini che lo sforzo richiesto a tale scopo ha un fine nobile, puro e incondizionato, a vantaggio di tutti, serve un protocollo superpartes trasparente in cui chiunque possa capire e verificare in qualsiasi momento l’uso e il controllo dei propri dati personali soggetti a sorveglianza. Un manifesto scritto con parole semplici e tecnicamente inalterabile nei contenuti a garanzia di qualità.

In altro modo, l’esercizio verrebbe percepito da gran parte dei cittadini come una violazione della privacy, con la conseguenza naturale di un allontanamento dalle nuove tecnologie in generale. Cosa che non deve accadere.

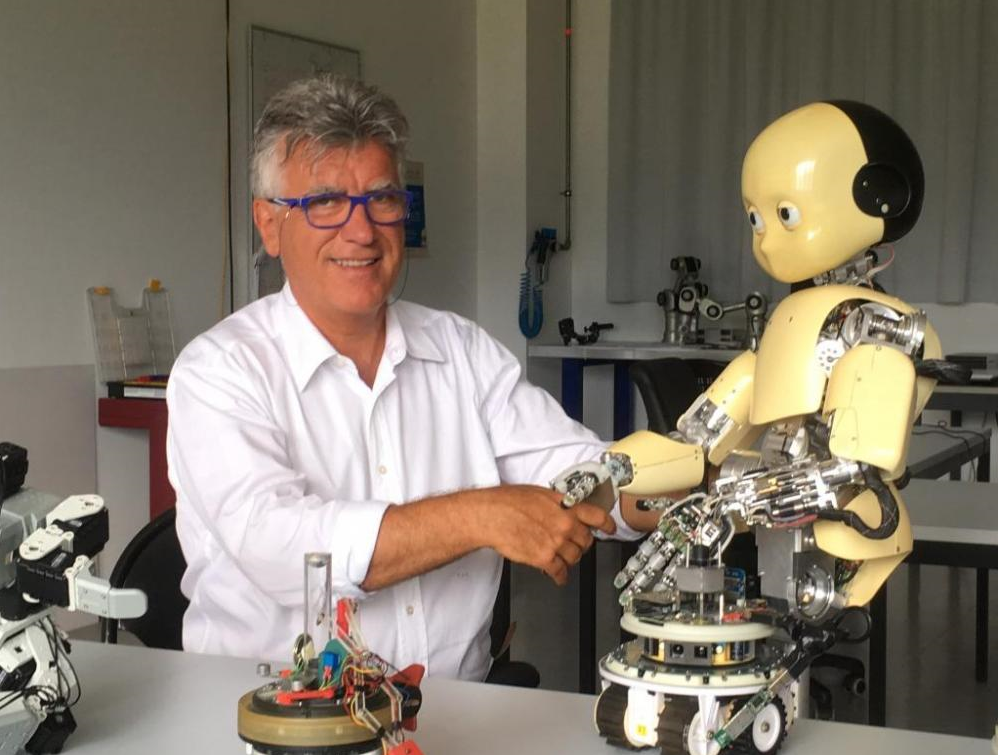

Personalmente credo che presto o tardi arriveremo al momento in cui le applicazioni di Stato in tempi di crisi verranno utilizzate, o impiantate sottopelle, per il monitoraggio a distanza del comportamento dei cittadini. Per la complessità dei problemi che la società è chiamata ad affrontare, probabilmente sarà una strada da considerare.

Ciò non deve però tradursi in un controllo massivo dei cittadini permanente. Onde evitare che ciò accada, basterebbero tre regole iniziali per iniziare una discussione costruttiva finalizzata a regolamentare il contratto di sorveglianza tra Stato e cittadini.

La prima regola chiede che il codice sorgente usato per lo sviluppo informatico dell’applicazione per il controllo digitale massivo sia reso pubblico nella comunità open source. Chiunque, con le dovute competenze, deve poter conoscere le regole informatiche implementate per il controllo. In altro modo, sarebbe percepita come una scatola nera sulla quale pochi sarebbero disposti a porre la propria fiducia.

La seconda regola verte sulla trasparenza. Serve un protocollo chiaro in cui vengano indicate le modalità del controllo, come per esempio il perimetro di sorveglianza, il tempo, la durata, gli strumenti usati, il tipo di dati raccolti e l’utilizzo che ne viene fatto.

La terza regola mira all’opzione di disattivazione (opt-out) che l’applicazione deve contenere affinché ogni singolo cittadino, nel momento in cui lo ritiene opportuno e necessario, possa autonomamente e con facilità interrompere il processo di controllo. Questa opzione garantirebbe la salvaguardia del principio di libertà e metterebbe al riparo gli aspetti che riguardano l’etica e la privacy. In questo caso il cittadino avrebbe il controllo della sorveglianza e sarebbe padrone del suo consenso.

Il tema è certamente complesso e non di facile risoluzione, ma prima ci chiniamo sulla questione e prima possiamo evitare che il nostro Paese prenda come esempio quello cinese, dove le regole, la cultura e l’autorità digitale dei processi differiscono dai nostri. Non farlo, sarebbe come imporre con forza a un cubo di inserirsi armonicamente in una sfera senza più personalità.